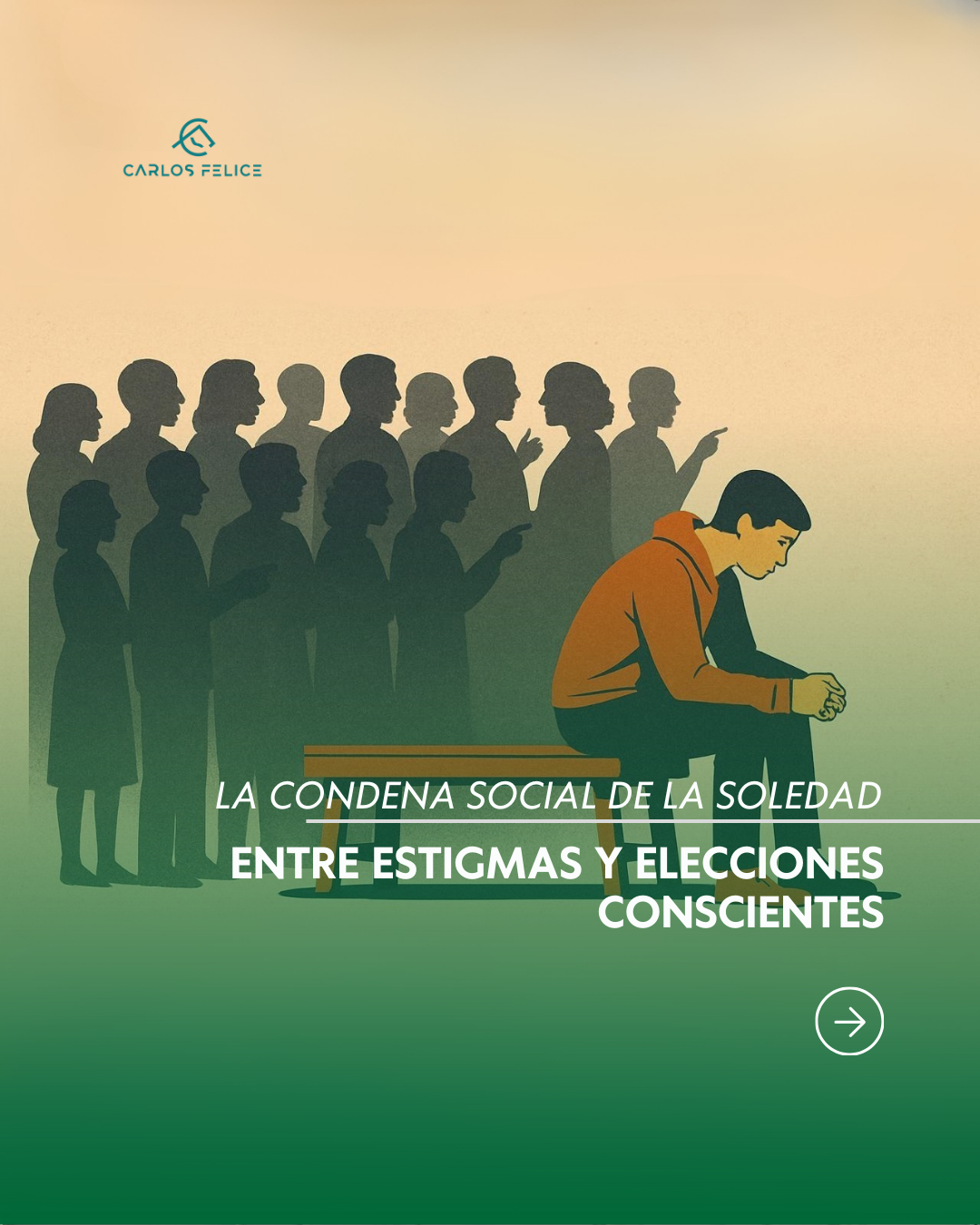

21 May La condena social de la soledad: entre estigmas y elecciones conscientes

La soledad, más que una condición objetiva, es una experiencia subjetiva compleja que puede significar aislamiento no deseado o, por el contrario, una forma de autorrealización. Sin embargo, en muchas culturas, predomina una visión estigmatizante que asocia estar solo con fracaso, anormalidad o sufrimiento. Esta condena social hacia la soledad no solo ignora la diversidad de experiencias humanas, sino que también marginaliza a quienes eligen estar solos por decisión propia.

La presión de la norma: estar acompañado como mandato social

En nuestras sociedades modernas, hay una fuerte narrativa que vincula el bienestar con la vida en pareja, la amistad constante o la participación activa en lo social. Desde la infancia se nos socializa bajo la idea de que debemos tener vínculos para ser considerados completos. Se idealiza el amor romántico, la familia nuclear y la vida social activa como metas deseables para todos. Aquellos que no se ajustan a este patrón –ya sea por elección o por circunstancias a menudo son objeto de sospecha, lástima o rechazo.

Un estudio de SAGE Journals (2023) sostiene que el estigma hacia la soledad, especialmente en adultos mayores, está profundamente influenciado por la idea de que una vida valiosa es necesariamente una vida acompañada. Pero ¿qué ocurre con quienes encuentran en la soledad un espacio de libertad y autenticidad?

Soledad elegida: una forma legítima de estar en el mundo

No toda soledad es negativa ni está marcada por el sufrimiento. Hay personas que eligen estar solas porque encuentran en esa condición la posibilidad de conectarse consigo mismas, de desarrollar su creatividad o de establecer una relación profunda con su entorno sin la mediación constante de otros.

El psicólogo Anthony Storr, en su obra La soledad: el retorno al yo (1988), argumenta que muchas figuras creativas, desde escritores hasta científicos, han encontrado en la soledad una fuente de inspiración y crecimiento. Storr plantea que la sociedad debería comprender que no todos los individuos tienen las mismas necesidades de socialización, y que para algunos, la soledad no es un vacío, sino un refugio fértil.

Además, la neurociencia contemporánea ha comenzado a reconocer que la elección consciente de la soledad puede estar asociada a un mejor desarrollo de la autonomía, la introspección y la regulación emocional (Layden et al, Nature Mental Health, 2023).

El castigo simbólico: entre la sospecha y la patologización

Sin embargo, quienes eligen conscientemente la soledad suelen enfrentar una forma de “castigo simbólico”. Se les considera antisociales, emocionalmente dañados o arrogantes. Esto se.ve reforzado por discursos mediáticos que exaltan la hiperconectividad, el networking y la constante socialización como imperativos de éxito personal y profesional.

Esta patologización también está presente en los diagnósticos clínicos. Aunque la soledad crónica puede ser un factor de riesgo para la salud mental, el error es asumir que toda soledad es patológica. La línea entre aislamiento perjudicial y soledad elegida debe trazarse con cuidado.

El derecho a la soledad: una propuesta ética y cultural

Frente a este escenario, es urgente repensar la soledad no como una anomalía a corregir, sino como una forma válida de vida. Esto implica:

Romper con la universalización del ideal relacional: no todos los individuos necesitan el mismo nivel de compañía para sentirse plenos.

Reconocer el valor del silencio, la pausa y la introspección: elementos que solo pueden cultivarse en espacios de soledad.

Proteger el derecho a la autodeterminación relacional: elegir con quién y cuándo estar acompañado, sin presiones externas.

Como señala Sara Maitland en su libro How to Be Alone (2014), vivimos en una cultura que teme al silencio y a la introspección porque nos obliga a enfrentarnos con nosotros mismos. Sin embargo, ella defiende que aprender a estar solo es también una forma de sabiduría.

Consideraciones Finales

La condena social de la soledad revela no solo una resistencia al pluralismo de estilos de vida, sino también una profunda incomodidad cultural con la introspección. Reivindicar la soledad elegida como una opción legítima implica no solo desmontar estigmas, sino también abrir espacios para que cada individuo defina su forma de estar en el mundo sin presiones externas. Al hacerlo, ganamos una sociedad más tolerante, más libre y más auténtica.