21 Nov Los desconocidos de siempre

Por Pedro Rey

La mejor definición del fenómeno se encuentra en una escena de El ciudadano, la película de Orson Welles. Cuando el periodista se lanza a rastrear qué puede significar “Rosebud”, la última y misteriosa palabra que exhaló Charles Foster Kane, visita entre otros a Bernstein, amigo histórico del magnate de prensa. Bernstein no tiene idea. Tal vez sólo sea, dice, un nombre menor del pasado. Para ejemplificarlo cuenta un recuerdo personal: la vez que, siendo muy joven, se cruzó fugazmente con una cara inolvidable. “La vi sólo un segundo y ella ni siquiera llegó a verme, pero apostaría a que desde entonces no pasó un mes en que no haya pensado en aquella chica.”

La memoria hace hincapié, inevitablemente, en todos aquellos que, hoy y ayer, frecuentamos con regularidad, pero también desborda de figuras tan duraderas como aquel rostro pasajero. Ocurre todos los días, pero, quizá por lo excepcional y la precariedad del contexto, los anónimos que se nos cruzan en los viajes adquieren una relevancia adicional, dejan una huella que posiblemente no desaparezca nunca.

Un ejemplo trivial. Acabo de llegar a una Londres fría y llena de niebla. Es medianoche y estoy parado como un farol en una esquina tratando de descifrar en un papel la dirección del hotel. Un auto se detiene bruscamente. Baja un elegante hombre de sobretodo. Quiere saber en qué puede ayudarme. Me da las indicaciones y me pregunta de dónde vengo. Basta decírselo para que vire al castellano. “Pero ¡yo también soy argentino, santiagueño para ser preciso, sólo que vivo en Londres desde hace veinte años!” No hay tiempo para más. Se despide y se va raudo, como un impecable lord inglés, para que su auto deje de interrumpir el tráfico. Pasaron muchos años, pero cada rasgo de ese benefactor sin nombre sigue grabado en el recuerdo como si nos conociéramos de toda la vida.

Mucho más cerca en la geografía y en el tiempo. Avanzamos por una ruta riojana. La cinta asfáltica es perfecta, pero angostísima. En un descuido mordemos la banquina y vamos a parar a los grandes arenales que bordean el camino. No nos habíamos cruzado con ningún auto en todo el trayecto, pero un par de minutos después del percance aparece una todoterreno que se dirigía hacia el lado del que veníamos. Bajan unos cuantos veinteañeros atléticos y altruistas que intentan dilucidar cómo desatascar el auto. En el grupo hay un par de chicas. Una de ellas tiene un “eureka” y va indicando, mientras sus compañeros empujan, las maniobras que convienen al volante. Salimos del entuerto en un santiamén. Gracias a esa formidable desconocida -de la que tampoco supimos el nombre, pero recordamos a la perfección su desenvoltura- mi admiración por las mujeres en materia automotriz se volvió inclaudicable.

Los encuentros casuales pueden también tener efectos de largo plazo. En el tren local que me llevaba al pie del Camino del Inca, en Perú, había un profesor que viajaba acompañado de unos cuantos universitarios. Andaba por los sesenta años, pero parecía mucho menos. Sus alumnos -claramente lo consideraban un personaje único- me contaron que era profesor de historia del arte y enseñaba en Ginebra. En algún momento de ese viaje incómodo y complicado, quedamos sentados frente a frente. Le pregunté sobre su especialidad, pero, cosa inédita, a él parecía interesarle más lo que tuviera para decirle. La conversación fue larguísima, llena de vericuetos. Me interesaban demasiadas cosas, dijo como corolario en algún momento, pero eso era bueno. Lo fundamental, siguió, era no aturullarse. No había que estudiar a toda velocidad: para eso quedaba toda la vida. La clave era no perder nunca la curiosidad. Me recomendó que me dedicara a la arquitectura, una pasión que compartíamos. No le hice caso en ese punto a Jim (así lo llamaban sus alumnos), pero delante de tal o cual encrucijada todavía hoy me descubro siguiendo esas y otras de sus observaciones. Se limitaron al tren. Ya en el Camino del Inca, a pesar de los cuarenta años que me llevaba, él y los suyos pronto me sacaron una ventaja irremontable y lo perdí de vista para siempre.

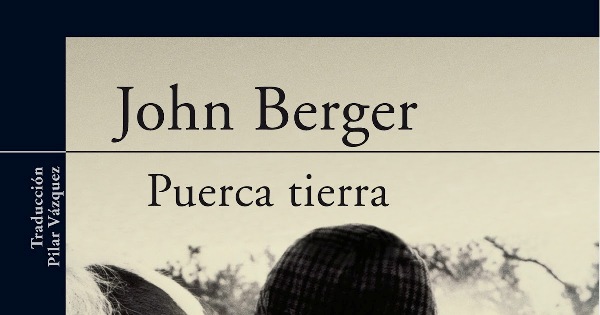

Tiempo después de aquel viaje di con un libro de cuentos memorable, Puerca tierra. Su autor era un tal John Berger, novelista inglés que vivía desde hacía tiempo en un pueblito de la Alta Saboya, muy cerca de la frontera con Suiza, y era además un notable crítico de arte. Tardé varios libros más en darme cuenta hasta qué punto la foto de las solapas se parecía a mi consejero vocacional de unas pocas horas. Todos los datos biográficos parecían coincidir. ¿Eran la única y la misma persona? Imposible saberlo. En todo caso, no puedo leer una línea de Berger desde entonces sin pensar en el más influyente de mis desconocidos al que, donde quiera que esté, aprovecho, tanto, tanto después, para agradecerle con estas pobres líneas.

LA NACION