10 Feb La lección de anatomía

Por Pablo Gianera

Ponerse a leer un tratado justamente sobre aquello que lo perturba a uno no parece necesariamente la manera más sensata de combatir la afección. Me refiero a la melancolía, y creo que todos estaremos de acuerdo en que, en cualquiera de sus formas, debe ser combatida. Si no recuerdo mal, Tomás de Celano cuenta en una de sus hagiografías que San Francisco, en cuanto lo asaltaba la tristeza, corría a orar para recuperar eso que nunca debería perderse: la alegría.

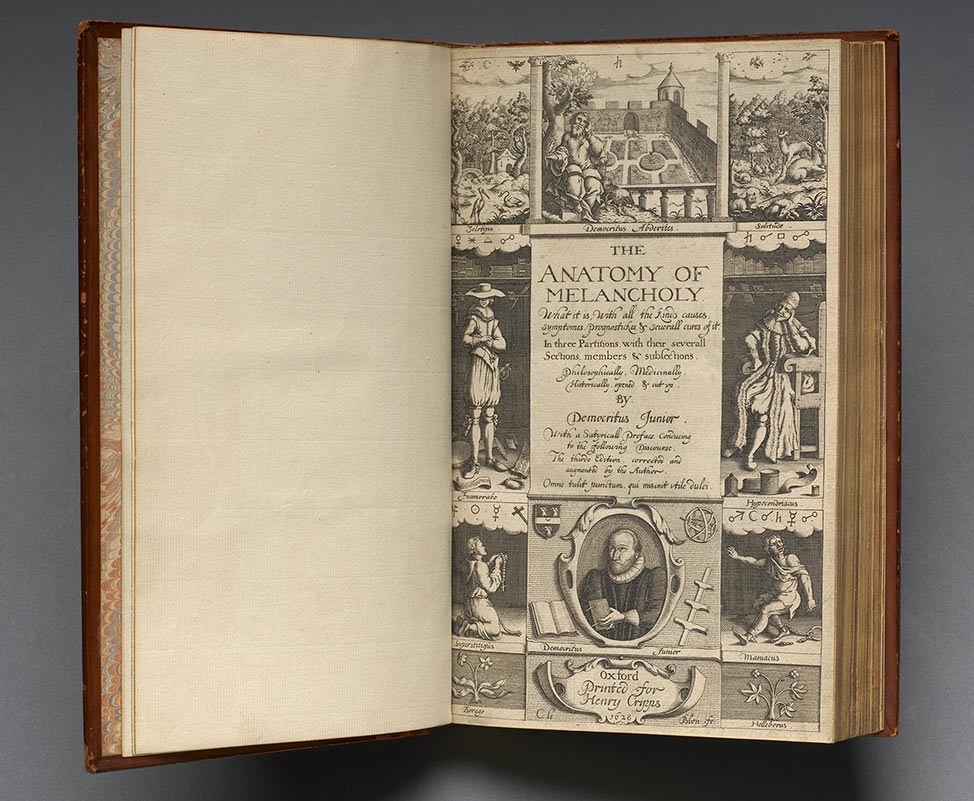

Por mi parte, volví a confiar en esa idea de Anthony Burgess según la cual La anatomía de la melancolía, de Robert Burton, era uno de los libros más cómicos de cualquier época. Me hundí entonces de nuevo en esos cientos y cientos de páginas, que son también una colosal antología de citas de autoridad. Es algo singular que para Burton la cita fuera la parte más importante de la escritura, como si hubiera constatado muy rápidamente que podía haber algo propio en el modo de organizar palabras ajenas. La anatomía de la melancolía es un patchwork de proporciones inusitadas.

Burton, que era en principio teólogo pero sabía casi todo de todo lo demás, escribió su opus monumental a principios del siglo XVII y lo hizo por una razón muy específica: alejar de sí la melancolía, es decir, estudiar en profundidad a su enemigo para reconocer sus puntos más débiles. Lo consigna él mismo en el prólogo que atribuye a Democritus Junior: “Cuando puse manos a la obra en esta tarea, y lo hice según un impulso interior, no quería más que aliviar mis pensamientos por medio de la escritura. […] Cada uno se rasca donde le pica. Yo andaba bastante molesto con esta enfermedad a la que llamaré mi Señora Melancolía, mi Egregia o mi malus genius, genio maligno. Y por esta causa, como aquel a quien lo pica un escorpión, sacaría un clavo con otro clavo, clavum clavo, calmaría el dolor con otro dolor, el ocio con el ocio, haría un antídoto con aquello que era causa de la enfermedad”. La expresión de la melancolía es para Burton una cura posible de la melancolía, la superación de la melancolía por la melancolía misma.

Pero Burton nos propone también varias, innumerables curas. Algunas de orden médico y otras no tanto. Los viajes continuos, por ejemplo, como lo que hacía el rey de Persia, que en el invierno se iba al verano y tenía residencias en casi todas las partes conocidas del globo. O los juegos con pelota, que Burton llama ya “tenis”. La desesperación le dicta también algunos artificios más domésticos: lirios de agua en la habitación, ambientes húmedos y tibios, colores verdes, rojos y amarillos, mucha luz, de día, por la ventana, o de noche, con hogares y fuego.

Hay sin embargo un “remedio” supremo, la música, a la que Burton define sin rodeos como la “reina de los sentidos”. El vínculo entre la música y la melancolía exhibe una ambigüedad que Burton examina con mucha perspicacia en la Parte II de La anatomía de la melancolía. Sitúa allí la música del lado de la bebida, la fiesta y la compañía alegre. “No hay nada más poderoso que un trago fuerte, la alegría y la música […] La música es la mayor medicina de la mente”. Prodiga ejemplos, desde la Antigüedad hasta su propia experiencia, en los que se cumple este poderío musical, acumula evidencias previsibles o extravagantes del modo en que ella nos afecta favorablemente.

Sin embargo, Burton no deja de observar que, en soledad, los banquetes pueden adoptar un signo saturnino. No se le escapa que hay hombres a quienes la música vuelve melancólicos, aunque observa que se trata de una “melancolía agradable”, que apenas se toca con la morbidez y que, por el contrario, constituye un buen remedio para el temor, la angustia y el dolor.

La constatación de ese efecto procede sin duda del paisaje renacentista de su tiempo: los virginalistas ingleses y, sobre todo, su contemporáneo y compatriota John Dowland, que cortejaba orgullosamente la melancolía y que escribió incluso una breve pieza para laúd solo que, significativamente, tituló “Melancholy Galliard”.

Burton no hace bromas ni resulta involuntariamente gracioso. Burgess, que era músico además, acaso se equivocaba o tenía una idea muy particular del efecto cómico. En cambio, Burton da directamente en el clavo. La música anticipa la experiencia de la pérdida que ataca al melancólico y, al hacerlo bajo la forma de un objeto estético, disipa la ansiedad que precede su llegada. La condición pasajera de la música, que se realiza mientras pasa, nos hace comprender que en la fugacidad puede haber también una variedad de la consumación.

LA NACIÓN