28 Oct El irresistible encanto de los misterios sin respuesta

Por Nora Bär

Si se recorrieran en todos sus minúsculos detalles, hasta las vidas de los grandes nombres del arte y de la ciencia parecerían anodinas: centenares de miles de palabras y bocetos de ideas fallidos, actuaciones que nunca lograrán la validez del éxito masivo… En suma, millones de horas de angustia buscando entre las tinieblas el sendero que conduce a ese supremo instante de inspiración que lo cambia todo. Uno pensaría que sólo una pasión rayana en la locura puede explicar semejante persistencia.

Por el contrario, cuando se lo mira con alguna perspectiva, el relato de esos recorridos es atrapante: la bailarina que se convierte en étoile porque le toca interpretar un ballet cuando la protagonista increíblemente se lesiona una hora antes de subir el telón o el escritor que se convierte en una “maldita” voz de culto (como Arthur Rimbaud, que dejó de escribir poemas a los 19 años y de cuya primera edición de Una temporada en el infierno retirará sólo seis ejemplares; el resto llegaría al público en 1901, “apenas” 28 años más tarde).

En el caso de las historias científicas, lo que las vuelve atrapantes es un condimento inefable: el “asombro”. A su modo, los investigadores son una especie de Hércules Poirot, Miss Marple o Philip Marlowe que resuelven enigmas siguiendo un invisible hilo de Ariadna.

Pero hay enigmas y enigmas: no es lo mismo la materia oscura, una entidad tan inasible que todavía no la pueden capturar ni los equipos científicos más potentes de la actualidad, que el “mecanismo de Anticitera”, un conjunto de engranajes del tamaño de una caja de zapatos cubierto de inscripciones en griego que hace miles de años permitía saber la fecha y la posición del Sol, la Luna, los cinco planetas y las fases de la Luna. O el manuscrito Voynich, un libro ilustrado, escrito hace 500 años por un autor anónimo en un alfabeto no identificado y un idioma incomprensible.

Este segundo tipo de misterios, más concretos y cercanos, ejerce un influjo irresistible e inspira explicaciones descabelladas. Tenemos unos cuantos en nuestro continente. Uno es Tiahuanaco, una ciudad cuyos moradores habrían desaparecido en la bruma de los Andes antes de que los conquistadores llegaran a Perú y de que los incas construyeran su imperio.

Existe más de un escrito que asegura que, sin bestias de carga, estos antiguos habitantes precolombinos edificaron una ciudad en el cielo, a casi 4000 metros de altura, cerca de la frontera actual entre Perú y Bolivia. Allí se encuentra el que podría ser el mayor bloque de piedra extraído de una cantera en el mundo: un monolito de 200 toneladas exquisitamente tallado, que se alza a la entrada del templo de Kalassasaya. ¿Cómo lograron realizar esta obra imponente?

Otro misterio sin respuesta es el ejército de efigies gigantes talladas en roca volcánica y con rostro humano que custodian la isla de Pascua, descubiertas por el almirante holandés Jakob Roggeveen, en 1722.

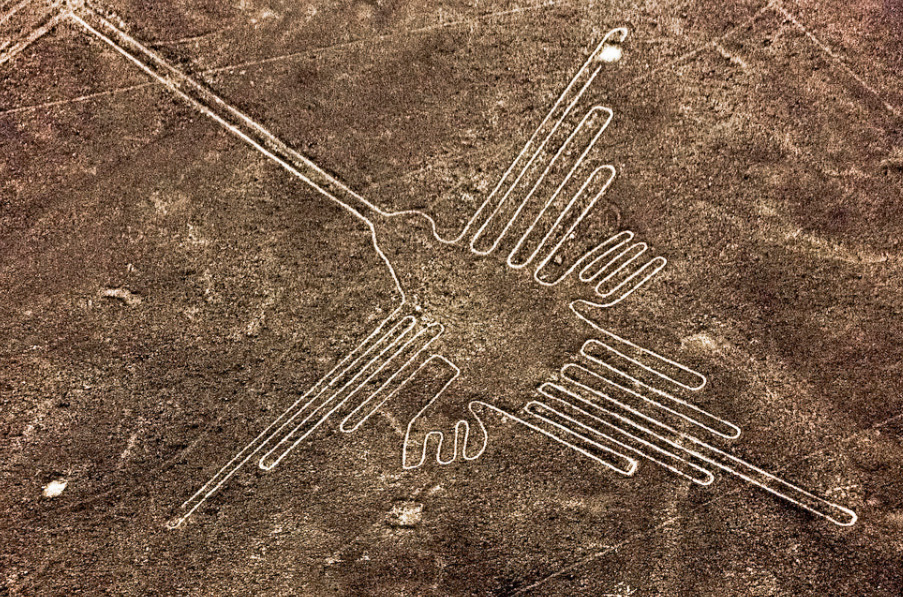

Pero, por lo menos para mí, el rompecabezas más intrigante de nuestro continente lo componen los asombrosos dibujos en el suelo de la pampa de Nazca, que sólo pueden descubrirse en toda su magnitud desde el aire. Descubiertos en 1939 por Paul Kosok, fascinaron hasta tal punto a la joven matemática alemana Maria Reiche, que se había instalado en Perú como niñera y maestra de los hijos de un diplomático de su país, que finalmente dedicaría toda su vida a estudiarlos.

En el breve libro en alemán, inglés y español en el que los describe, con abundante presentación de mapas y reproducciones (que ella misma publicó en Alemania hace ya medio siglo gracias, en parte, a una subvención de la Corporación de Reconstrucción y Desarrollo de Ica), Reiche se refiere a ellos como “el monumento astronómico más importante de Perú y quizás del mundo”.

Seguramente, la clave de estos acertijos, cuando se la encuentre, será incomparablemente más banal que las teorías que lanzaron a correr discípulos “demasiado” visionarios de Louis Powell, Lobsang Rampa o Carlos Castaneda. Pero, por ahora, el misterio está latente, en medio de selvas tupidas, desiertos inhóspitos, protegido tras la vitrina de un museo, resistiendo el paso del tiempo, acicateándonos para resolverlo. Y esto es fascinante, aunque más no sea para darle trabajo a la imaginación.

LA NACION