31 Aug Un espía de otros tiempos

Por Pedro B. Rey

En las novelas de espionaje a veces se aprenden hábitos por contagio. El arribo de una nueva tarjeta de crédito conlleva en mi caso un ritual para deshacerse de la que acaba de caducar. Consiste en reducir el rectángulo plástico a pedacitos y luego deshacerse de los fragmentos por partes, en lugares bien apartados. El fin de semana último, después de una faena distraída, los restos quedaron entremezclados en un único montoncito. Poco más tarde se produjo un sobresalto: la tarjeta volvía a estar sobre la mesa. Mi hija la había tomado por un rompecabezas y se las ingenió para reconstruirla en tiempo récord. La desatención, dado el caso, era inofensiva; afortunadamente no había nada en juego. Richard Sorge, según muchos el mejor espía de todos los tiempos, había pagado un error similar con su vida.

Cuando cayó el Muro de Berlín -y con él comenzó a colapsar la Guerra Fría-, John LeCarré decretó que sus thrillers de espionaje habían perdido su sentido. Se equivocó, porque el fisgoneo adquirió nuevas formulaciones (que incluyen originales ejemplos recientes, como los de WikiLeaks o Edward Snowden), pero su intuición se reveló certera en un punto: el adiós a la polaridad planetaria volvía mucho más compleja su comprensión. La carrera de Sorge, anterior a todos esos dilemas, se movió, en cambio, dentro de fascinantes parámetros clásicos. No es casualidad que el ex oficial de inteligencia Ian Fleming, al dar forma a James Bond, tomara su figura -entre las muchas que lo inspiraron- como modelo.

¿Quién era Sorge y cuál fue su fallo letal? Había nacido en el Cáucaso en 1895 (su padre era ingeniero del petróleo) y durante la Primera Guerra Mundial se alistó en el ejército alemán. Herido, durante su convalecencia se dedicó a leer teoría comunista. Su pasión tenía antecedentes: uno de sus abuelos había sido secretario privado de Karl Marx. Después del conflicto bélico, estudió ciencias políticas y se afilió al PC. Su notable capacidad organizativa hizo que sus jefes políticos lo enviaran a estudiar a Moscú. Allí se trocó su destino. Jan Berzin, el patrón de la inteligencia militar soviética, lo reclutó, por aquel talento, como espía. Su primer destino fue Shanghai, donde logró rearmar una red de espías que, entre muchos datos fehacientes, informó del ascendente poder de Mao y que Alemania empezaba a deshacer sus tradicionales vínculos con China para aliarse con Japón.

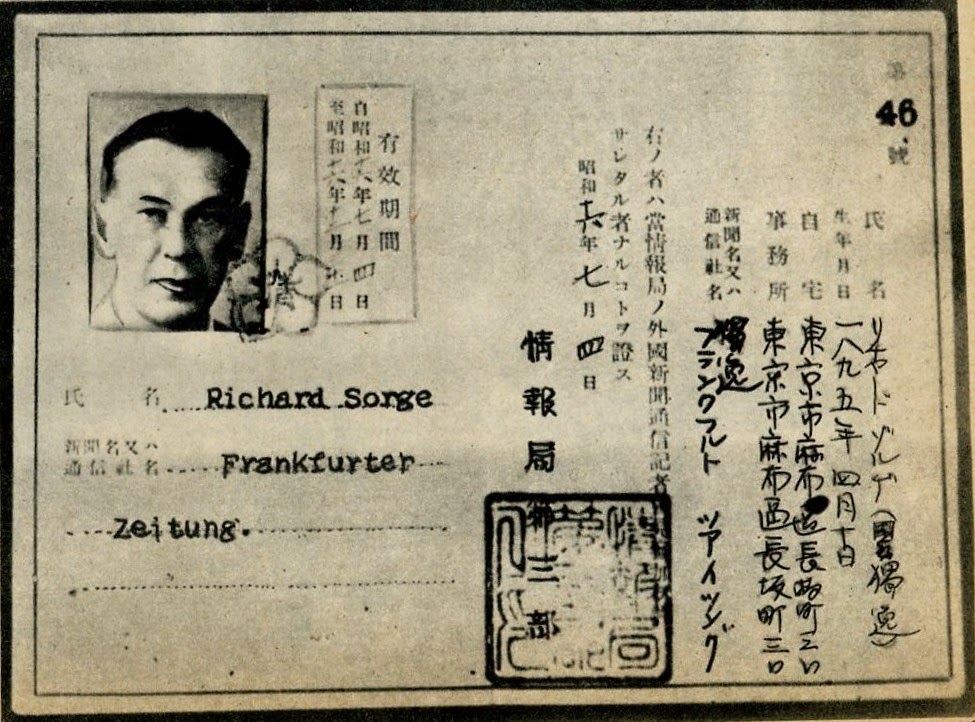

Sorge había logrado armarse de una cobertura de periodista nazi convencido. Cuando llegó a su nuevo destino, Tokio, en 1938, logró montar rápidamente, con estrechos colaboradores occidentales y unos pocos japoneses, un entramado de indetectable sutileza. El plan no era tanto investigar a los nipones como obtener en ese país distante datos de los planes alemanes, para lo cual entabló cordiales relaciones con el confiado agregado militar alemán, Eugen Ott, que pronto sería embajador. Lo importante en el caso de Sorge era que su papel no se limitaba a pasar información, sino que actuaba, algo inédito en el espionaje de entonces, como un analista de inteligencia autónomo. Pronto fue capaz de pasarle a Moscú noticias fundamentales. Las más importantes: advirtió con precisión absoluta de la invasión alemana de la URSS (Stalin consideró falso el aviso) y que, por su parte, los japoneses no atacarían, lo que permitió, en una riesgosa jugada decisiva, el traslado de las tropas soviéticas acantonadas en el Este al frente europeo.

Sorge era un infiltrado inventivo. Hacía que su colaborador de mayor confianza transmitiera sus partes por radio desde un velero que cambiaba de posición. Aunque los japoneses sabían de una red que operaba en su suelo, jamás sospecharon de él. Su suerte se desmoronó en 1941, cuando se disponía a anunciar el ataque a Pearl Harbor. El Kenpeitai, el servicio secreto, hizo confesar a una de sus conexiones locales. Podría haber escapado de no haber sido por el amor que le profesaba a una bailarina japonesa. Sorge no resultó, como Pinkerton, un oportunista. La noche anterior a su partida decidió hacerle una última visita a su Madame Butterfly. Encima llevaba la nota que le avisaba que debía esfumarse de inmediato. En vez de quemar o desperdigar el papelito en mil pedacitos irrecuperables, lo rompió en dos y lo arrojó en la acera. Los agentes que lo vigilaban lograron recogerlos con eficiencia oriental y de ese modo confirmaron su culpabilidad. El agente soviético fue arrestado en lo de su amante y, más tarde, en 1943, fusilado. Había cometido lo que a los grandes espías la realidad, poco afecta al romanticismo, nunca perdona: un error humano, demasiado humano.

LA NACION