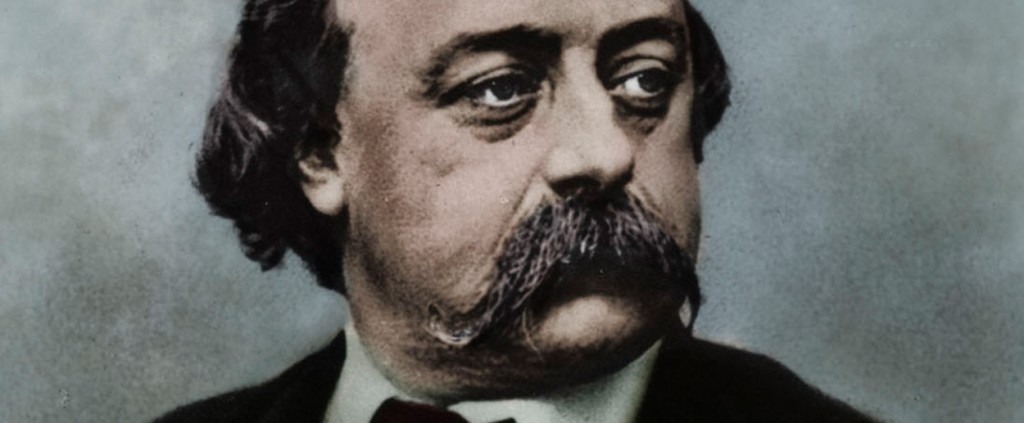

19 Jul La enseñanza espiritual de Flaubert

Por Pietro Citati

“La gota que va y viene, dolores que se pasean por todo el cuerpo, una invencible melancolía, el sentimiento de ?la inutilidad universal’ y de grandes dudas sobre el libro que estoy escribiendo, eso es lo que tengo, querida y valerosa maestra”, le escribía Gustave Flaubert a George Sand el 10 de mayo de 1875. “Súmele a eso la preocupación por el dinero y una insistente melancolía del pasado: ése es mi estado.” Tres meses después, cuando ese proceso se había acelerado dramáticamente, Flaubert insiste:

¡No le escribí antes porque las cosas que tenía para contarle eran demasiado tristes! Desde hace un año, yo sentía avecinarse una gran desgracia indefinida. Mi spleen no tenía otra causa. Ahora ocurrió. Mi pobre sobrina ha caído en la ruina más absoluta, y de rebote, yo quedé muy dañado.

Flaubert sentía un inmenso cariño paternal y maternal por su sobrina Carolina, similar al que había sentido por la hermana, muerta de muy joven. Cuando Carolina le pidió su dinero para las especulaciones fracasadas de su marido, el tío no pudo decirle que no. Ahora Flaubert estaba en la ruina, casi completamente. No exageraba: pasó sus pocos años de vida restantes al borde de la miseria, dependiendo de la caridad de sus amigos y soñando con un puesto de bibliotecario en la Biblioteca Mazarina. Había sacrificado la pasión y los placeres sensuales de la juventud por la tranquilidad que le asegurarían sus ahorros. Le había impuesto silencio a su corazón.

Y ahora no le quedaba nada: ni vida, ni ahorros. Se sentía “terminado”, “arruinado”, “aplastado”, “vaciado”, “degradado”, “más viejo que si tuviese cien años”. “Tengo la cabeza abatida como si me la hubieran agarrado a bastonazos, retortijones de barriga, los nervios destrozados y no logro hacer nada.” “Siento todo el tiempo que estoy por morir? por más que no sea cierto.” La literatura lo había abandonado: no lograba avanzar con Bouvard y Pécuchet, que le resultaba demasiado difícil y cansador. Buscaba en vano un tema para otra novela, pero se le había hecho imposible trabajar en nada. “Hago enormes esfuerzos todos los días por trabajar. ¡Imposible! ¡Imposible! Tengo el cerebro hecho polvo.”

Así, después de un mes de lamentos -detestaba quejarse-, abandonó Croisset el 16 de septiembre de 1875 para dirigirse a Concarneau, una ciudad de la costa de Armórica, en la Bretaña meridional, donde se alojó en el hotel Sergent. Desde allí escribe a su sobrina:

Quería mandarte una descripción del lugar donde estoy pero mis temblores aumentan cada vez más. Me cuesta mucho escribir, físicamente. Me ahogo en mis propios sollozos y no tengo más remedio que detenerme. ¿Hasta cuándo? ¡Ay! La pena me hunde, mi pobre niña. Mi debilidad nerviosa me deja atónito y me humilla [?]. Hay en mí un fondo de desesperación que súbitamente se me sube a la garganta. Ah, ¡cómo querría aplastar mi corazón con mis propios talones.

Concarneau era una ciudad deliciosa. Flaubert paseaba, se bañaba en el mar todos los días, observaba los peces del acuario, donde charlaba con su amigo Georges Pouchet, que le deba lecciones de historia natural. En el hotel, escuchaba la conversaciones de los otros huéspedes y de los pescadores, que se extendían hasta las diez de la noche. “La estupidez humana es un abismo sin fondo, y el océano que veo desde mi ventana me parece, de cerca, pequeñísimo.”

Había algo que quería escribir, La leyenda de San Julián el hospitalario, una cosa chiquita en la que había pensado muchos años antes, primero en 1843 y luego en 1856, después de haber entregado a los copistas el manuscrito de Madame Bovary. “Quiero obligarme a escribir el San Julián. Pienso hacerlo como si fuera una penitencia escolar, para ver qué sale”, escribía el 25 de septiembre de 1875. “La semana que viene voy a empezar un pequeño relato, para ver si todavía soy capaz de escribir una frase, cosa que dudo. Creo haberte hablado ya de San Julián el Hospitalario. Ésa es la historia que me propongo poner por escrito. Es una nada, y no tiene para mí ninguna importancia”, insistía el 2 de octubre, y al día siguiente, casi con las mismas palabras, escribe: “Voy a ponerme a escribir la leyenda de San Julián el Hospitalario, nomás por ocuparme de algo, para ver si todavía me sale una frase, algo que dudo. Será brevísimo, tal vez una treintena de páginas”. Así sigue día tras día, pasando por encima del vacío y la angustia de su vida, como una distracción y a la vez como un deber, sólo que, cuando el 20 de febrero de 1876 escribe la última palabra del San Julián, descubre que se había adentrado en los rincones más profundos de su memoria, de su pensamiento y de su imaginación.

La leyenda de San Julián el hospitalario es un bellísimo texto sobre el destino. Flaubert nos cuenta la misma historia que ya nos habían contado la Odisea y las tragedias griegas como Edipo Rey y Edipo en Colono. El destino existe: alguien lo ha dibujado desde el inicio de nuestras vidas, y no sabemos quién fue. Los vitrales de Ruán dicen “Dios”, y Flaubert repite las palabras del vitral. El destino es externo a nosotros: no podemos doblegarlo ni eludirlo. Sin quererlo ni conocerlo, lo obedecemos cada vez que se nos presenta con las vestimentas del caso. Julián, si mata a su padre y a su madre sin haberlos reconocido, es inocente. Pero al mismo tiempo es culpable, porque desde niño ha cultivado en su interior el gusto por la sangre y la violencia. Con el paso del tiempo, aprende a aceptar su propio destino: así se convierte en santo y asciende atravesando el espacio celeste hasta los brazos de Cristo. Todos los que aceptan completamente su destino son santos: en primer lugar, el propio Flaubert, que en cada palabra de su maravilloso relato habla secretamente de sí mismo.

Cuando Julián nació, un gitano de pupilas de fuego le balbuceó al padre estas palabras inconexas: “¡Ay, ay! ¡Tu hijo! ¡Tanta sangre? tanta gloria?!” Y un viejo ermitaño le había dicho a la madre: “¡Alégrate! ¡Tu hijo será un santo!”. Un día, durante la misa, el niño Julián ve salir de un agujero en el muro de la iglesia a una ratita blanca. La idea de volver a verla comenzó a obsesionarlo. Cada domingo la esperaba, hasta que lo gana el odio y decide matarla. Cuando el hocico rosado volvió a asomarse, Julián le dio un golpe suave y se quedó estupefacto frente a ese cuerpo sin vida que no se movía más. Una gota de sangre manchaba la laja de mármol. Fue el primer delito de Julián contra el mundo animal. Esas señales luego se repetirían. Julián derribó de una pedrada un gran palomo, y mientras terminaba de estrangular al palomo herido, las convulsiones del pájaro le hacían palpitar con fuerza el corazón, inundándolo de un placer salvaje y tumultuoso.

La pasión por la caza llevó a Julián a convertirse en animal y su pasión devino en furia. Mientras mataba, no sentía placer alguno: seguía matando y matando sin razón, con el corazón inmensamente vacío, sin pensar en nada, sin recuerdos. La sangre derramada lo llevaba a derramar más sangre: mataba ciervos, gamos, comadrejas, faisanes, y luego mirlos, cascanueces, zorros. Mientras tanto, los animales lo rodeaban, temblando, con la mirada llena de dulzura y adoración. Todo se cumplía con la facilidad y la obsesión de un sueño que se realiza, y rápidamente volvía a instalarse en él una tristeza, un disgusto y un cansancio inmensos.

Mientras que Julián se había convertido en animal, los animales se volvían humanos y hablaban con voz humana. Un día, después de una terrible matanza de ciervos, Julián se topó con uno de enorme alzada, con un asta de dieciséis puntas y barba blanca. Junto al animal, una cierva rubia como las hojas muertas mascaba pasto, con un cervato manchado prendido de sus mamas. Julián mata a la madre y al cervato, que brama con voz profunda, lacerante, humana. Luego dispara contra el gran ciervo oscuro con una flecha que le perfora la frente y ahí se queda. El imponente animal parece no sentir nada: salta sobre los cadáveres, avanza y está a punto de abalanzarse sobre Julián, pero se detiene, y con ojos flamígeros, solemne como un patriarca y un justiciero, repite tres veces: “¡Maldito! ¡Maldito! ¡Maldito! Un día, corazón feroz, matarás a tu padre y a tu madre”. Y después, mientras se escuchaban las campanas a lo lejos, cerró los párpados y murió.

Temiendo que la profecía del ciervo se cumpliese, Julián huyó de la casa familiar, cambió de vida, se hizo soldado, se casó con la hija del emperador, y después de muchos años, creyó haber vencido el destino que el ciervo le había augurado, o al menos su esposa lo creyó. Pero en ese mundo griego de Flaubert, el destino siempre encuentra el modo de anonadar todos los proyectos humanos. Una noche de agosto, mientras se preparaba para acostarse, Julián escuchó bajo la ventana del castillo el gemido de un zorro, luego unos pasos suaves, y le pareció entrever las formas de otros animales. Tomó la aljaba y le dijo a su mujer que volvería al alba. Un gran silencio lo envolvía todo. Julián no encontraba a ninguno de los animales que pocos segundos antes había creído escuchar y ver al pie de su ventana.

El fabuloso destino hizo surgir de todas partes un espectro de voces animales: un jabalí, un lobo, hienas, un toro embravecido. De pronto, todos los animales que Julián había perseguido lo rodeaban en estrecho círculo, y él caminaba entre ellos. Si les disparaba con su arco, la flecha iba a posarse sobre las hojas como una mariposa blanca. Si les arrojaba una piedra, ésta caía al piso sin dar contra nada. Pero el mundo animal estaba ahí, representado en toda su prodigiosa violencia, y al mismo tiempo, como pura visión, puro delirio. ¿Pero quién soñaba esa espectral multitud? Todo era furibundo, flamígero, como en La tentación de San Antonio, y de una precisión milagrosa.

Mientras el canto del gallo vibraba ya en el aire, Julián regresó al castillo. Abrió de par en par la puerta de un puñetazo. Entró en la habitación. Cuando llegó al borde de la cama, quiso abrazar a su mujer y se recostó sobre la almohada: allí yacían dos cabezas, una de ellas con barba. Retrocedió, creyendo que estaba volviéndose loco. Entonces volvió a acercarse al lecho, y esta vez sus dedos se toparon con una larga cabellera. Pensó que un hombre dormía con su mujer. Desbordado por la cólera, se lanzó sobre ellos a golpes de puñal, echando espuma por la boca con gritos bestiales. Apuñaladas en el corazón, las figuras no se movieron. Julián escuchaba atentamente los estertores de su padre y de su madre, y de fondo, un tercer estertor de muerte, primero incierto y lejano, luego largo, insistente y cruel, hasta que reconoció, aterrado, el lamento del gran ciervo oscuro.

En Madame Bovary, Flaubert se entregó totalmente al tiempo como único señor de su vida, encerrado en sí mismo como dentro de una cárcel, con aquella sensación de horror y enclaustramiento que dominaba su existencia. Como dice Proust, su tiempo era el “eterno imperfecto”. Las cosas se respetaban, se acumulaban una sobre otra. La vida era siempre igual. Todas las mañanas, Emma se despertaba, se levantaba, comía, iba y venía, cumplía con la misma serie de gestos.

En La leyenda de San Julián el hospitalario, escrita casi veinte años más tarde, se produce una total transformación. El tiempo y la sintaxis han sido abolidos; todo está concentrado, mientras dominan los objetos, dispuestos en frases o enumeraciones de una densidad lírica. Sobre esas enumeraciones, reina el presente absoluto, que Emma Bovary sólo conoció en sus rarísimos momentos de éxtasis contemplativo. Así, abolido el tiempo, Julián saltó a los brazos de Cristo, en el espacio azul del cielo.

LA NACION