05 Sep La casualidad, único cimiento del edificio de la evolución

Por Albino Gómez

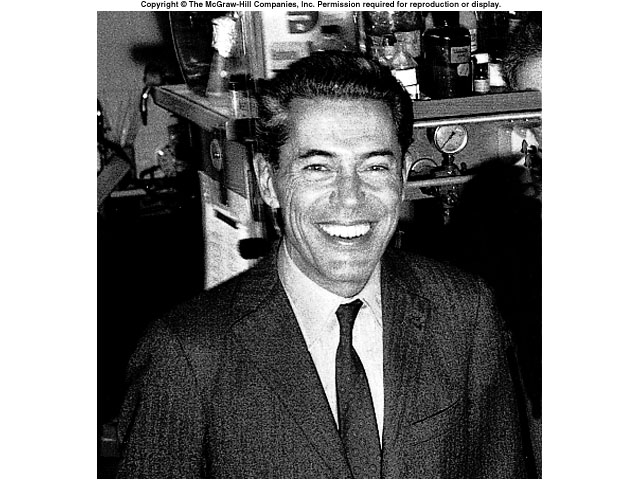

Jacques Monod, fue un biólogo francés, profesor del Collège de France, y director del servicio bioquímico celular del Instituto Pasteur, donde llevó a cabo la investigación y experiencias que le valieron en 1965 el Premio Nobel de Filosofía y Medicina, juntamente con André Lwoff y Francois Jacob.

Para darle a esta personalidad filosófica-científica y a su pensamiento, el marco contextual adecuado, recordemos que según José Ferrater Mora, en la época anterior a la constitución de la biología como una ciencia independiente, su relación con la filosofía había sido tan estrecha, que se podía llegar a afirmar que la investigación biológica constituía una parte de la investigación filosófica.

Para Aristóteles, la investigación biológica era parte de la investigación física, la cual, a su vez, se basaba primeramente en un análisis conceptual. No obstante, este filósofo apuntaba ya un principio de separación fundado en el carácter básicamente descriptivo o experimental de la investigación biológica. Lo que no significa que la historia de la biología pueda describirse como el paso sucesivo y progresivo de lo especulativo a lo experimental, porque avances y retrocesos aparte, aún constituida como “ciencia independendiente”, la biología no se ha convertido pura y simplemente en una “ciencia experimental”, toda vez que la parte teórica de ella ha sido siempre considerable.

Desde el momento en que la biología fue aceptada como una ciencia, y por lo tanto, desenvolviéndose fuera del marco de la filosofía, se planteó sin embargo el problema de la relación entre ambas disciplinas, con múltiples posiciones y consideraciones, dependientes del enfoque de las tendencias personales y especialización de los distintos filósofos y biólogos.

Esto sólo podía haber resultado suficiente estímulo para despertar el interés o la curiosidad sobre un libro de Jacques Monod, titulado El azar y la necesidad. Ensayo acerca de la filosofía natural de la biología moderna, si no hubiera bastado la alta jerarquía científica de su autor y el atractivo titulo de la obra. Pero inexplicablemente, tanto la edición francesa (“Le hasard et la nécessité”) como la española, nunca tuvieron en nuestro medio la repercusión merecida. Por eso, a pesar del tiempo ya transcurrido desde su publicación, nos ocuparemos hoy de dicha obra.

Para Monod, la biología ocupa, entre las ciencias, un lugar la vez marginal y central. Marginal, en cuanto el mundo viviente no constituye más que una parte ínfima muy especial del Universo conocido, de tal manera que el estudio de los seres vivos no parecería poder lograr jamás la revelación de unas leyes generales, aplicables fuera de la biosfera. Pero agrega que si la ambición última de la ciencia entera es fundamentalmente, dilucidar la relación del hombre con el Universo, entonces es justo reconocer a la biología un lugar central puesto que es, entre todas las disciplinas, la que intenta ir más directamente al centro de los problemas que hay que resolver antes de poder proponer el de la “naturaleza humana”, en términos que no sean metafísicos. Por ello, la biología es para el hombre, la más significativa de las ciencias, y la que ha contribuido ya, más que ninguna otra, a la formación del pensamiento moderno, profundamente trastornado y definitivamente marcado en todos los terrenos: filosófico, religioso y político, por el advenimiento de la teoría de la Evolución, nueva y sorpresivamente puesta en cuestión por parte de ciertos sectores neoconservadores en los Estados Unidos.

No obstante, mientras no se elaborara una teoría física de la herencia, la de la Evolución permanecía como suspendida, y la esperanza de lograrla rápidamente parecía una quimera hace cincuenta años, a pesar de los éxitos de la genética clásica. Sin embargo, éste fue el aporte de la teoría molecular del código genético, que entendida en sentido amplio, constituyó la base fundamental de la biología. Pero manteniéndonos dentro de los límites del libro de Monod, sin avanzar hasta los logros de nuestros días, podemos decir que aquel aporte, no significaba que las estructuras y funciones complejas de los organismos podían ser deducidas desde dicha teoría, y ni siquiera analizables directamente en escala molecular. Pero aun no pudiendo la teoría molecular del código predecir y resolver toda la biosfera, constituía desde entonces, una teoría general de los sistemas vivientes. Además, en el conocimiento científico anterior a la biología molecular no había nada parecido, y el “secreto de la vida” podía entonces parecer inaccesible en su mismo principio.

Para ya entonces, según Monod, quedó en gran parte develado, y tal importante acontecimiento debería influir enormemente en el pensamiento contemporáneo, desde el momento en que la significación general y el alcance de la teoría fuesen comprendidos y apreciados más allá del círculo de los especialistas puros.

Más adelante, Monod aceptaba como postulado, base del método científico, que la Naturaleza es objetiva y no proyectista. Y de inmediato señaló las perspectivas más generales que caracterizan a los seres vivos y que los distinguen del resto del universo:

a) Teleonomía (persecución de un fin)

b) Morfogénesis autónoma (conjunto de caracteres)

c) Invariancia reproductiva (reproducción de los caracteres de un ser a otro).

Afirmaba luego que, de la misma manera que las propiedades teleonómicas de los seres vivos parecen someter a discusión uno de los postulados de base de la teoría moderna del conocimiento, toda concepción del mundo: filosófica, religiosa, científica, supone necesariamente una solución, implícita o no, de este problema. Y que toda solución a su vez, no importando cual fuese su motivación, implicaba de manera igualmente inevitable, una hipótesis en cuanto a la prioridad causal y temporal de dos de las propiedades características de los seres vivientes (invariancia y teleonomía), la una respecto de la otra. Anticipando desde ya que a los ojos de la ciencia moderna, la invariancia precedía necesariamente a la teleonomía, en contra de todas las demás concepciones que suponían la hipótesis inversa. De esta concepción se pudo adoptar una clasificación según la naturaleza y extensión del principio teleonómico que les correspodiera, en teorías vitalistas y teorías animistas.

De todos modos, señaló más adelante Monod, fue preciso esperar la segunda mitad del siglo XIX, para que el nuevo espejismo antropocentrista incluido en la teoría de la Evolución se desvaneciese, pudiendo sólo entonces afirmarse que una teoría universal, por completos que fueran sus éxitos en todos sus puntos, no podía contener nunca a la biosfera, a su estructura, a su evolución, como fenómenos deducibles de los primeros principios. Es que para Monod, la biosfera no contiene una clase previsible de objetos o fenómenos, sino que constituye un acontecimiento particular, compatible seguramente con los primeros principios, pero no deducible de ellos. Por lo tanto, esencialmente imprevisible. Pero cuando se afirma que los seres vivos, en cuanto clase, no son previsibles a partir de los principios, no pretende de ningún modo Monod sugerir que no sean explicables según esos mismos principios, que en cierto modo trascienden, y que otros principios sólo aplicables a ellos, deberían ser invocados. Para él, la biosfera es imprevisible en el mismo grado que lo es la configuración particular de los átomos que constituyen un guijarro. Y nadie reprocharía a una teoría universal el no afirmar y prever la existencia de tal configuración particular de átomos. Bastaría que el guijarro fuese compatible con la teoría, a que como objeto, según la misma teoría, no tendría el deber de existir pero sí el derecho.

Claro está que lo que resulta suficiente tratándose de un guijarro, no resulta totalmente satisfactorio cuando pasamos al hombre porque, como dice Monod: “Nosotros nos creemos necesarios, inevitables, ordenados desde siempre. Todas las religiones, casi todas las filosofías, una parte de las ciencias, atestiguan el incansable, heroico esfuerzo de la humanidad para negar desesperadamente su propia contingencia”

Más adelante recuerda el autor que desde su nacimiento en las islas Jónicas, hace cerca de tres mil años, el pensamiento occidental se ha repartido en dos actitudes en apariencia opuestas. Según una de esas filosofías, la realidad auténtica y última del Universo no puede residir más que en formas perfectamente inmutables, invariantes por esencia. Según la otra, el contrario, es en el movimiento y la evolución donde reside la única realidad del Universo.

Pero estas epistemologías metafísicas, han estado siempre –según Monod- íntimamente asociadas a las ideas morales y políticas de sus autores. Verdaderos edificios ideológicos, presentados como a priori, eran en realidad, construcciones a posteriori destinadas a justificar una teoría ético-política preconcebida. En cambio, para la ciencia, el único a priori, es el postulado de objetividad, que le prohibe tomar parte en tal debate. La ciencia, al estudiar la evolución del Universo o de los sistemas que contiene, como el de la biosfera, comprendido el hombre, ha advertido que todo fenómeno, todo acontecimiento, todo conocimiento, implica interacciones, por sí mismas generadoras de modificaciones en los componentes del sistema. Noción ésta que sin embargo, no es de ningún modo incompatible con la idea que existe de las entidades inmutables en la estructura del Universo. Más bien al contrario –agrega Monod- la estrategia fundamental de la ciencia en el análisis de los fenómenos, es el descubrimiento de los invariantes. Toda ley física, como además todo desarrollo matemático, especifica una relación de invariancia, y las proposiciones más fundamentales de la ciencia son postulados universales de conservación. No obstante, la permanencia de diversidad de tipos hacía preciso reconocer entonces numerosos planes de organizaciones macrocóspicas que radicalmente diferentes unos de otros, coexistían en la biosfera. Pero el descubrimiento de la célula y la teoría celular permitieron entrever una nueva unidad bajo esta diversidad. Sin embargo, fue menester esperar los avances de la bioquímica en el curso del segundo cuarto del siglo XX, para que se revelara de manera total la profunda y rigurosa unidad en escala microscópica de todo el mundo viviente.

Gracias a ello se sabe hoy que desde la bacteria al hombre, la maquinaria es esencialmente la misma.

De algún modo podría entonces parecer que, por su misma estructura, el sistema debe oponerse a todo cambio, a toda evolución, y nadie duda de que no sea exactamente así, siendo ésta la explicación de un hecho en verdad más paradójico que la misma evolución, a saber: la prodigiosa estabilidad de ciertas especies, que han sabido reproducirse sin modificación apreciable desde hace centenas de millones de años. “Pero sin embargo –señala Monod- la física nos enseña que (salvo en el cero absoluto, límite inaccesible) toda entidad macroscópica puede sufrir perturbaciones de orden cuántico, cuya acumulación, en el seno de un sistema macroscópico, alteraré la estructura en forma gradual pero infalible”.

De todos modos estas alteraciones son accidentales, tienen lugar al azar. Y ya que constituyen la única fuente posible de modificaciones del texto genético, único depositario a su vez de las estructuras hereditarias del organismo, se deduce necesariamente que sólo el azar está en el origen de toda novedad, de toda creación en la biosfera. El puro azar, el único azar, libertad absoluta pero ciega, en la raíz misma del prodigioso edificio de la evolución, enfatiza Monod, para concluir que esta noción resulta intuitivamente inaceptable para los seres intensamente teleonómicos que somos nosotros, porque destruye todo antropocentrismo. Ahora bien, por un lado sabemos que los acontecimientos elementales iniciales que abren la vía de la evolución a esos sistemas intensamente conservadores que son los seres vivos, son microscópicos, fortuitos y sin ninguna relación con los efectos que puedan entrañar en el funcionamiento teleonómico. Por otro, que una inscripto en la estructura el accidente singular, y como tal esencialmente imprevisible, va a ser mecánica y fielmente replicado y traducido, es decir, multiplicado y transpuesto a millones o a miles de millones de ejemplares: “Sacado del reino del puro azar, entra en el de la necesidad de las certidumbres más implacables” concluye Monod.

Finaliza su obra con una enfática defensa del postulado de objetividad científica frente a las tendencias vitalistas y animistas. Y afirma que aceptar dicho postulado es enunciar la proposición de base de una ética: la ética del conocimiento. Etica sobre la cual “podría ser edificado un verdadero socialismo”, al que califica de gran sueño del siglo XIX traicionado, y en cuyo nombre –dice- se han cometido muchos crímenes. Después de una violenta crítica al materialismo histórico y al dialéctico, afirma Monod que la fuente de verdad y la inscripción de un humanismo socialista realmente científico sólo puede ser hallada en las fuentes de la misma ciencia, en la ética que funda el conocimiento.

Luego, con más realismo científico y sensatez, expresa: “Esto es quizá una utopía”. Y cierra su obra con la siguiente reflexión: “…el hombre sabe al fin que está solo en la inmensidad indiferente del Universo de donde ha emergido por azar. Igual que su destino, su deber no está escrito en ninguna parte. Puede escoger entre el Reino y las tinieblas”.

Evidentemente, el libro de Monod constituye una verdadera invitación a la polémica que en nuestro país nos se dio. Tal vez, más por falta de filósofos que de biólogos.