02 Jun Ciencia ficción, siglo XXI: ironía y tecnología de punta

Por Pablo Campana

Hace treinta y siete años partieron de la Tierra las naves Voyager I y Voyager II. Hasta ahora son los únicos objetos hechos por el hombre que han viajado más allá del sistema solar. Los ingenieros que las diseñaron no eran ilusos y sabían que su probabilidad de encontrarse con otra especie inteligente era mucho menor que la de esa clásica botella que el náufrago arroja al océano. Pero igualmente se empeñaron en dotarlas con toda una enciclopedia de datos, imágenes y sonidos pensada para que los extraterrestres supieran cómo somos y de qué somos capaces. Para ser francos, digamos que omitieron contarles muchas de las cosas que nos avergüenzan, pero todo sea por la imagen institucional del planeta.

Aquellos que entonces nos ilusionamos con la partida de las Voyager ya hemos envejecido, aunque no tanto como la tecnología con que fue grabado aquel saludo al cosmos. Pero desde entonces no hubo una misión tan ambiciosa, a pesar de que el mundo de hoy está un poco más distendido y posee suficientes recursos.

Considerando los cambios radicales que ha tenido la tecnología de la información en este tiempo, habrá que observar que las naves que hoy mandamos a explorar Marte y el sistema solar no son demasiado distintas de las Voyager. Es probable que nuestros fines hayan cambiado más que los medios con que contamos. Sobre todo, lo que parece haber cambiado es el horizonte de nuestras expectativas, que ahora es más cercano. No es que nos hayamos vuelto más humildes. Son nuestros sueños los que tienen un alcance más corto.

Ignorando todo eso, allá siguen las Voyager, surcando el monótono vacío interestelar. Ya han dejado de comunicarse con nosotros y en la Tierra hay una generación que no se acuerda de ellas. Ocurre que las naves vuelan en alas de la ciencia de Galileo y Newton, pero fueron puestas en marcha por uno de los sueños más grandiosos de la Modernidad: la conquista del espacio. Son hijas de un tiempo que confiaba en que el futuro colmaría todas sus esperanzas, aunque ahora nos hayamos acostumbrado a no pensar más allá del mediano plazo.

Sería fácil explicar que la carrera espacial que nos llevó a la Luna fue un efecto colateral de la Guerra Fría o pensar que entre los motivos que hoy nos mueven a explorar Marte puede haber algún remoto interés económico. Pero ¿a quién se le pudo ocurrir mandar a perderse en el vacío a dos de las joyas más valiosas de la tecnología de ese tiempo, que tantos esfuerzos habían demandado? Conocemos a los responsables del proyecto, pero nos cuesta entender qué motivos tenían para emprender una tarea que, desde el punto de vista utilitario, podía ser casi tan absurda como levantar una pirámide.

MITOS DEL FUTURO

El filósofo Hans Blumenberg acertó en calificar el envío de las sondas interestelares como el último acto que alcanzó a realizar la Ilustración para celebrar sus ideales. Cuando faltaban apenas veinte años para que los vientos históricos cambiaran y el humanismo fuera sometido a la corrosión de los nuevos solventes, ese acto de fe bien pudo ser el último homenaje rendido al Hombre, el Futuro y el Progreso, que eran la esencia de la Modernidad.

Nos consta que Carl Sagan, que fue el alma máter del proyecto y el compilador del mensaje que llevan las sondas Voyager, era muy duro a la hora de juzgar a Immanuel Kant, el filósofo a quien se considera el padre de la Ilustración. En su Crítica del juicio, Kant había escrito que “sin el hombre, toda la creación sería un desierto, vano y sin propósito”. Sagan no dudaba en señalar esta frase como la peor muestra de soberbia de nuestra insignificante especie. Cualquiera hubiese dicho que era injusto con Kant, quien dos siglos antes que él se había puesto a pensar que había vida más allá de la Tierra.

Pero es sabido que el humanismo suele despertar actitudes tan ambivalentes como las que inspira la fe en Dios, de modo que aquel lapidario juicio de Sagan no impidió que pusiera todo su empeño en diseñar la mejor carta de presentación para esos extraterrestres a quienes imaginaba como nuestros hermanos mayores. En sus libros, Sagan no dejaba de afirmar que sólo la ayuda de una especie más sabia que nosotros podría evitar que nos aniquiláramos en un holocausto nuclear. Todas estas ambigüedades estaban detrás del mensaje de las Voyager, que resultó una suerte de versión “tecno” de ese abrazo universal que proponía el coro de la Novena sinfonía de Beethoven, una suerte de himno de la Ilustración.

¿Qué había detrás de estas visiones contradictorias que permitían tanto endiosar como denigrar a nuestra especie? Más allá de la ciencia o de la filosofía que invocaba Sagan, la creencia en las inteligencias extraterrestres se había grabado en el imaginario cultural por obra de una literatura tan plebeya que se vendía en los quioscos. Sagan no había adquirido esa convicción en los textos de química o de biología, sino en esos relatos de ciencia ficción que eran tan mal vistos por académicos y humanistas, pero tenían gran acogida en la comunidad científica y tecnológica.

Unos años antes, el lanzamiento del Sputnik, el primer satélite artificial, sorprendió a Hannah Arendt cuando estaba revisando las pruebas de La condición humana. En su prólogo tampoco pudo dejar de mencionar esa literatura tan menospreciada que había inspirado ese histórico salto al espacio.

De hecho, la palabra “astronáutica” la había creado el escritor J. H. Rosny casi un siglo antes. Los patriarcas del viaje espacial, el norteamericano Robert Goddard, el ruso Konstantin Ziolkovsky y el alemán Wernher von Braun, habían sido lectores de ciencia ficción, y el ruso también era un prolífico escritor. El propio Carl Sagan acabó por escribir una novela de ciencia ficción (Contacto, 1985) en la cual volcó sus especulaciones más audaces. Sagan confesaba que esa búsqueda del contacto, que iba a inspirar su proyecto SETI para la escucha de señales extraterrestres, había nacido del temor a la guerra nuclear que tanto habían alimentado los escritores del género.

Sin embargo, esa ciencia ficción que ahora nos intimidaba con la amenaza del suicidio global también había estado en la mente de aquellos que desataron las fuerzas plutónicas sobre Hiroshima y tuvieron al mundo en vilo durante varias décadas.

La energía atómica ya estaba en las obras de Wells, Bogdanov y Capek, y hasta podíamos encontrarla en algunos textos del siglo XIX. Leo Szilard, uno de los cerebros del proyecto Manhattan, leía y escribía ciencia ficción. El presidente Truman, que tomó la decisión de arrojar la bomba atómica, había sido un devoto lector de las fantasías bélicas de principios del siglo. Mientras volaba hacia Potsdam para darle el ultimátum a Japón, Truman le recitó a su comitiva un texto de Rudyard Kipling acerca de las terribles armas que algún día harían caer fuego desde el cielo. Unos meses antes, la censura militar estadounidense había impedido la publicación de dos relatos de ciencia ficción que describían con cierto detalle esa bomba que todavía era un secreto de Estado.

En cuanto se consumó la destrucción de Hiroshima y Nagasaki, el horror que despertó fue un balde de agua helada para todas las fantasías bélicas. La nueva generación de escritores le dio un vuelco al triunfalismo y comenzó a espantar a los lectores con escenarios de una posguerra nuclear en la que, como había dicho Einstein, acabaríamos peleando con palos y piedras.

Otro filósofo, Karl Jaspers, fue uno de los pocos en señalar que esas fantasías apocalípticas de la ciencia ficción habían contribuido a evitar una tercera guerra mundial. Entre esas obras, que el escritor ruso Boris Strugatsky llamó “novelas de advertencia”, hubo algunas joyas como el cuento “El trueno y las rosas” (1947) de Theodore Sturgeon o el film Cartas de un hombre muerto, de Konstantin Lopushansky (1987), que la URSS recién autorizó a estrenar dos años antes de la caída del Muro.

EN BUSCA DE RECONOCIMIENTO

La ciencia ficción popular, hija bastarda de la noble utopía y de la ambiciosa “ficción científica” de Verne, Wells, Rosny y Stapledon, nació en Estados Unidos y durante un buen tiempo fue un género estigmatizado. Nadie que aspirara a conservar su fama de persona culta admitía leer esas cosas. Pero cuando en 1938 Orson Welles convirtió La guerra de los mundos en un radioteatro, resultó que había más lectores de los que lo admitían en público: las calles fueron invadidas por una muchedumbre que creía escapar de una invasión marciana. Una década más tarde, la misma creencia dio origen al mito ovni -inspirado por la ciencia ficción aunque los escritores jamás lo admitieran- que llegó a ser casi una religión.

Por fin, el mundo académico salió de su indiferencia y descubrió que la ciencia ficción era un campo virgen donde cultivar tesis doctorales y le hizo espacio, aunque en el fondo nunca dejara de despreciarla. En ese momento hasta hubo escritores que trataron de escandalizar declarándose adictos al género, pero luego todo volvió a la normalidad, y hoy se recomienda repudiarlo si uno quiere quedar bien en las entrevistas.

Más allá de su estatus literario -o subliterario, para los más duros- lo que parece estar fuera de discusión es el carácter profético que se le adjudica a la ciencia ficción, como si lo único a lo que aspiraran sus autores fuese a predecir qué clase de artefactos llegará a ofrecernos el mercado. Esta visión es bastante pobre, y se cae en cuanto nos ponemos a pensar en toda la paranoia, la seudociencia y el catastrofismo que difícilmente tendríamos que agradecer a los escritores.

La proliferación de publicaciones -más de cincuenta tan sólo en Estados Unidos- y su capacidad para reclutar escritores fue un factor decisivo en las primeras etapas de desarrollo del género. Eso hacía inevitable que al disparar tantos dardos más de uno diera en el blanco, de manera que no sería difícil encontrar un precursor para cada una de las innovaciones que cambiaron el mundo. Los plásticos, las resinas, las misiones Epoxi, los semiconductores, el radar, el corazón artificial, los trasplantes y la clonación circularon por los relatos de ciencia ficción mucho antes de llegar a los laboratorios, porque muchos escritores eran científicos. El astrofísico Arthur Clarke no dejaba de recordar que él había inventado el satélite de comunicaciones, aunque se había olvidado de patentarlo. Puesto que buena parte de los científicos se formaron leyendo ciencia ficción en su juventud, el género fue visto como un semillero de talentos donde reclutar nuevos cuadros para la investigación. Más aún: durante la Guerra Fría, los servicios de inteligencia estadounidenses y soviéticos tuvieron bajo observación las publicaciones del género, a la pesca de ideas aplicables.

El género llegó a la madurez cuando algunos autores como Asimov, Sturgeon o Bradbury comenzaron a diferenciarse de esa masa de galeotes mal pagados que hasta entonces había alimentado las revistas. También se redujo la proporción de científicos, mientras crecía la de escritores. El género ganó en calidad literaria y la divulgación se concentró en el sector de la llamada hard science, que nunca dejó de tener seguidores.

CONJETURAS Y REFUTACIONES

Es casi un lugar común señalar cuánto se ha acortado el tiempo que va de la generación del conocimiento científico a su aplicación en la producción de bienes y servicios. Las ideas que en el siglo XIX tardaban varias décadas en llegar a la industria suelen traducirse en productos en un lapso de cerca de tres años, porque a veces la propia industria se ha hecho cargo de la investigación básica. Del mismo modo, podríamos decir que también se ha achicado el lapso que hay que aguardar para que las fantasías de los escritores comiencen a inspirar proyectos de investigación. A veces, al leer la ciencia ficción más reciente se tiene la sensación de que en algún lugar del mundo alguien ya debe de estar haciendo eso o bien que el autor sólo repite las charlas de sobremesa de sus colegas investigadores. La costumbre de identificar la ciencia ficción con la tecnología y con el futuro -un compromiso al cual no se sienten atados los buenos escritores- lleva a esa sensación que Pedro Picapiedras expresaba con la frase: “¿Qué inventarán mañana, Vilma?”

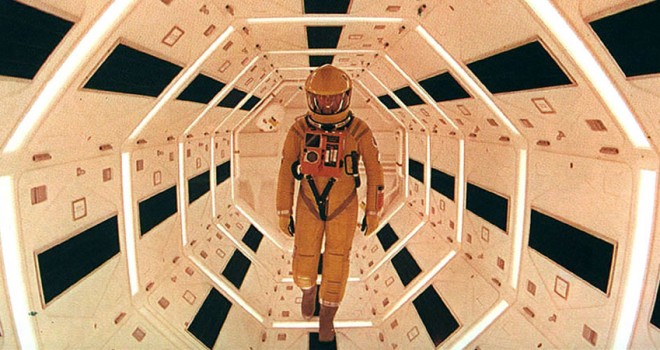

Sin embargo, no tenemos que olvidar que estamos hablando de algo que está más cerca del arte que de la ciencia. Más allá de la curiosidad que puedan despertar las predicciones, los criterios deberían ser otros. Pensemos en la actualidad que pueden tener Arthur C. Clarke, Robert A. Heinlein o Isaac Asimov, los reconocidos maestros de la ciencia ficción clásica. Pocos lectores de hoy se animarán a releer las didácticas novelas de Clarke, quien quizá sólo pase a la historia por haber inspirado 2001 Una odisea del espacio de Stanley Kubrick. Al igual que Julio Verne, Asimov sólo puede ser releído por el placer de la aventura, pero sus computadoras de una hectárea cúbica no dejan de darnos lástima, especialmente si uno está leyendo sus hazañas en una tableta de bolsillo que hace mucho más que ellas.

En cuanto a Robert A. Heinlein, diremos que fue capaz de anticipar innovaciones como la criogenia o los brazos robóticos, pero al igual que Asimov imaginó que para este tiempo el tránsito peatonal circularía por cintas transportadoras de pasajeros. La idea era de H. G. Wells, pero al parecer se agotó en unas cuantas escaleras mecánicas. En su novela La Luna es una amante cruel (1966), Heinlein se equivocó cuando quiso sorprender al lector anticipando el matrimonio grupal, pero sí acertó con el alquiler de vientres, que ya ha llegado a nuestra sociedad. Se diría que fue a la hora de pensar en las computadoras cuando se quedó más corto. Imaginó un enorme ordenador dotado de una asombrosa memoria de “diez bits a la octava potencia”. Traduciendo la cifra a bits, la unidad que hoy usamos, el cerebro electrónico de Heinlein contaba con una capacidad de poco más de un megabit: una cifra ridícula no sólo para un ordenador personal sino también para el celular más simple.

Casi ninguno de los escritores del género atinó a imaginar el desarrollo que iba a tener la informática. Sin embargo Murray Leinster fue capaz de imaginar Internet, y lo hizo en un cuento (“Un lógico llamado Joe”, de 1946) escrito pocos días después de que se diera a conocer la megacalculadora Eniac. La robótica, una ciencia a la cual le puso nombre Isaac Asimov, está hoy en los planes de estudio. “Ciberespacio” fue una palabra que acuñó William Gibson, cuando todavía no había computadoras personales. Se impuso sobre “multiverso”, el término que proponía Neal Stephenson, aunque éste tuvo más suerte con la palabra “avatar”.

Aquellas ideas de Asimov, Clarke o Heinlein, que hace unas décadas parecían brillantes, ya no sorprenden a nadie. Pero aún es posible releer a Ray Bradbury, con su poesía ingenua; a Philip K. Dick y sus delirios metafísicos; a James G. Ballard, con su mirada quirúrgica; a Stanislaw Lem, con su humor filosófico o a Christopher Priest, con su engañoso hiperrealismo. La tecnología imaginaria es la que envejece más rápido, pero la literatura, cuando merece ese nombre, la sobrevive. Crónicas marcianas todavía nos cautiva, aun después de que las sondas de la NASA nos mostraron un Marte desierto.

La creencia que atribuye a los escritores de ciencia ficción la facultad de adelantarse al futuro es tan fuerte que es común que se los consulte cada vez que hay alguna novedad científica. Pero de hecho son muchos los que no se proponen anticipar sino evitar que nuestros descendientes vivan mundos como los que ellos imaginan. De predecir el futuro se encargan los astrólogos, los futurólogos y los economistas, con resultados tan dudosos como los de los escritores.

Quizás haya que ver el género como una suerte de brainstorming permanente, una centrífuga que dispara ideas locas, cuerdas y aun brillantes, alguna de las cuales acabará dando con alguien que sepa aprovecharla. Es cierto que los escritores no avizoran el futuro, pero se diría que ayudan a modelarlo, para bien o para mal, al estilo de la profecía autocumplida. Por lo demás, y tal como ocurre con cualquier literatura, siempre dicen algo sobre el presente en el que vive su autor.

Hechas estas salvedades, hay que reconocer que la ciencia ficción ha dejado profundas huellas en el imaginario cultural. Su estética nunca ha dejado de estar presente en la imaginación de todos, desde los futuristas hasta los posmodernistas. Dos escritores tan disímiles como Ray Bradbury y William Gibson solían recordar que el mundo en que crecieron ya estaba modelado por la ciencia ficción: los autos tenían alerones de cola y falsas toberas para parecerse a los cohetes de Flash Gordon, mientras los jefes de Estado anunciaban que la ciencia resolvería todos los problemas. Esa estética siguió influyendo sobre el diseño de las cosas que nos rodean. Los celulares nacieron imitando el aparato que usaba el capitán Kirk para hablar con el señor Spock y ya los hay de pulsera, como la radio de Dick Tracy. El aspecto de los autos y las motos evoca el estilo del manga y cualquier secador de pelo se parece al rayo desintegrador de Buck Rogers. Los sueños del urbanismo futurista de Le Corbusier y Niemeyer han dado paso a esas babélicas torres que levantan los emires petroleros, tan parecidas a las ciudades de Flash Gordon.

EL FUTURO DEL FUTURO

Los fundadores europeos del género eran amateurs como Verne o Wells, y no dejaban de frecuentar otras temáticas. En Estados Unidos la ciencia ficción se profesionalizó y, al igual que el cine, creció hasta convertirse en una suerte de Hollywood. Una de las consecuencias fue que la política editorial comenzó a condicionar la creatividad.

Hasta mediados del siglo pasado, el formato típico de la ciencia ficción era el cuento y sólo se toleraba alguna novela corta. A partir de entonces, se emprendió la transición de la revista al libro, que comenzó por las antologías de cuentos y las primeras novelas largas. El éxito que obtuvo El Señor de los Anillos de Tolkien sedujo a los escritores del género, que se lanzaron a crear desmesurados ciclos novelescos -su modelo fue Duna (1965) de Frank Herbert- que les aseguraban la lealtad del lector por varios años. Otro impacto decisivo fue el de la tecnología de efectos especiales que, al convertirse en una suerte de prótesis para la imaginación, hizo que las novelas fueran pensadas como guiones. De este modo, el cine de ciencia ficción llegó a ser una suerte de parque temático virtual. De allí a los videojuegos había un paso pero ya la literatura había quedado atrás.

No faltan los agoreros que aseguran que, al estar todo inventado, la ciencia ficción se ha quedado sin trabajo. Un juicio tan lapidario no vale para la ciencia pero tampoco para la ficción. A pesar del ritmo de las innovaciones, sigue habiendo escritores de la variedad hard, aunque hoy entre ellos haya más informáticos que físicos. El género no ha dejado de frecuentar los temas de vanguardia, incluso con cierto grado de anticipación.

La penúltima renovación de la ciencia ficción se llamó ciberpunk, un nombre desafortunado del cual nadie quiso hacerse cargo. Hasta ese momento, el género no había hecho más que ampliar el radio de su imaginación, desde los planetas cercanos como Marte y Venus hasta los incontables mundos de la Galaxia. Con el ciberpunk la ciencia ficción parece haber optado por los mundos virtuales, donde todo es posible porque las leyes las pone el autor. La colonización del mundo virtual comenzó con Neuromante (1984) de William Gibson y las novelas de Neal Stephenson, a partir de Snow Crash (1992). En la mejor tradición del género, las nuevas ideas aparecieron en esas páginas antes de llegar al mercado. Tampoco desapareció la tradición apocalíptica, aunque el discurso se hizo menos admonitorio y más irónico.

Buena parte de la ciencia ficción actual se mueve dentro del arco de la tecnología de avanzada, que va de la ingeniería genética a la nanotecnología: la capacidad de modelar la vida y el poder de manipular la materia átomo por átomo. Tal como ocurría con la energía atómica en el siglo pasado, ambas ramas permiten imaginar tanto el apocalipsis como la utopía. Pueden espantarnos con la proliferación descontrolada de los robots moleculares como ilusionarnos con la posibilidad de derrotar la enfermedad, la vejez y la muerte.

En los nuevos escenarios, los héroes ya no son físicos o ingenieros sino hackers. Se mueven en el mundo virtual como los personajes de un videojuego, y viven en un futuro bastante sombrío donde las catástrofes ya no son nucleares sino ecológicas. Blood Music (1983), de Greg Bear, y Prey (2002), de Michael Crichton, relatan dos apocalipsis ambientales provocados por temibles fugas de nano-robots que, a la manera de una jalea gris (un término que ya adoptaron los técnicos), invaden campos y ciudades hasta acabar con nosotros.El protagonista de Snow Crash es un hacker que se mueve con soltura en el “multiverso”, un mundo ilusorio nacido de la conjunción de Internet con la realidad virtual. El mundo “real” que lo rodea es tan sórdido que allí la mafia cotiza en Bolsa y una de las profesiones más respetables es la del repartidor de pizzas. Todo eso dicho con ironía, en un relato donde abundan las parodias, las alusiones y los guiños.

Este tipo de textos apela cada vez más a la complicidad del lector adicto, lo cual es algo que parecería marcar una tendencia autorreferencial. Pero sería apresurado sacar conclusiones: tanto podríamos decir que el género se repliega sobre sí mismo como que ya ha acabado de crear su propio imaginario y da muestras de seguir vivo, más allá de la industria. Un buen ejemplo es la corriente llamada steampunk, que ya habían delineado Brian Aldiss y Christopher Priest. Los que la cultivan se dedican a parodiar de modo sutil y convincente los clásicos del siglo XIX, como Verne o Wells. Otros construyen ucronías, “interviniendo” la historia para desarrollar otros escenarios posibles. Tal es lo que ocurre en The Difference Engine (1999) de Gibson y Sterling, donde Babbage tuvo éxito y la revolución informática llegó un siglo antes.

Dejo para el final uno de los autores más curiosos y prometedores, el chino-estadounidense Ted Chiang, que hasta 2011 tan sólo había publicado una docena de cuentos, sin dejar de ganar todos los premios posibles y hasta dándose el lujo de rechazar alguno. El inclasificable Chiang escribe ciencia ficción sobre premisas míticas o jugando con una ciencia ya superada, y crea mundos bastante creíbles donde los ángeles provocan accidentes de tránsito o se cumplen esas teorías que fueron descartadas desde que apareció la genética. El cuento con el cual Chiang se dio a conocer se llama “La torre de Babilonia” y es un minucioso y convincente relato de la construcción de la torre de Babel. Pero en este caso la empresa llega a buen término, porque los sumerios alcanzan el cielo, que es una bóveda de roca calcárea, se abren paso a golpes de pico y la atraviesan, hasta internarse en el más allá.

Este ejercicio de ciencia ficción mesopotámica obliga al lector a olvidarse de todo lo que sabe y aceptar las premisas de una cosmovisión con seis mil años de antigüedad, por más que el escepticismo y la escritura realista sean los de hoy. Casos como éste ayudan a pensar que no todo se agota en conjeturar qué velocidad alcanzarán los autos en el futuro. Siempre quedan alternativas, cuando hay imaginación y, sobre todo, talento.

LA NACION