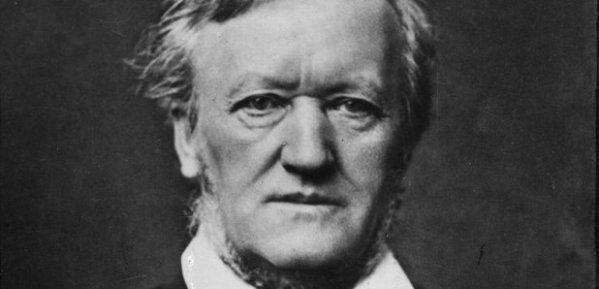

22 May Richard Wagner: luces y sombras de un genio

Por Pablo Kohan

Genial, abyecto, sobresaliente, racista, milagroso, megalómano, insigne, desleal, trascendente, codicioso. Y la lista de calificativos, con sus dos vertientes de contradicciones ostensibles e insalvables puede continuar ad infinitum. Al único compositor al cual se le pueden endilgar todos estos adjetivos es a Wagner y la razón del contraste está según se consideren sus extraordinarias capacidades musicales o sus, cuanto menos cuestionables, cualidades humanas. Se puede rebuscar con meticulosidad a lo largo y ancho de la historia y no se encontrará esta increíble mancomunidad de prodigios musicales y ruindades personales en una misma persona. Es tal su unicidad que un artículo en su homenaje al cumplirse hoy doscientos cuatro años de su nacimiento no pueda comenzar exclusivamente con los contundentes panegíricos, celebraciones y glorificaciones que su carrera musical largamente amerita, sino con esta suerte de aclaración previa, con una revelación de sus contrasentidos. Pero, habida cuenta de que su inmortalidad se asienta sólo por sus genialidades musicales, es con ellas desde donde arrancará esta crónica a la memoria de uno de los compositores más admirables de todos los tiempos.

Frecuentemente se lo define a Wagner como un ser humano excepcional que brilló como compositor, director de orquesta, pensador, ensayista, filósofo, teórico musical, poeta y dramaturgo. En la última edición del Grove Dictionary of Music and Musicians, sin lugar a dudas, la más completa fuente referencial del planeta, la visión es otra. Ahí se establece, clara y contundentemente, que Wagner fue un compositor. Y luego viene la ampliación: “Una de las figuras clave en la historia de la ópera, Wagner fue el mayor responsable en la transformación que sufrió el género en el siglo XIX. Su programa de reforma artística aceleró la tendencia hacia nuevas configuraciones compositivas. Fue una influencia esencial para un nuevo desarrollo orquestal, para una nueva estirpe de cantantes y de varios aspectos de la práctica teatral”.

Con buen tino y perfecta puntería, el Grove… le otorga a Wagner, apenas, un solo oficio, el de la composición. Y sólo después discurre hacia qué aspectos musicales y dramáticos extendió su influencia desde la composición. En ese primer párrafo de la gran biografía nada se dice de ninguno de sus otros costados, esos tan conflictivos.

A diferencia de otros grandes operistas, Rossini, Verdi, Puccini, por ejemplo, enormísimos exponentes del género, Wagner es el único que desde el teatro musical logró transformar el derrotero general de la música. Sus búsquedas en pos de un teatro musical de consistencia y sustentabilidad, distinto del de las óperas de su tiempo, que él consideraba superficiales y endebles cuando no deleznables, lo movieron a resignificar recursos idiomáticos, instrumentales y estéticos de compositores que él valoraba sobremanera -Berlioz, Chopin, Liszt e, increíblemente, Bellini- y que habrían de devenir en el establecimiento de un lenguaje musical personal y novedoso que habría de transformarse en una referencia decisiva para todos los creadores del siglo XIX.

Wagner abogó desde el comienzo de su historia por el establecimiento de una ópera alemana. En comparación con la riquísima historia del género en Italia y en Francia, la ópera en alemán se reducía a algunos singspiel de Mozart, al Fidelio de Beethoven y al Freischütz de Weber. Los operistas alemanes más notables inmediatamente anteriores a Wagner fueron Marschner y Lortzing, a años luz de sus contemporáneos Bellini, Donizetti o Meyerbeer. Sus primeros escarceos no se apartaron del nivel de estos dos compositores. Pero en los años 40, sobre un modelo formal característicamente italiano y los efluvios de la grand opéra francesa, Wagner empezó a asombrar: después de Rienzi , estrenada en 1842, en menos de una década compone y estrena tres óperas notables: El holandés errante , Tannhäuser y Lohengrin . Para alejarse de aquel molde de la ópera romántica italiana, aun cuando el lenguaje, la orquestación y las temáticas eran propios y germánicos, Wagner se tomó un respiro, publicó su formidable tratado Ópera y drama , en 1851, y estableció las bases teóricas de un nuevo teatro musical. El nuevo drama musical, ya no una simple ópera, tendría sus más asombrosas realizaciones en Tristán e Isolda y, por supuesto, en la tetralogía El anillo del n ibelungo, una empresa desmesurada que, con larguísimas interrupciones, lo ocupó a lo largo de tres décadas. El drama musical wagneriano se completó con otras dos extensísimas creaciones, Los maestros cantores de Nu renberg y Parsifal .

Obra maestra

En medio del camino, atravesado por peripecias, mudanzas, penurias u holguras económicas, conflictos e incesantes búsquedas personales, Wagner se casó, en segundas nupcias, con Cosima Liszt, la hija del compositor, y logró que Luis II de Baviera le financiara la construcción del teatro de Bayreuth, que fue construido sobre las ideas del mismo Wagner. La apertura tuvo lugar en 1876, con el estreno del ciclo completo de la tetralogía, es decir, El oro del Rin , La valquiria , Sigfrido y El ocaso de los dioses .

Si bien es imposible sintetizar los componentes musicales y teatrales que caracterizan el drama musical wagneriano, no puede dejar de mencionarse el establecimiento de una nueva concepción teatral, que implica una valoración de la continuidad dramática y de la unidad de música y poesía como un todo. Para concretar este objetivo, Wagner, que escribió sus propios libretos, estructuró sus óperas en amplísimos actos de escenas abiertas y les dio organicidad a través de un finísimo entramado de distintos tipos de patrones musicales, los célebres leitmotiv, y promovió una insuperable y complejísima textura de voces y orquesta que concluyeron por prescindir de las arias en favor de un canto más discursivo que estrictamente melódico. Sus temas de las mitologías germánica y nórdicas completan un cuadro de obras maestras de una sorprendente potencia musical y teatral.

Pero además Wagner fue un personaje controversial, una personalidad avasallante, un ser sumamente ambicioso, un ególatra cabal y un racista despreciable. Escribió más de diez mil cartas e innumerables opúsculos, ensayos, libros y tratados que, con una firmeza y una seguridad indoblegables, a pura polémica, versaban sobre temas tan diversos como la monarquía, la religión, el clima, los derechos de los animales, la política, las jerarquías raciales y culturales y el destino de Alemania. Y entre infinitas páginas se encuentra un abominable ensayo, El judaísmo en la música , en el que revela no sólo un antisemitismo visceral, sino que, taxativamente, eleva la propuesta del exterminio para acabar con lo que él consideraba la presencia nefasta del judaísmo en la cultura alemana.

Si bien Wagner falleció antes de que Hitler naciera, los terrenos que sembró fueron más que significativos para la instalación de un régimen oprobioso. Además, su descendencia adhirió fervorosamente al nazismo y hasta aportó ideología, sustento y música al régimen. De ahí que la trinidad Wagner-Bayreuth-Auschwitz no sea una entidad traída con fórceps sino una resultante natural de la cual Wagner podría alegar falta de responsabilidad directa, pero nunca inocencia.

En realidad, los escritos racistas de Wagner y sus actitudes detestables no son ni mejores ni peores que los de muchos otros seres humanos que han pasado sin mayores glorias por este mundo. La gran diferencia es que Wagner es eterno por sus maravillas musicales. Paradójicamente, son estos milagros, estos portentos sonoros los que sacan a esas abominaciones del silencio en el que deberían haber quedado sumidas. Y que, en definitiva, no son sino el otro costado de un genio que hoy, hace doscientos años, llegaba, en Leipzig, a la faz de la tierra.

LA NACION