17 Mar Thoreau viene al rescate

Por Héctor Guyot

Cuando creemos marchar decididos hacia un lugar en verdad nos dirigimos, sin saberlo, hacia el sitio opuesto. Volví a confirmar esto hace poco, cuando me entregaron uno de esos teléfonos móviles que hacen de todo. En la práctica, serviría para comunicarme más y mejor. En un plano simbólico, representaba mi llegada -tarde, lo admito- al futuro. Pronto advertí que estaba equivocado. Mi teléfono es un viaje, sin escalas, al pasado.

El primer viaje fue así. Caminaba por la ciudad cuando me calcé los auriculares y pulsé, casi por azar, sobre un viejo disco de Gordon Lightfoot (obviamente, mi nuevo amigo carga archivos de música). Sonó “Rainbow Trout”, una canción ingenua pero de encanto discreto, producto cabal del folk de los años 70. Buenos Aires se esfumó y me vi dentro de un Toyota azul, surcando una ruta flanqueada por praderas cubiertas de nieve. Aquello era Canadá, yo tenía veinte años menos y quien conducía era una amiga de Toronto que se iba a establecer en una provincia de hermoso nombre: Saskatchewan. Allá lejos y hace tiempo tenía otra vida. La había olvidado. Pero había pescado su banda sonora en el infinito mar de Internet y ahora, en la esquina de Alem y Corrientes, mi teléfono me devolvía aquellos días.

Después de ese viaje en el tiempo ensayé otros. Y así desperté a la paradoja: con la promesa de llevarnos al futuro, la revolución digital lo que ha hecho es traer al presente una inconmensurable porción de pasado. Un pasado que habíamos olvidado, como en mi caso, pero también, y sobre todo, un pasado que jamás habíamos soñado conocer, junto a otro que ni siquiera sabíamos que había existido.

No hace falta que lo explique: ¿quién no ha tenido oportunidad de ver en YouTube al músico que veneraba en su adolescencia? Una cosa lleva a la otra y de allí pasamos a músicos y grupos aledaños hasta exhumar, cual arqueólogos aficionados, una época y un mundo. Lo mismo pasa con los viejos discos. Hoy se bajan con un clic. En mi teléfono nuevo ordené la música en distintas carpetas: folk, jazz, clásico, brasileño?

Un día me demoré en hacer clic sobre un tema y en la vacilación sentí vértigo. Me asaltó un deseo insensato: quería escuchar todo a la vez. Cuando me decidí por algo, enseguida perdí interés. Pasé a otro tema y sucedió lo mismo. Cambié de disco, de músico, de género, pero no hubo caso. Me quité los auriculares, guardé el teléfono en el bolsillo y seguí caminando bajo el rumor sordo de motores y bocinas. Algo, un entusiasmo, una fascinación, un encanto, se había roto.

Cuando era chico, cerca de mi casa había un lugar que se llamaba Centro Cultural del Disco, un nombre ambicioso para una disquería de barrio a la que de vez en cuando llegaba un LP importado y fresco de alguno de los grupos que mis amigos y yo amábamos entonces: Yes, Genesis, Pink Floyd? Allí dejábamos nuestros ahorros y de ese disco, que pasaba de mano en mano, vivíamos todos durante varios meses. Recuerdo haber escuchado The Lamb Lies Down on Broadway una y otra vez. Y siempre descubríamos algo nuevo. Trato de recuperar esa vieja sensación pero no puedo.

En esos días accedíamos a la parte. Y esa parte era nuestro territorio, nuestra baldosa para experimentar el ancho mundo. Hoy las cosas se han invertido. Si antes llegábamos al todo por la parte, hoy tenemos el todo a nuestro alcance, aunque desmembrado en millones de partes que reclaman nuestra atención. Las queremos todas y allí vamos a los saltos. Tras el empacho, esas partes pierden el gusto y el valor. De allí a que el mundo nos aburra hay un solo paso. “Cuando todo se puede bajar, puede perderse el misterio de la historia”, advirtió el historiador inglés Tristam Hunt, en alusión a la Web.

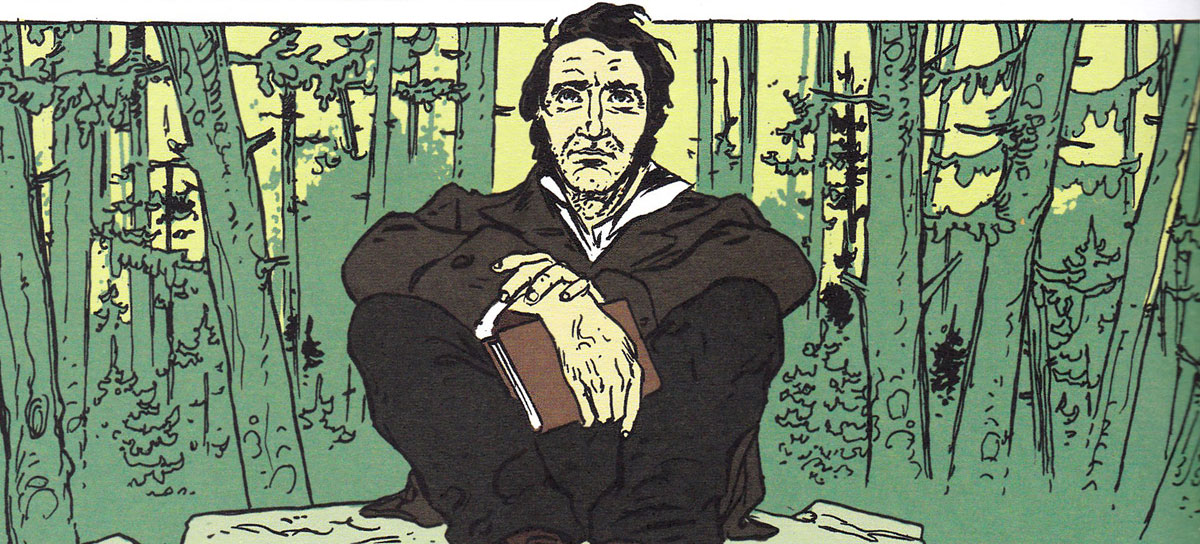

¿Cómo hacer, entonces, para preservar el misterio cuando todas las respuestas y los mundos posibles parecen estar a la distancia de un clic? Aquellos que por vicio generalista lo queremos todo a la vez quizá deberíamos equilibrar ese impulso con el ejemplo de Henry David Thoreau, que en julio de 1845 se internó en los bosques de Walden “para afrontar sólo los hechos esenciales de la vida”.

Más de 150 años atrás, Thoreau ha de haber sentido algo parecido a lo que sentimos nosotros hoy. Al fin y al cabo, su gesto fue una reacción romántica contra la aceleración de la vida y contra el proceso de masificación y despersonalización que trajo aparejada la Revolución Industrial, por entonces en pleno apogeo. Construyó una cabaña y pasó más de dos años en los bosques, pero no fue un ermitaño: “Tengo tres sillas en mi casa. Una para la soledad, dos para la amistad, tres para la sociedad”, escribió en Walden o la vida en los bosques , uno de los libros más reeditados en la historia literaria de Estados Unidos que, lejos de envejecer, se ha vuelto necesario en estos tiempos de cultura cibernética.

Ya nadie cree en utópicos regresos a la naturaleza. Sin embargo, Thoreau puede enseñarnos cosas muy concretas. En mi caso, por ejemplo, me ayudó a superar el problema que les contaba. Lo hizo con una frase que pronunció en su lecho de muerte. Cuando una tuberculosis hereditaria lo mantenía postrado en su cama, un amigo le preguntó si ya podía ver “la costa más lejana”. Thoreau, que algo había aprendido en los bosques, le respondió, pragmático y sabio: “Un mundo por vez”.

Un mundo por vez. Es una idea revolucionaria para estos tiempos. Yo empecé a aplicarla al menos en el ámbito de mi teléfono móvil. Desde hace unos días, en mis diarias caminatas sólo escucho folk inglés de los años 70. Claro que eso también tiene sus peligros. La compañía de Pentangle, Fairport Convention o Steeleye Span hacen de aquél un mundo tan rico y lleno de agradables sorpresas que uno corre el riesgo de no querer volver de allí nunca más.

LA NACION