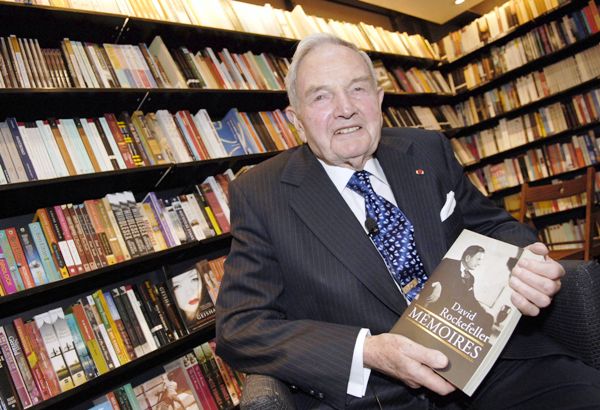

21 Mar David Rockefeller, símbolo de una generación de millonarios

El banquero y megamillonario David Rockefeller se despidió ayer de su intensa y polémica vida a los 101 años como cualquier hijo de vecino, mientras dormía serenamente en su residencia de Pocantico Hills, unas 20 millas al norte de Manhattan, en Nueva York. Fue ungido por muchos como símbolo de un capitalismo autoritario, un hombre sólo adiestrado para navegar las aguas del poder y el dinero, sin reparar demasiado en los costos y el impacto de sus movidas en vidas y países ajenos.

Quizá como una contradicción propia de su país y sus valores políticos que lo llevaron a ser una potencia planetaria en menos de dos centurias y media, el nieto de John David Rockefeller, fundador de una dinastía legendaria, imposible de desligar de la grandeza, los períodos oscuros y los cruciales desafíos de EE.UU. a lo largo del siglo XX, tuvo también una vida ligada al arte y la filantropía. Un modo de quedar en paz con su conciencia personal y el dilatado tiempo histórico que le tocó vivir.

El telón de una vida de leyenda llegó por una insuficiencia cardíaca que, a pesar de su capacidad destructiva en cualquier organismo, no pudo llevárselo antes. A tal punto que generó un mito que no consta en ninguno de sus registros biográficos: el de haber recibido seis trasplantes de corazón. Lo cierto es que murió como el multimillonario más longevo de la historia y acaso una sonrisa de revancha en la mueca del final: logró sobrevivir sin mayores rasguños a la mayoría de los contemporáneos que fueron sus rivales o adversarios en las lides de los negocios o en las comarcas más áridas de la política.

Nació en “cuna de oro”, el 12 de junio de 1915, en una residencia de centro de Manhattan, la más grande entonces de la ciudad, donde hoy se encuentra el Museo de Arte Moderno, reflejo de otra de sus pasiones, además del dinero y los negocios. Tanto que Abby, su madre, fue una de las confundadoras de este museo, hoy de los más visitados del mundo.

Nada lo define tanto como una escena de la infancia que el periodista David Brooks contó en The New York Times. De chico, siempre rodeado de un ejército de criados y mucamas, él y sus cinco hermanos iban a una escuela sobre la Quinta Avenida, en el corazón de la Gran Manzana, patinando despreocupados y felices, mientras una limousine los seguía a corta distancia por si se cansaban.

Desde esos días supo que tenía el mundo al alcance de la mano. Y un espejo donde mirarse y arroparse por si le hiciese falta alguna vez: el de su abuelo, John David primero, creador de la mítica petrolera Standard Oil, fundada en 1870, cuando EE.UU. dejaba atrás la sangrienta guerra civil del norte contra el sur y todavía debía invadirle tierras a los indios más indómitos. La compañía tardó lo que un suspiro en constituirse en una poderosa corporación con redes de negocios, influencias y poder que hicieron de la familia una de las más prósperas del planeta, como que la revista Forbes estimó la fortuna personal de su último miembro de lustre en 3.554 millones de dólares.

David Rockefeller nieto se desempeñó 35 años en el Chase Manhattan Bank (hoy JP Morgan Chase & Co), en el feudo de Wall Street, la cuna del capitalismo financiero, desde donde manejó con sagacidad y sin mayores escrúpulos intereses de su corporación.

Allí hizo negocios con tiranos y rindió tributo a los dictadores de los países ricos en petróleo, con tal de posicionar bien a 1 a entidad.

Supo atravesar con sólida coraza polémicas y acusaciones por sus influencias negativas en su país y, sobre todo, afuera de sus fronteras. Fue un hombre símbolo del establishment mundial, pero nunca hizo política en términos formales, como Nelson, su hermano mayor, quien fue gobernador de Nueva York y vice de Gerald Ford, un presidente de paso mediocre por la Casa Blanca. No le hizo falta. Le bastó con el apellido para manejar negocios y procesos políticos a su antojo.

Imposible entender la historia de este hombre y su dinastía si no es a la sombra de dos guerras mundiales, de la pesadilla de dictadores como Hitler y Stalin, los coletazos de la Guerra Fría, la amenaza nuclear y la insurgencia guerrillera de las últimas décadas del siglo XX.

Ya en 1954 fue uno de los fundadores de la enigmática sociedad Bilderberg, que reunió con aires de misteriosa logia a empresarios, políticos y académicos de Europa y EE.UU., antecedente de la Sociedad de las Américas (1965) y de la controvertida Trilateral Comission (1973), en asociación con Europa y Japón, todas con su sello y participación, demonizada en un planeta convulsionado por ideologías antagónicas como “un intento de dominación mundial”, que les apuntó a los países del “Tercer Mundo”.

En ese sentido, su vínculo con la Argentina estuvo impregnado por su férreo aval al golpe de 1976, que regó al país de sangre y muerte. Muchos le atribuyen haber sido la voz de Henri Kissinger, el hombre que bajó el pulgar a las sociedades civiles en Latinoamérica.

Vino luego al país en 1979 y en 1980 como apologista de la gestión de Martínez de Hoz. También visitó estas tierras en democracia, en tiempos de Alfonsín y Menem.

Y hasta Cristina Kirchner tuvo en Nueva York palabras elogiosas hacia el banquero. Un antecedente lejano muestra que la visita al país en 1969 de su hermano mayor, Nelson, como enviado de Nixon, derivó en el sincronizado ataque terrorista a 11 locales de la cadena Minimax, a la que se adjudicó vínculos con la familia.

Graduado en Harvard en Historia y Literatura inglesa, y en Chicago de Economista, leyó con avidez a economistas como von Hayek y Schumpeter, devotos del libre mercado y del capitalismo. Ese sistema de ideas le dio a la familia, a su modo y sin honrar ni compasiones ni cuestiones del puritanismo más ético, un lugar en la historia. En sus años finales el último de los Rockefeller notorios morigeró las posiciones extremas. Quizá porque había vivido lo suficiente como para aprender de sus errores.

CLARÍN