28 Jan Vanguardia y realismo. Alberto Laiseca y Andrés Rivera

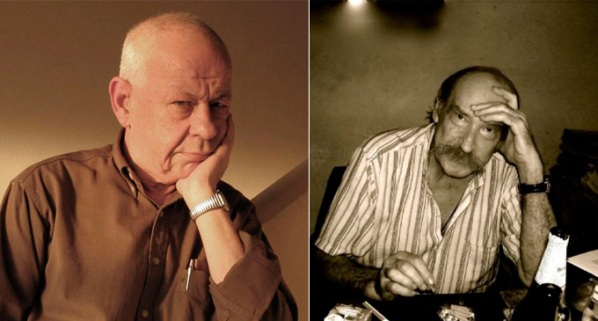

Pocas cosas parecen unir a Alberto Laiseca y Andrés Rivera, salvo que representaron voces originales y personales en la literatura argentina, y que la muerte les llegó recientemente, con un día de diferencia. Aquí, dos textos recrean las personalidades, obsesiones literarias y búsquedas estéticas y políticas de cada uno.

El mago de los campos creativos. Alberto Laiseca (1941-2016)

Por Juan Guinot

Caballito, tres menos cinco de la tarde de un viernes. Toco timbre en el último departamento de planta baja. Nadie contesta. Al fondo del pasillo, en un rectángulo de fulgor amarillo, se recorta una figura humana enorme que avanza a paso de elefante herido. No bien abre la puerta le pregunto si es Alberto Laiseca. “La próxima clase no toque timbre antes de hora porque estoy ocupado haciendo cosas. Por hoy, pase”, me suelta. Mientras camino el largo pasillo, reflexiono si estuve bien en pedirle disculpas por llegar cinco minutos antes. Entro al departamento. Hay una cama de dos plazas, paredes con estantes llenos de libros forrados con papel blanco y un escritorio desbordado de cosas. Laiseca abre una silla plegable y la calza entre el escritorio y la cama doble. “Vamos a esperar a que lleguen los demás”, me dice. Se sienta al otro lado del escritorio y se prende un cigarrillo. El humo se agolpa sobre mi nariz. No me gusta que fumen y mucho menos en un lugar cerrado. Miro la puerta que da al patiecito, está cerrada, reprimo mi idea de sugerirle abrirla porque veo a dos perrazos echados en medio del patio. Dos cigarrillos después, suena el timbre. Laiseca se levanta, sale al pasillo.  Me quedo mirando el escritorio: hay un cenicero cargado de colillas y cenizas, una taza tapada por un repasador, un papel doblado al medio con anotaciones como las de los puntos en el truco, una pila de papeles escritos a mano, columnas de libros que amenazan con derrumbarse, un globo terráqueo chiquito, paquetes de cigarrillos, una botella de cerveza, un lapicero. Levanto la vista. Sobre la pared que tengo enfrente (donde Laiseca apoya el respaldo del sillón) hay un cuadro con una foto de la plaza de Camilo Aldao y otro con una foto en blanco y negro de él, en la que te mira. Laiseca regresa, lo acompañan un chico y una chica. El chico trae una botella de cerveza. Laiseca entra en la cocina y reaparece con dos vasos, le da uno al pibe y el otro a la chica. Destapa la cerveza. “¿Escribiste?”, le pregunta a la piba. “No, no pude. Esa consigna que me dio no me engancha, ¿puede darme otra?”, dice ella. “Escriba sobre lo que le di, si le cuesta escribirla es porque va a crecer.” “Traje para leer”, salta el pibe. “¿Me entendiste?”, le pregunta Laiseca a la piba y la chica asiente con la cabeza. Laiseca saca el repasador que cubre la taza, la agarra. “Lea”, le dice al pibe. El chico termina el texto y se lo queda mirando a Laiseca. Leyó dos páginas que el pibe transforma en una especie de tubo de papel. “No sea haragán, escriba más”, le dice y me mira. “¿Entendió cómo es el taller? Les doy una consigna y escriben para el lado que quieran, nada de hipercrítica, acá es libre.” La colilla del cigarrillo se pierde entre los bigotes blancos y de puntas amarillas. Apoya el cigarrillo en el frágil equilibrio del cenicero, se ladea hacia la derecha del sillón, estira el brazo. “¡Salí de ahí, carajo!”, pega el reto y un gato blanco aparece, pasa entre mis piernas y salta arriba de la cama. Laiseca se reincorpora, trae una carpeta en la mano, la abre, pasa hojas, se detiene y se ríe. “¿Usted cree en los monstruos? Cuando yo era chico, creía que había un monstruo debajo de la cama. Dormía con el velador prendido porque no me animaba a estirar la mano para apagarlo, por miedo a que el monstruo salga y me la coma.” Pesca el cigarrillo con la punta de sus dedos amarillos. “A ustedes se las di, ¿no?”, les dice al chico y a la chica. “Sí, pero la podemos hacer de vuelta”, dice la chica. “No, usted ya sabe lo que tiene que escribir.” Laiseca cierra la carpeta, la tira debajo del escritorio, me mira. “Flaquito, escúcheme bien, para escribir sólo tengo un consejo: escribir mucho, leer mucho y vivir mucho. ¿Me entendió?” Digo un sí que me sale con tono de “sí, mi general”. Laiseca mira el escritorio, agarra los anteojos, se los pone. De una de las columnas de libros, saca uno de hojas amarillas que tiene los renglones subrayados. “Les voy a leer un cuento que voy a contar en la tele, se llama ?La caída de la casa Usher’, de Edgar Allan Poe.” Arranca y se frena. “Oyeron la música, cómo mete las comas al principio”, vuelve a leer el párrafo al pie de página y, entre cada palabra, suelta un silencio de guillotina.

Me quedo mirando el escritorio: hay un cenicero cargado de colillas y cenizas, una taza tapada por un repasador, un papel doblado al medio con anotaciones como las de los puntos en el truco, una pila de papeles escritos a mano, columnas de libros que amenazan con derrumbarse, un globo terráqueo chiquito, paquetes de cigarrillos, una botella de cerveza, un lapicero. Levanto la vista. Sobre la pared que tengo enfrente (donde Laiseca apoya el respaldo del sillón) hay un cuadro con una foto de la plaza de Camilo Aldao y otro con una foto en blanco y negro de él, en la que te mira. Laiseca regresa, lo acompañan un chico y una chica. El chico trae una botella de cerveza. Laiseca entra en la cocina y reaparece con dos vasos, le da uno al pibe y el otro a la chica. Destapa la cerveza. “¿Escribiste?”, le pregunta a la piba. “No, no pude. Esa consigna que me dio no me engancha, ¿puede darme otra?”, dice ella. “Escriba sobre lo que le di, si le cuesta escribirla es porque va a crecer.” “Traje para leer”, salta el pibe. “¿Me entendiste?”, le pregunta Laiseca a la piba y la chica asiente con la cabeza. Laiseca saca el repasador que cubre la taza, la agarra. “Lea”, le dice al pibe. El chico termina el texto y se lo queda mirando a Laiseca. Leyó dos páginas que el pibe transforma en una especie de tubo de papel. “No sea haragán, escriba más”, le dice y me mira. “¿Entendió cómo es el taller? Les doy una consigna y escriben para el lado que quieran, nada de hipercrítica, acá es libre.” La colilla del cigarrillo se pierde entre los bigotes blancos y de puntas amarillas. Apoya el cigarrillo en el frágil equilibrio del cenicero, se ladea hacia la derecha del sillón, estira el brazo. “¡Salí de ahí, carajo!”, pega el reto y un gato blanco aparece, pasa entre mis piernas y salta arriba de la cama. Laiseca se reincorpora, trae una carpeta en la mano, la abre, pasa hojas, se detiene y se ríe. “¿Usted cree en los monstruos? Cuando yo era chico, creía que había un monstruo debajo de la cama. Dormía con el velador prendido porque no me animaba a estirar la mano para apagarlo, por miedo a que el monstruo salga y me la coma.” Pesca el cigarrillo con la punta de sus dedos amarillos. “A ustedes se las di, ¿no?”, les dice al chico y a la chica. “Sí, pero la podemos hacer de vuelta”, dice la chica. “No, usted ya sabe lo que tiene que escribir.” Laiseca cierra la carpeta, la tira debajo del escritorio, me mira. “Flaquito, escúcheme bien, para escribir sólo tengo un consejo: escribir mucho, leer mucho y vivir mucho. ¿Me entendió?” Digo un sí que me sale con tono de “sí, mi general”. Laiseca mira el escritorio, agarra los anteojos, se los pone. De una de las columnas de libros, saca uno de hojas amarillas que tiene los renglones subrayados. “Les voy a leer un cuento que voy a contar en la tele, se llama ?La caída de la casa Usher’, de Edgar Allan Poe.” Arranca y se frena. “Oyeron la música, cómo mete las comas al principio”, vuelve a leer el párrafo al pie de página y, entre cada palabra, suelta un silencio de guillotina.

Las palabras mágicas en acción

Asistí al taller de Laiseca hasta mediados de 2012. Presencié varias primeras clases de algún tallerista y la escena era muy similar a la que me tocó a mí. Siempre pensé que era su rito de iniciación, que eso de “leer mucho, escribir mucho y vivir mucho” era parte de su invocación mágica para incluirte en el campo creativo que sólo él podía abrir.

La lectura era clave, le preocupaba que los chicos leyeran cada vez menos. Oírlo leer o contar alguna anécdota de un escritor era suficiente para ir, no bien salía del taller, a los puestos del Parque Centenario para dar con Edgar Allan Poe, Joseph Conrad, Herbert Read, Isaac Asimov, Emilio Salgari, Arthur Clarke, Mika Waltari, Rider Haggard, J. G. Ballard, Ray Bradbury, George Orwell, Horacio Quiroga, Manuel Mujica Lainez, Bioy Casares. Por Laiseca leí los tres tomos de Las mil y una noches, las revistas Más Allá y algunos tratados de guerra, magia y astrología. Uno de los libros más difíciles de encontrar, recuerdo, fue Invitación a la masacre, de Marcelo Fox (de quien nos contó anécdotas desopilantes).

La producción literaria era una marca del taller. Lo de escribir mucho se facturaba en hojas y hojas, un relato o un capítulo de novela por semana era una marca regular de los asistentes al taller. En la cantidad, el discípulo se encontraba con su registro narrativo, a su tiempo, sin ser víctima de la matriz de un maestro.

Laiseca vivió mucho, era un tipo con mucha calle. Cuando lo conocí, sus incursiones en el mundo ordinario eran a cuentagotas: lecturas, festivales, clases en el Centro Cultural Rojas, filmaciones. Una de las salidas que me tocó compartir con él fue ir a Camilo Aldao (Córdoba), su pueblo de la infancia. Fuimos en mi auto y aquello se convirtió en una especie de road movie campestre con atmósfera del túnel del tiempo.

“Todos somos una pirámide”, me dijo un día Laiseca y me lo quedé mirando mientras le daba una pidada al cigarrillo. “Mi problema es que tengo poca base, no se olvide de eso, hágase una buena base.” Disentí sobre eso con el maestro, pero no se lo dije. Creí que era un ser humano de base enorme: obra, conocimiento amplio, experiencias, discípulos, gente que lo quería y lectores fieles.

Pienso que Laiseca es una pirámide tan grande que, aventuro a predecir, cuando el primer telescopio alienígena haga foco en la tierra, será lo primero que vea.

Un cronista de las derrotas argentinas. Andrés Rivera (1928-2016)

Por José María Brindisi

En un reportaje publicado en la revista Los Inrockuptibles, hacia el declive de la década del 90, la periodista pretendía derribar de un solo golpe la característica barrera que el escritor -nacido como Marcos Ribak en 1928- anteponía en esos casos, o que más bien plantaba delante de casi todo interlocutor, con una pregunta que por aquellos años podía resultar algo inquietante o parecer descontextualizada, al menos para alguien que había hecho del diálogo con la realidad una razón de vida: ¿por qué estaba siempre, Andrés Rivera, tan enojado? La pregunta suicida logró, de todos modos, su cometido; la conversación transcurrió no sólo con naturalidad sino también con una lucidez y una profundidad -en el intercambio- infrecuentes. Pero lo cierto es que el gesto de Rivera, su sempiterno enojo, no cedió ni un milímetro.

Razones no le faltaban, hay que decir, en un país que una vez más se estaba derrumbando. Y esas razones podrían sintetizarse en el rasgo oximorónico de su título más emblemático: La revolución es un sueño eterno. El mismo Rivera llamaba la atención, en aquel 2010 del Bicentenario en el que la literatura argentina era la estrella de la Feria de Frankfurt, evitando hacerse presente porque esa suerte de viaje de egresados representaba para él una cuota de exhibicionismo inútil. No había discusión en la literatura argentina actual, decía, y aquél era el momento de recordar con urgencia que la de Mayo había sido una revolución incompleta, una revolución que en buena medida estaba pendiente.

Aquella novela -La revolución es un sueño eterno-, en la que Juan José Castelli cuenta por escrito su propia versión de la Historia, situó definitivamente a Rivera en un mapa que hasta entonces sólo lo había incluido en algún aliento enumerativo, a pesar del Segundo Premio Municipal que obtuvo en 1985 por En esta dulce tierra. Castelli es el orador de la Revolución de Mayo, al que una paradoja brutal deja sin voz a través de un cáncer de garganta; más allá de la empatía, e incluso la admiración que Rivera siente por él, la figura de ese hombre que renuncia a todo por la patria y que termina sin nada, ni siquiera esa lengua que le ha permitido convertirse en alguien notable, se materializa con toda lógica para el escritor en un símbolo de nuestro derrotero, o para decirlo sin eufemismos: de nuestra derrota. La novela se publica en 1987, con una tirada de mil ejemplares que el Grupo Editor Latinoamericano distribuye y agota en un lapso relativamente corto. Poco se habla de ella, sin embargo, hasta cinco años más tarde, cuando le otorgan el Premio Nacional y los medios empiezan a tomar en serio, pasados largamente ya sus sesenta años, a un escritor fundamental.

El interés de Rivera por aquella instancia bisagra de la historia argentina había sido producto de una causalidad, de las preocupaciones sociales y políticas que había heredado y luego encarnado, desde muy joven, afiliándose con apenas dieciocho años al Partido Comunista. Para entonces trabajaba como obrero textil, en el turno noche, porque a esa hora no había capataz y podía dedicarse a leer.

Rivera siempre aceptó el mote de “escritor político”, aun consciente de que esa perspectiva podía en ocasiones limitar la mirada de los otros respecto de su obra. “La ideología trabaja siempre sobre mí”, decía sin un dejo de vacilación, pese a que en sus primeros libros esa presión lo había llevado con frecuencia -según su propio juicio- por carriles equivocados. Esa escritura política supo manifestarse, en particular a partir del retorno de la democracia y luego de un silencio editorial de una década, en dos vertientes claramente diferenciadas: por un lado, los libros que hacen pie en lo histórico -Ese manco Paz, El amigo de Baudelaire, El profundo sur- y que encuentran, a posteriori de La revolución?, su cima en El farmer, la novela que dedicó a narrar los últimos días de Rosas, otra vez en primera persona (“la elegí para no juzgar, para tratar de comprender”); por otro, una literatura social, de sesgo autobiográfico, en la que muchas veces el nombre de Arturo Reedson le permite poner el cuerpo con ferocidad, narrar desde una cercanía que como impostación hubiese resultado grotesca (Nada que perder, Punto final, Esto por ahora).

Pasiones literarias

La rigurosidad de su visión política, con todo, solía volverse más comprensiva -y a veces compasiva- cuando se enredaba con sus pasiones literarias. A Borges, al Borges reaccionario y débil, le perdonaba casi todo; había llegado a él tarde, por prejuicio y por fidelidad al Partido, que lo había demonizado. Luego comprendió que de alguien que escribía “la unánime noche” -como señala en el libro de conversaciones con Lilia Lardone y María Teresa Andruetto que De la Flor publicó en 2011- tenía todo para aprender, y cincuenta años más tarde seguía leyéndolo y aprendiendo. Le perdonaba a Onetti sus tibiezas, o sus cobardías. Pasaba por alto las bravuconadas y las mezquindades de Hemingway, el escritor al que más amaba -o del que se sentía más influido- junto con su antítesis perfecta, Faulkner. A este último lo juzgaba con el mismo tinte esmerilado con que Marx y Engels observaban a Balzac (“un monárquico que escribía como republicano”): aunque lo sabía capaz de empuñar un arma para defender al Sur retrógrado, su literatura transpiraba más humanidad que la de ninguno.

Cordobés adoptivo, crítico implacable del peronismo -al que le achacaba un sinnúmero de oportunidades perdidas-, Rivera edificó un estilo que hace un culto de la síncopa, a la manera de Saer pero sin su adicción por la minucia y mucho menos amable o más furioso; como si el relato se revisara a sí mismo constantemente, o como si le costara establecerse en la realidad (y ahí está otra de sus desavenencias para con el discurso algo cínico de Perón: no hay que confundir jamás, dice Rivera, lo real con la verdad). Esa combinación de intensidad y concisión podría pensarse como un entrecruzamiento idealmente equilibrado entre aquellos dos norteamericanos -Faulkner y Hemingway- que durante toda la vida le sirvieron de norte.

Una vida que culminó a los ochenta y ocho años, cuando llevaba ya un tiempo dedicándose sólo a leer porque con la escritura había tenido suficiente. Nadie que lo haya leído olvidará, qué duda cabe, los martillazos insistentes de su prosa, la recapitulación constante. Como un llamado de la conciencia que no nos permite, ni debe permitirnos, dormir en paz.

LA NACION