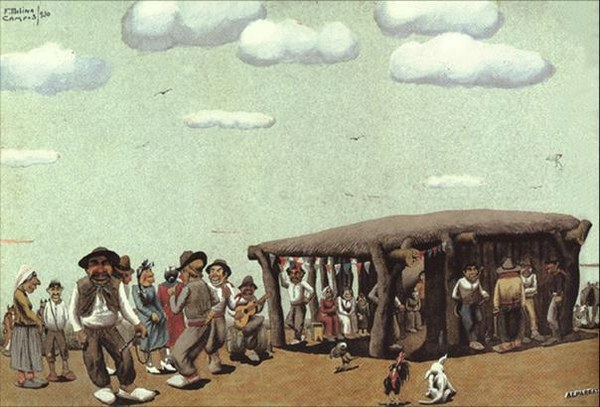

09 Jan El velorio del angelito

Por Roque Sanguinetti

Alfred Ebelot era un ingeniero francés a quien Adolfo Alsina incorporó en 1875 al ejército para la construcción de su famosa “zanja” contra los malones, que iba desde Bahía Blanca hasta el sur de Córdoba. Ebelot, que había estudiado en París y que también era hombre de letras, aprendió bien el castellano y dejó vivas anécdotas de aquella frontera del desierto.

En un relato contenido en su libro La Pampa, cuenta que una noche tormentosa cerca del Azul llegó con un asistente a una fonda, cuando se presentó el dueño y lo invitó a pasar a donde estaban velando a un hijito suyo de cuatro años.

Bajo la lluvia cruzaron el patio hacia las casas, donde se oían rumores de cantos y guitarra. Entraron en una habitación grande iluminada por candiles de grasa, entre un humo denso y un pesado olor a sebo y cigarros. Y en el fondo, sobre cajones de ginebra colocados como pedestal arriba de una mesa se encontraba el cadáver de un niño, sentado en una sillita y vestido con sus ropitas mejores. “Fijos los ojos, caídos los brazos, colgando las piernas, horroroso y enternecedor”, relata el azorado francés.

Era la segunda noche de exhibición del cadáver y Ebelot no sabe si fue imaginación suya o las carnes reblandecidas contribuían en los olores espesos que flotaban en el aire. Abajo, junto al pavoroso muerto, estaba un gaucho cobrizo y de pelo blanco con una guitarra sobre las piernas, que al ver entrar a Ebelot había interrumpido su música y los demás concurrentes un baile. Entre el humo veía a las parejas unidas estrechamente, y los mozos encendidos por la bebida hablaban de cerca a las muchachas que se reían a carcajadas. Algunos viejos fumaban en los rincones.

En el lado opuesto al del gaucho estaba sentada la madre, con la mirada perdida. Algunos se le acercaban y le decían: “El angelito está en el cielo”, y Ebelot le dio la mano, pero confiesa que no se animó a decirle nada.

El baile seguía, y al pasar frente al muertito, mientras meneaban las caderas, algunas de las bailarinas se persignaban rápidamente y después largaban más risas, correspondiendo a alguna picardía subida de tono o a algún jugueteo de manos de sus compañeros. Y recuerda que los truenos se oían sobre el murmullo de las voces, la guitarra y los pies que golpeaban el suelo.

Dice Ebelot que después le tocó presenciar otros velorios camperos, pero que aquel del angelito en la noche lluviosa, el primero que contempló, quedó grabado en su memoria con una fuerte nota de melancolía.

Por extraño que ahora parezca, agrega que eran tan escasas las diversiones en esos desiertos, que a veces cuando moría un niño algunos pulperos alquilaban los pequeños cadáveres para exponerlos y organizar sesiones de baile y bebida, y la gente acudía de todas partes durante varias noches. Hasta que el angelito, al que de día se guardaba en algún lugar fresco, se convertía en un objeto insoportable.

Terminados sus trabajos, Ebelot regresó a Francia, donde murió octogenario. Y uno lo puede imaginar relatando en alguna noche también lluviosa aquella densa escena mortuoria en una llanura bárbara e infinita.

LA NACION