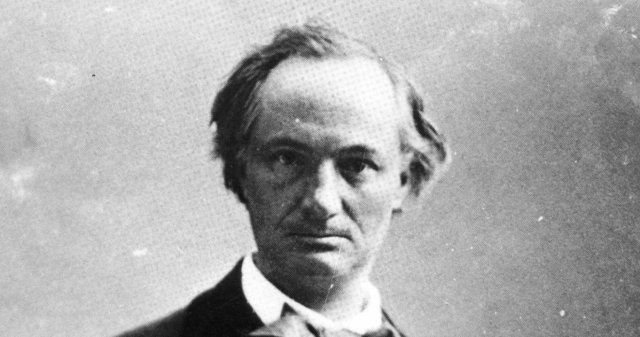

04 Sep La invitación al viaje de Baudelaire

Por Antonio Muñoz Molina

Baudelaire es un fervor que se adquiere de joven y no se pierde ya nunca. Su lectura está asociada para mí al despertar definitivo de la vocación. La vocación de escribir, desde luego, pero sobre todo la de observar apasionadamente el espectáculo de la vida diaria, de encontrar las máximas posibilidades de la belleza en las caminatas por la ciudad y en todos los regalos que se ofrecen mezclados a los cinco sentidos. El despertar verdadero de la vocación es el de la mirada y el oído, y el hallazgo de un tono de voz que se corresponda justamente con aquello que uno siente que tiene que celebrar y contar. Al llamar a sus breves textos narrativos y reflexivos “poemas en prosa”, Baudelaire estaba rompiendo por primera vez el dique expresivo no entre el verso y la prosa, sino entre el lenguaje de la poesía y el de la narración, fundiendo el uno con el otro en una escritura incandescente que reunía las capacidades más poderosas de los dos: la precisión del documento y la resonancia misteriosa de las palabras del idioma; la crónica y el vaticinio, la crítica social y el arrebato visionario.

Baudelaire lanza como una consigna subversiva su apelación a la ebriedad, Enivrez-vous!, pero de todas las ebriedades que exalta la más indudable y la más duradera es la ebriedad misma de la literatura. Leer en voz baja cualquier poema de Las flores del mal tiene un efecto físico e intelectual inmediato, como la llegada a la sangre y de ahí al cerebro de un principio activo de lucidez y ensoñación simultáneas. Pero no es menos poderoso el influjo de sus escritos de crítica de arte o sus ensayos sobre la música. Baudelaire enseña a escuchar y enseña a mirar. Escuchando a Wagner después de leer las páginas que él le dedica, nuestros oídos se dilatan igual que nuestra capacidad de atención. Baudelaire mira con avidez de descubridor la pintura moderna, la fotografía, las ilustraciones de las revistas, pero esa mirada abarca en el mismo vuelo la observación de la vida de la que todo ese arte está naciendo y la admiración por los mejores maestros del pasado que forman su genealogía. Antes que Rimbaud, Baudelaire ya había dictaminado que es preciso ser absolutamente moderno, pero su modernidad nunca incluyó la amnesia, y menos aún la superstición alelada del puro presente. Sus poemas son tan subversivos que algunos de ellos siguieron proscritos en Francia hasta 1949, y su dicción es de una radicalidad que todavía estremece, pero la métrica, la rima y el ritmo son en gran medida los del gran clasicismo francés, los alejandrinos suntuosos que nos recuerdan muchas veces el fluir de los largos monólogos de Racine.

En este verano errante no deja de acompañarme Baudelaire. Se me quedó en un guardamuebles el volumen de la obra completa de Seuil, que lleva treinta y tantos años conmigo, pero en el equipaje ligero de mi itinerancia llevo ediciones manejables: Mi corazón al desnudo en la edición bilingüe de Antonio Martínez Sarrión; Las flores del mal en la de Jacinto Luis Guereña; El spleen de París y Les paradis artificiels en tomos livianos y flexibles de Le Livre de Poche. Quizás el idioma de la literatura moderna, no sólo en las lenguas romances, lo fundan al mismo tiempo Baudelaire y Flaubert, igual que Manet, conocido de los dos, funda el de la pintura.

Me acuerdo del modo en que mi propio lenguaje de aprendiz de escritor nació de Baudelaire. Me acuerdo más porque sucedió en verano y ahora es verano. Cuando digo lenguaje me refiero también a una actitud ante el mundo, el hallazgo no ya de una voluntad abstracta de escribir, sino de un objetivo, un imán, un mundo que incitaran la escritura y se revelaran a través de ella.

Era el primer verano de mi vida de adulto, porque era el primero en que tenía un trabajo y un sueldo. No eran gran cosa ni el uno ni el otro, y su precariedad me mantenía en un equilibrio inestable, pero también me concedían por primera vez una vida más o menos autónoma, tardes de indolencia, un alojamiento compartido, una mesa de trabajo junto a una ventana, algo de dinero para comprar libros. También me había comprado a plazos un radiocasete y escuchaba copias de discos de mis amigos -aquel verano, sobre todo, Charles Mingus y Monteverdi-. Leía sin pausa El spleen de París, Los paraísos artificiales, las Confesiones de un inglés comedor de opio, de Thomas de Quincey. Walter Benjamin, el gran heredero de toda esa literatura, dice que el París de Baudelaire no es un retrato, sino una profecía, porque la ciudad de sus poemas y sus crónicas de periódico sólo existió del todo después de su muerte. Es probable que el París de Baudelaire, como el Londres de De Quincey o el de El hombre de la multitud, de Poe, fueran en gran medida imaginarios. Pero a mí me hicieron ver de golpe la ciudad donde vivía entonces, Granada, como no la había visto nunca antes, real y fabulosa, con ese resplandor que sólo poseen las cosas y los momentos que uno tiene ante los ojos; no como el escenario de posibles historias inventadas, sino como la materia misma de la contemplación y de la literatura.

Las cosas suceden un día preciso, una sola vez. Llevaba en un bolsillo un sobre con el sueldo del mes. El dinero en efectivo tenía una materialidad confortadora. Había pasado la mañana tranquilamente en la oficina sin jefes y casi sin público, en la placidez de agosto. Había comido en un restaurante casero y barato. Crucé la Gran Vía y bajé por el Zacatín, umbrío y fresco en un día de no mucho calor. Tenía la cabeza llena de las peregrinaciones exasperadas de De Quincey por Oxford Street, “madrastra de corazón de piedra”, y de las de Baudelaire por París, con sus éxtasis de bellezas pasajeras, de ruido urbano, de lámparas de gas. Desemboqué en la plaza de Bib-Rambla como si de repente acabara de llegar a una ciudad portuaria y desconocida, a un zoco deslumbrante en alguna capital en la Ruta de la Seda. La misma plaza por la que había cruzado tantas veces me enardecía con la multiplicación de su belleza. Los tilos enormes invadidos de pájaros, los puestos de flores, el sonido del agua en la fuente central, el clamor de las voces mezclado al de los pájaros y al del agua, las mujeres jóvenes que aquel verano volvían a llevar minifaldas, el brillo de la pulpa de los higos chumbos que las gitanas vendedoras sumergían en cubos de agua fresca antes de pelarlos y abrirlos, la valla publicitaria con un cartel muy grande y a todo color de cigarrillos Winston, en el que estaba dibujada Rita Hayworth con su vestido negro de Gilda.

La invitación al viaje de Baudelaire se cumplía gratuitamente para mí en la ciudad donde vivía, a unos pasos de la oficina en la que trabajaba. Ahora tenía que seguir leyendo y mirando y tanteando borradores para encontrar una prosa que se correspondiera con mi descubrimiento.

LA NACION