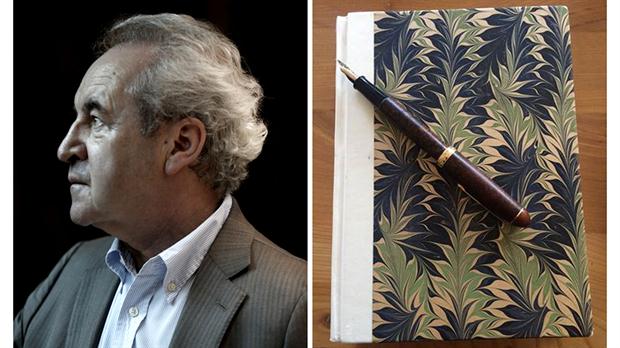

11 Jun John Banville: “La novela ofrece un mundo de ficción más verdadero que el mundo tangible”

Por Débora Vázquez

Es uno de los prosistas más celebrados en lengua inglesa, nació en Irlanda y se considera a sí mismo un novelista europeo. Escribe policiales bajo el alias de Benjamin Black, aunque nadie ignora quién se oculta bajo ese seudónimo, y por supuesto publica novelas que firma con su nombre y apellido: John Banville (Wexford, 1945). En otra vida intentó ser pintor, fue empleado de Aer Lingus y editor del suplemento literario del Irish Times. Hoy se dedica exclusivamente a la literatura, o lisa y llanamente, como él preferiría decirlo para no pecar de solemne, a escribir bien.

Escribir bien como Benjamin Black es evidentemente más complejo que redactar con gracia un manual de uso -el propio Banville reveló en alguna oportunidad que el instructivo de su primer lavavajillas estaba tan bien escrito que lo leyó con fruición de punta a punta-, pero esto al autor de Eclipse no le parece un gran desafío. Lo que realmente le quita el sueño al irlandés es escribir como John Banville, el artista, el que pretende alcanzar con su prosa la perfección del estilo, la intensidad de la poesía, por más que sepa de antemano que en el arte -como lo había presagiado Beckett, uno de sus autores favoritos- sólo se puede aspirar a fracasar mejor.

Queda claro que el argumento es para Banville apenas una excusa para que la voz, la característica voz en primera persona de los hombres maduros, desencantados -y muchos de ellos artistas- que habitan sus páginas, dé rienda suelta a su retórica -esa retórica un tanto ampulosa que provoca instintivamente cierta desconfianza en el lector- para invocar fantasmas en casonas semiabandonadas que funcionan como cajas de resonancia. El poder de observación puede pasar de lo domésticamente preciso -“una pareja nunca parece tan casada como cuando la contemplas hablando en voz baja desde el asiento trasero de un coche”- a una crueldad salvaje, sobredimensionada, como vista a través de una lupa que se complace en apuntar a las personas para ampliar sus imperfecciones.

En La guitarra azul, su última novela -que lanza Alfaguara en la Argentina en mayo-, el portador de esa lupa se llama Oliver Orme, un pintor que perdió la inspiración y no puede seguir pintando. Lo único que le queda es robar, porque roba aproximadamente desde la edad en que comenzó a pintar,y no lo hace por necesidad, o porque lo que sustrae le guste particularmente, sino más bien por el perverso placer de despojar al otro -el dueño-de algo de valor, y acaso también para que algún día lo descubran. Y lo descubren.

Pero éste no es el final de la historia, sino el principio de la confesión de un hombre desesperado que no encuentra sosiego después de haberle birlado la mujer a su mejor amigo. Mirar hacia el cielo gris y estudiar la forma caprichosa de las nubes es la única manera que tiene Orme de escaparse, aunque sea por unos segundos, de la irremediable fatalidad de ser él mismo.

No es la primera vez que elige ocultarse tras la máscara de un pintor. Antes de Oliver Orme (or me) hubo también un paisajista llamado Jean Vaublin, suerte de anagrama de John Banville. ¿A qué se debe esta predilección?

Siempre me gustó la pintura y en mi adolescencia traté, sin éxito, de enseñarme a pintar. Ese fracaso me enseñó muchas cosas, pero sobre todo aprendí a mirar el mundo con ojos de pintor. La novela, o al menos el tipo de novela que escribo, no pretende documentar el mundo como si se tratara de una reproducción, como en una fotografía, por ejemplo, sino de crear la ilusión de un mundo paralelo que conviva con el real.

¿Y cuáles son las diferencias entre ese mundo paralelo y el real?

Comparada con la realidad, la novela no es nada. Por lo tanto, todo lo que tenemos es la confusión y la incoherencia de la realidad cotidiana que antes que vivir padecemos, en el sentido bergsoniano de la palabra. La novela, en cambio, es un objeto acabado, pulido, con un principio, un medio y un fin -incluso el Finnegans Wake tiene una forma- y por lo tanto lo que ofrece es un simulacro de la realidad muy manipulado, artificial y, no obstante, real. Se trata de un proceso misterioso a través del cual el artista, mediante la fuerza de la imaginación, forja un mundo de ficción verdadero en un sentido profundo, tal vez incluso más verdadero que el mundo tangible.

¿De qué manera relaciona directamente todo esto con el arte de la pintura?

Para mí, el arte de la pintura es una analogía útil, ya que es el arte de la presentación, y en mis novelas lo que busco es presentar los objetos, más que discurrir sobre ellos. Es decir, mis libros no tratan sobre la cosa, sino que son la cosa, o, al menos, ésa es mi intención, mi ambición. Si todas mis novelas se publicaran algún día en un único volumen, ese libro llevaría como título El libro de las pruebas.

¿Considera que la mente del artista y la del criminal tienen algo en común?

No sé mucho sobre la mente criminal, más allá de lo pueda imaginar acerca de cómo podría funcionar una mente de ese tipo. Los artistas indudablemente somos espías, y en cierto punto ladrones -lo que vemos nos lo quedamos- pero ante todo el artista es un caníbal, que devora a su propia especie. Un novelista verdaderamente comprometido sería capaz de entregar a sus hijos a cambio de una frase que valga la pena. Exagero, por supuesto, pero no demasiado.

La retórica de Orme se vuelve tan pomposa cuando intenta disculparse que uno se pregunta si cabe en él lugar para la culpa.

Usted entenderá que Oliver es un narrador muy poco fiable. Se trata de un hombre en problemas, y todos los hombres en problemas no sólo exageran sus faltas o delitos, sino también el sentimiento de culpa por aquello que hayan cometido. Además Oliver se encuentra en una situación terrible para un artista, porque ya no es capaz de seguir pintando. Y como es sabido, el artista fallido o frustrado es extremadamente peligroso: Hitler, Mao y Stalin fueron todos artistas fallidos. No sé por qué dice que Oliver es pomposo. Creo que nadie podría burlarse tan salvajemente de sí mismo como lo hace él en este libro. Una de las cosas que lo sostienen es la concreción y la exhibición de su propio absurdo.

Desde la primera línea, se percibe que la voz del narrador no le habla a un lector en particular. Es una voz que se dirige a un público, como si proviniera de un escenario invisible. ¿Nunca pensó en adaptar sus libros para el teatro?

Casualmente El libro de las pruebas fue adaptado con cierto éxito como un monólogo para el teatro. Y sí, por supuesto, Oliver es, al igual que todos los irlandeses, un orador nato, y todas sus declaraciones se dirigen a una multiplicidad de oyentes: él, su esposa, su amante, su amigo, el mundo, nosotros? Como ya no puede pintar, se termina convirtiendo en un performer.

La voz que narra se siente observada por sí misma. Hay en ella un continuo desdoblamiento. ¿Podría esto de algún modo volverlo a usted un representante de la ficticia “escuela cerebralista”, tal como un crítico clasifica a Oliver Orme?

La “escuela cerebralista” es, por supuesto, una broma que apunta tanto contra Oliver como contra sus críticos. (Todo el mundo adora las etiquetas, ya que hacen que las cosas sean mucho más fáciles de asir.) Que yo sepa no pertenezco a ninguna escuela, y Dios no lo permita.

¿Considera como Orme que la mente es un círculo cerrado en el que por más que uno intente escapar siempre se termina encontrando consigo mismo? ¿Escribe para escaparse o para encontrarse?

No tengo idea de por qué escribo, aunque de un modo general podría decir que lo hago porque me siento incapaz de darle algún sentido al mundo, hasta que lo filtro a través del tamiz de las palabras. Ciertamente no tengo la ilusión de que el arte sea una forma de expresión de uno mismo; por el contrario, considero que, paradójicamente, en lo único que el arte afecta al artista de una manera personal es en su proceso de despersonalización, o al menos el intento de escapar de la propia personalidad, del “pertenecerse”, por decirlo de algún modo.

¿Cómo definiría la voz de Orme? ¿No le resulta por momentos un tanto impasible?

La voz en mis novelas -una voz que hace muchas décadas que viene siendo la misma en un libro tras otro- trata de pulsar todos los niveles del instrumento lingüístico, utilizando todos los pedales del órgano y todos los teclados disponibles. De hecho, nunca diría que la voz de mi protagonista es “impasible”, porque para mí palpita apasionadamente de un modo casi vergonzoso.

¿La impiedad -o esa falta de empatía que tan bien traduce en su humor- es para usted una forma de sinceridad o un escudo contra lo cursi? ¿Es acaso lo cursi aquello que más teme en literatura?

¿Cuando dice “cursi” se refiere a sentimentalismo? Si es así, mi respuesta es contundente: el sentimentalismo es la muerte del arte, y si el artista se deja tentar por él, fracasará. Debo añadir que si mi novela carece de empatía, esto también es un gran fracaso: la empatía es el alma del arte. Pero tal vez se refiera a que Oliver no es un personaje empático, por su falta de calidez, entre otras cosas. Sin embargo, al leer la última página o dos, cuando él está recordando el gesto de buenas noches que su padre tenía con él, ¿no siente allí ningún calor o empatía?

Por supuesto que sí, pero se trata de una excepción. En cambio, la tensión entre escapar y volver a la infancia es una constante. ¿Podría decirse que ese movimiento pendular es lo que mantiene a la novela en equilibrio?

Baudelaire dice que el genio -con g minúscula- consiste en la capacidad de recuperar la infancia a voluntad. Traducida del inglés la cita es: “El genio no es otra cosa que la infancia formulada con nitidez”. Creo que ésta es una observación muy acertada. A veces me parece que el único material con el que cuenta el artista es la infancia, y ese luminoso pasado, producto de la imaginación, que representa la infancia; y que todo arte es un anhelo de ese mundo perdido de la infancia, que huele a leche y a estiércol en idéntica proporción.

¿Se atrevería a afirmar como su protagonista: “Nunca aspiré a la originalidad”?

Cuando Orme utiliza este término -de manera peyorativa- está pensando en la obsesión por la vanguardia, como la concebía Ezra Pound cuando exhortaba: “Hazlo nuevo”. ¿Qué es lo tan maravilloso de lo nuevo? La verdadera fuerza del arte reside en su dependencia y su constante renovación de la tradición, tal como bien lo sabía el amigo de Pound, T. S. Eliot. Estoy más bien de acuerdo con W. H. Auden cuando dice: “Todo cambia, excepto la vanguardia”.

Para terminar, ¿qué opina de la teoría del “artista como boa constrictor” que sostiene Oliver Orme?

Como dijo Rilke a lo largo de casi toda su vida creativa, el programa del mundo es hacerse invisible en nosotros. Entiendo por esto que los artistas tratan de absorber el mundo dentro de ellos y de re-presentarlo como algo nuevo y a la vez lo mismo, familiar y extraño, conocido y, no obstante, desconocido. La humilde tarea del arte consiste en mostrarnos lo extraordinario que es lo ordinario.

LA NACION