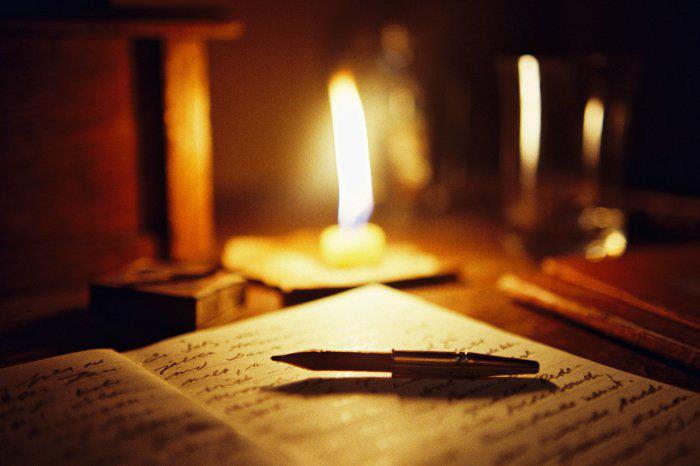

29 Feb Manuscrito a la luz de la vela

Por Pedro B. Rey

Escribo. Escribo que escribo. Suena redundante, casi un pleonasmo, como decir “lo vi con mis propios ojos”, pero puede perdonarse la obviedad si agrego que lo hago de manera manuscrita. Hay un vínculo misterioso entre la mano que guía y las palabras que cobran vida sobre el papel. El pulso le transmite a lo que se dice un ritmo, una lentitud específica. La lapicera pesa. Todavía está abierto, a un costado, el pote con que recargué el cartucho. Como le conviene al horario nocturno, la tinta es de color negro.

Escribo que escribo, aunque la sensación placentera va acompañada de una cuota de inquietud. Escribir a mano es un acto gratuito. Por lo general, recurro a la tinta para ordenar ideas sueltas o darle forma a algún párrafo rebelde. Hoy lo hago por obligación y contra reloj. Alguna vez tuve que dar forma de esa manera a una nota completa, pero no recuerdo haberlo hecho, como en esta ocasión, a la luz parpadeante de una vela. El tiempo corre, el plazo de entrega no varía y ni siquiera queda margen para despotricar contra la falta de luz, aunque sí para darme cuenta de que, frente a los que comparten las mismas condiciones, lo mío no es más que un trivial accidente del oficio.

El apagón tiene un efecto inmediato: acaba de convertirse en tema. La columna iba a centrarse en otros asuntos (ciertas consideraciones sobre la risa en la vida cotidiana), pero bastaron un par de frases tortuosas para descubrir hasta qué punto somos uno con la técnica, hasta dónde el teclado combinado con la pantalla iluminada de una computadora facilita y acelera cualquier corrección, el borramiento de una oración fallida, el reordenamiento de un texto. Mejor evitar el riesgo del fracaso y dejar que la mano avance a la vieja usanza sin volver atrás, como quien improvisa. No todos los días se tiene la experiencia de escribir como si estuviéramos en el corazón del siglo XIX.

Me encomiendo a Balzac -no tanto para que me contagie su talento, sino algo de su proverbial velocidad de ejecución-, pero la tarea no es fácil. A pesar del empeño, la mano se cansa antes de lo previsto. Cada dos o tres frases -y ya pasaron varias- impone, como si tuviera autonomía, un intervalo. Eso da tiempo al menos para detenerme en la opacidad que me rodea. Ya quedó atrás la medianoche. El cuarto en el que escribo de pronto parece otro. La llamita de la vela crepita por momentos como si quisiera subrayar el claroscuro que proyecta en el ambiente. En una pared del fondo, un par de máscaras (el rostro de un viejo angelote mexicano, una dientuda efigie brasileña) parecen observar con algo más de vivacidad que de costumbre. No me causan ningún escalofrío, como sí lo hace, en cambio, el gato de la casa, que, solidario, decidió hacerme compañía. Basta que estire una de sus patas para que su sombra deformada convierta el cuarto de la terraza, donde me encuentro, en una inquieta caverna platónica.

La oscuridad, que poco a poco va nublando la vista, podría tener por un instante una derivación romántica, si no fuera por un detalle complementario: la omnipresencia del calor. La actividad de escribir es sedentaria, pero al cuerpo parecen confundirlo las condiciones térmicas y reacciona con una efervescencia curiosamente deportiva. Las altas temperaturas imponen paciencia y resistencia, pero al mismo tiempo son un aliciente para no perder el ritmo, para acercarse, línea a línea, como un maratonista, a la meta final.

Hago una pausa para calcular los caracteres. Se diría que faltan, a vuelo de buen cubero, un puñado de líneas. Salgo, para airear las ideas, a la terraza. La luna está nimbada de un halo denso, húmedo. La falta de electricidad puede provocar la fantasía circunstancial de estar en el pretérito, pero el satélite es un nexo directo con el pasado mismo. La luna ya estaba ahí, en la época o lugar que fuere, para quien quisiera verla. La vio Thomas de Quincey, se me ocurre de pronto, que en el apuro de un encargo escribió un artículo que consistía en contar paso a paso cómo lo iba componiendo. O Lope de Vega, que cuando una mujer le pidió unos versos, le dedicó una poesía que se decía a sí misma (“Un soneto me manda hacer Violante/ que en mi vida me he visto en tal aprieto;/ catorce versos dicen que es soneto; burla burlando van los tres delante”). Quizá no sea el mejor de los finales, pero es al menos un final. Entonces, con ese consuelo, vuelvo a mi cuarto, escribo que escribo este último párrafo y, a la espera de la luz, uniendo las yemas del índice y el pulgar, apago la llama de la vela.

LA NACION