23 Dec La farmacia milenaria de la naturaleza

Por Nora Bär

La historia de la ciencia puede tener tanto suspenso, contradicciones, romanticisimo y fantasía como la trama de Angel-A, la película de Luc Besson en la que un hombre y un ángel desesperados se enamoran cuando están a punto de poner fin a sus vidas saltando al Sena. Sus personajes son héroes y villanos, ganadores y perdedores, mentes superlativas poseídas por el misterio de enigmas que los cautivan. Galileo puliendo las lentes de su telescopio en las frías noches de la Toscana y enfrentándose con el Santo Oficio? Einstein saliendo a atender a los periodistas en pantuflas y compitiendo con Hilbert por ver quién resolvía antes las ecuaciones de la relatividad general? Turing, el genio malogrado que concebiría el modelo teórico de la computadora antes de que existiera la tecnología para construirla y se suicidaría mordiendo una manzana embebida en arsénico? Wiles prometiéndose a los 11 años que algún día demostraría el último teorema de Fermat ¡y cumpliendo con su sueño, ya doctorado, después de una década de trabajo en solitario!

Pero para Clifford Conner ésa es sólo una parte de la verdad, ya que durante mucho tiempo la producción y propagación del conocimiento científico no dependió de genios iluminados, sino de masas de seres anónimos. En A People’s History of Science. Miners, Midwives and Mechanics (Historia popular de la ciencia. Mineros, comadronas y mecánicos), publicado por Nation Books en 2005, el ingeniero y profesor norteamericano argumenta que “la capacidad de Isaac Newton de «ver más lejos» no debería ser atribuida, como él afirmaba, a que estaba montado sobre los hombros de gigantes, sino en las espaldas de miles de artesanos iletrados”.

Para demostrarlo recurre a ejemplos convincentes; por ejemplo, virtualmente cada planta y animal que comemos hoy fueron domesticados por experimentación e “ingeniería genética” de hecho practicadas por pueblos antiguos. Algo parecido podría decirse de la farmacología: si bien hoy muchos remedios se diseñan en el laboratorio, nuestro botiquín comenzó con las propiedades terapéuticas de plantas descubiertas por pueblos prehistóricos y sigue sirviéndose de ellas.

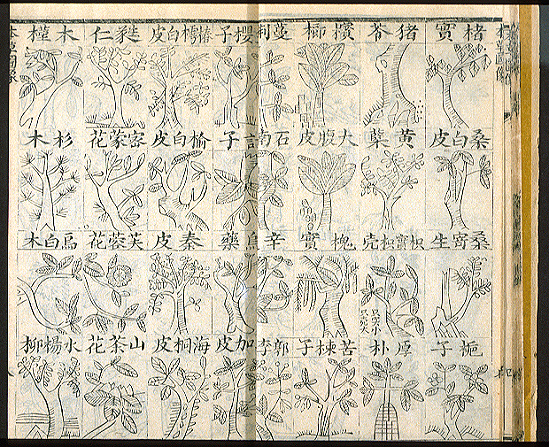

Al legendario emperador Shen Nung, dios chino de la medicina e inventor del arado, se le atribuye haber compilado el primer catálogo de hierbas medicinales en el tercer milenio antes de Cristo. Más o menos por la misma época, los médicos egipcios identificaban drogas vegetales citadas unos 1000 años después en el papiro de Ebers.

Del arsenal de sustancias químicas sintetizadas por las plantas a lo largo de la evolución, se obtuvieron el ácido salicílico (la aspirina), la ipecacuana (utilizada para inducir el vómito), la quinina (antifebril y antimalárico), la cocaína, la efedrina, la digitalina (un cardiotónico).

Cuenta Conner que el conocimiento de los sanadores de Samoa (la mayoría de los cuales son mujeres) es formidable: pueden identificar más de 200 plantas por su nombre, reconocer otras tantas enfermedades y fabricar un centenar de remedios.

Los amerindios también hicieron una contribución destacada. La variedad de nuevos agentes farmacológicos que produjeron con plantas se convirtió en la base de la medicina y la farmacología modernas. Un dato notable: se cree que los aztecas utilizaban alrededor de 1200 hierbas medicinales.

Tras varios siglos, la gran sorpresa de los Nobel de este año fue que, a los 84 y miembro de la Academia China de Medicina Tradicional, la farmacóloga Youyou Tu obtuviera el premio de Fisiología o Medicina por su descubrimiento de la artemisinina, un remedio para la malaria, revisando antiguos textos de la medicina herbal de su país.

En 1967, China lanzó un programa nacional para buscar nuevos agentes que fueran efectivos contra la enfermedad, que estaba haciendo estragos en las tropas durante la guerra de Vietnam, cuando no tenían acceso a la quinina. Tu, al frente de su equipo, analizó más de 2000 hierbas y seleccionó 380 extractos. Uno de ellos era el de la Artemisia annua, o ajenjo dulce, pero era dificilísimo fabricarla porque a veces funcionaba y a veces no. Cinco años más tarde, utilizando alcoholes orgánicos, obtuvieron una sustancia eficaz que se pega a los glóbulos rojos y destruye el parásito. A veces, en la medicina tal como en la literatura, rige esa máxima que dice: “Para novedades, los clásicos”.

LA NACION