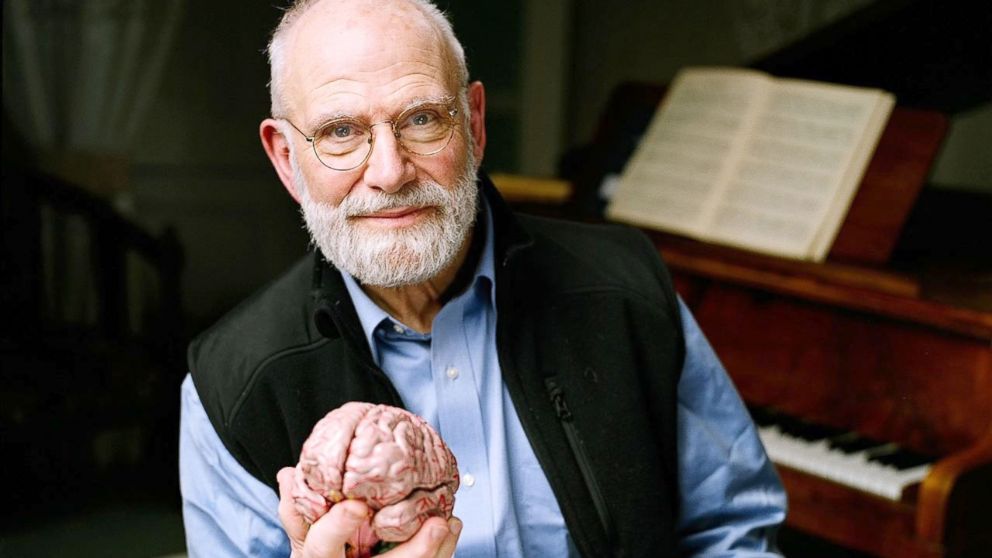

01 Sep Oliver Sacks: el eximio cronista de las rarezas humanas

Por Nora Bär

Ojalá que haya sucedido bajo el esplendor del “polvo de estrellas” del cielo neoyorquino. Oliver Sacks, el célebre neurólogo y escritor que con sus libros permitió entrever los más profundos pliegues de la mente, les había dicho a sus amigos que lo último que deseaba ver antes de dejar este mundo era la belleza del cosmos. Murió el 30 de agosto, a los 82 años, en su casa de Greenwich Village.

Activo hasta el final (The New York Times publicó su última columna hace dos semanas, y dejó libros y artículos inéditos), Sacks había anunciado el 19 de febrero que tenía un cáncer terminal. “Hace nueve años me descubrieron un melanoma ocular poco frecuente (…) es muy raro que ese tipo de tumor se reproduzca -escribió-. Pues bien, yo pertenezco al desafortunado 2%.”

Pero enseguida agregaba: “En los últimos días he podido ver mi vida (…) con una percepción cada vez más profunda de la relación entre todas sus partes. Ahora bien, ello no significa que la dé por terminada. Por el contrario, me siento increíblemente vivo, y deseo y espero, en el tiempo que me queda, estrechar mis amistades, despedirme de las personas a las que quiero, escribir más, viajar si tengo fuerza suficiente, adquirir nuevos niveles de comprensión y conocimiento”.

Los meses que siguieron fueron tiempos de reconciliación. Se publicó su autobiografía, On the move: a life (Picador, 2015, todavía sin versión en español), y en otros dos artículos en el diario de Nueva York hizo las paces con su historia, con el recuerdo de su madre (que cuando, a sus 18 años, supo que era homosexual ella le dijo que era “una abominación” y que deseaba “que no hubiera nacido”), con su patria, Inglaterra, de la que había emigrado a poco de recibirse de médico, con las tradiciones de su familia judía ortodoxa.

El menor de los cuatro hijos del médico Samuel Sacks y de una de las primeras cirujanas de Inglaterra, Muriel Elsie Landau, había nacido en Londres el 9 de julio de 1933.

De chico, cuenta en El tío Tungsteno (Anagrama, 2003), en su casa se respiraba ciencia. No sólo sus padres, sino también la gran mayoría de sus tíos expresaban inclinaciones científicas (en 2005, uno de sus primos, Robert John Aumann, recibió el Premio Nobel de Economía). Oliver se apasionó por la química, pero más tarde se graduó como médico en el Queen’s College de la Universidad de Oxford y se doctoró en la Universidad de California en Los Angeles.

Sin embargo, al tiempo en que se convertía en fisiculturista en las playas de California, se integraba a un grupo de motoqueros e incursionaba en el consumo de anfetaminas, marihuana y LSD, Sacks mantendría viva su curiosidad inagotable.

La carrera que inspiró más de una docena de libros empezó en el lugar menos pensado: el jardín del Einstein College of Medicine, en Nueva York, al que había llegado en 1965. Había obtenido una posición para estudiar gusanos, pero muy pronto comprendió que lo suyo no era el trabajo de laboratorio.

Era torpe con los instrumentos y perdía las muestras. Sus directores le dieron un consejo que le cambiaría la vida: “Sacks, usted es una amenaza. Dedíquese a tratar pacientes, hará menos daño”.

En el hogar para ancianos Beth Abraham Home for Incurables, en el Bronx, se encontró con un grupo de pacientes que se habían enfermado en los años veinte de un tipo de encefalitis llamada “letárgica”. Habían sobrevivido, pero parecían “estatuas de hielo”. En 1966, un año después de su llegada, decidió administrarles un nuevo fármaco, la levodopa, que parecía lograr que individuos con mal de Parkinson se “aflojaran”. Los cambios fueron increíbles.

Influido por los libros del neurólogo ruso Alexander Luria, que describía casos con lenguaje de novelista, en lugar de redactar un informe con cifras, cuadros y mediciones, escribió Despertares. La obra se publicó en 1974 y llamó la atención del mundillo artístico neoyorquino, pero pasó sin pena ni gloria por el ámbito de la investigación.

Desde entonces, contó historias sobre personas con extraños desórdenes, como la agnosia visual (la incapacidad de reconocer lo que están viendo), sobre talentos artísticos, sobre personas que distinguen las letras del alfabeto, pero ya no pueden leer la notación musical, sobre su propia incapacidad de reconocer caras y sobre pintores que dejan de ver el color.

En 1990, una película basada en Despertares, protagonizada por Robert De Niro y Robin Williams, lo haría mundialmente famoso. Sus libros vendieron más de un millón de ejemplares. Recibía alrededor de 1000 cartas por año, y dicen que sólo contestaba las de los menores de diez y los mayores de noventa.

A lo largo de más de cuatro décadas, Sacks urdió una comedia de rarezas humanas en la que la diferencia era la normalidad. Se convirtió en un eximio cronista de las peculiaridades de la mente. Ya sobre el final, se despidió con ternura y elegancia: “El sentimiento que predomina en mí es la gratitud. He amado y he sido amado; he recibido mucho y he dado algo a cambio; he leído, y viajado, y pensado, y escrito. He tenido relación con el mundo, la especial relación de los escritores y los lectores. Y, sobre todo, he sido un ser sensible, un animal pensante en este hermoso planeta, y eso, por sí solo, ha sido un enorme privilegio y una aventura”.

Como dijo en uno de sus últimos artículos: “Cuando una persona muere, es imposible reemplazarla. Deja un lugar que no se puede llenar, porque el destino de cada ser humano -el destino genético y neural- es ser un individuo único, trazar su propio camino, vivir su propia vida, morir su propia muerte”.

Efectivamente, Oliver Sacks fue único, imposible de reemplazar.

LA NACION