14 Jun Los poetas misántropos

Por Elvio Gandolfo

Charles Baudelaire, vigoroso pilar no sólo de la poesía y la literatura sino también del arte y el ensayo moderno occidental (marcó fuerte al alemán Walter Benjamin), nació en abril de 1821 y murió en agosto de 1867. Había escrito los poemas de Las flores del mal y el registro del opio y el haschich en Los paraísos artificiales, fue crítico de arte, impuso al pintor Delacroix, fue traductor y difusor de Edgar Allan Poe. Llegó a vivir 48 años. Hoy puede parecer una edad demasiado temprana.

Salvo que se la compare con la del franco-uruguayo Jules Laforgue, nacido en 1860 en Montevideo. Los padres venían de Tarbes, y allí viajaron en 1866. Regresaron pronto, pero dejaron atrás a Jules y su hermano mayor, que irían al mismo liceo que Lautréamont (o Isidore Ducasse). Jules tradujo a Whitman, ejerció y teorizó sobre el “verso libre” y escribió libros como Los lamentos e Imitación de nuestra señora la Luna. Casado con la inglesa Leah Lee, volvió a París en 1866 y murió de tisis en 1887, a los 27 años, un año antes que la propia Leah.

Baudelaire no soportaba a Bélgica ni a los belgas. Sin embargo pasó sus dos últimos años de lucidez en ese país, hasta que un ataque cerebral (secuela de una sífilis mal curada) lo devolvió a París. Parte de esa experiencia (vivir en un país detestado) la trasladó a una abundante serie de anotaciones que se conocieron poco a poco, muchos años después de su muerte. Integran el libro Pobre Bélgica, publicado por Losada en 1999, en traducción de Luis Echávarri, con introducción y notas de Américo Cristófalo y Hugo Savino.

Jules Laforgue era visitante asiduo de las bibliotecas, fundador de revistas que duraban entre cero y dos números, admirador de los pintores impresionistas, tímido hasta la exasperación y a la vez dandi, además de pobre. En noviembre de 1881 Paul Bourguet y Charles Ephrussi le anunciaron que había obtenido el puesto de lector en francés para la Emperatriz Augusta de Alemania, de 71 años, de origen ruso y por lo tanto admiradora de la cultura francesa. El mismo día el padre de Laforgue murió en Tarbes; Laforgue se enteró dos días después, ya a disposición de la emperatriz, y no asistió al entierro. A partir de los años pasados en la corte (1881-1886) escribió las notas que integran Berlín, villa y corte, que aparecieron a los 35 años de su muerte y como libro, recién en 1979. La edición en español (2005) es de Pre-Textos, con traducción y breve introducción de Esperanza López Parada.

DOS FRANCESES “EXTERRADOS”

Charles Baudelaire viajó a Bélgica en busca del esquivo dinero, para dar varias conferencias en el Círculo de las Artes y buscar editor. En carta a la madre reconoce:

Entre nosotros, todo va muy mal. Llegué demasiado tarde. Existe aquí una gran avaricia, una lentitud infinita para todas las cosas, una cantidad enorme de cerebros vacíos, para decirlo claro, toda esta gente es más estúpida que los franceses.

La mayoría de los apuntes se refiere a Bruselas, pero también los hay sobre Malinas, Amberes, Namur (en cuya iglesia tuvo el ataque cerebral), Lieja, Gante, Brujas.

Aunque partió de una situación económica semejante, el empleo de Laforgue, con un sueldo de 9000 francos anuales, le permitió realizar numerosos viajes y concretar proyectos creativos (en especial ,lo mejor de su obra poética). Lo une a Baudelaire su condición de francés en un contexto que le reveló de pronto la altura de su propia cultura, comparada con la extranjera. Son “exterrados”, más que desterrados. Saben que volverán, y con fastidio (sobre todo, Baudelaire), reconocen las ventajas de “lo” francés ante “lo” belga y “lo” alemán.

Laforgue nació seis años antes de la muerte de Baudelaire y recibió plenamente la influencia de su lectura. Pero perteneció a otro clima, que en poesía se difundió sobre todo en inglés y en el siglo XX, a partir de la admiración que le profesaron T. S. Eliot y Ezra Pound, dos influyentes natos. Compartió con Baudelaire un talento especial para la nota periodística o el ensayo veloz, “de color” o de crítica. Cualquiera de los textos que escribieron sobre el arte, las mujeres o la moda puede entrar en las mejores revistas culturales, incluso masivas, del siglo XX y comienzos del XXI. En Pobre Bélgica Baudelaire es un genio de barricada. Laforgue merece el calificativo de “posmoderno” por su levedad, puntería y visión de los detalles.

UNA TAREA DE DEMOLICIÓN

Las anotaciones de Pobre Bélgica despiertan una y otra vez la risa, la carcajada. Nada queda en pie. El propio autor había advertido: “es un libro antilibrepensador y fuertemente inclinado a lo bufo”. Al principio parecía que Baudelaire iba a concentrarse en Bruselas: dos de los títulos posibles que anotó eran Una capital para reír y La Capital de los Monos. Le llamó la atención en primer lugar la obsesión por la limpieza con el jabón negro: “Bruselas huele a jabón negro. Las camas huelen a jabón negro, cosa que engendra el insomnio de los primeros días”. Con más experiencia reconoció: “Es tan difícil definir el carácter belga como clasificar al belga en la escala de los seres” .Y concluye: “Es mono, pero es molusco”. Considera que los belgas caminan de un modo extraño: “mirando hacia atrás y tropiezan constantemente. [?] Un belga no camina, rueda”.

El trato hacia las mujeres no es menos implacable. Las considera incapacitadas para sonreír (no así para reír), por imposibilidad muscular de la cara. Se centra en los hábitos corporales. Para ellas, el ambiente más privado deja de serlo: “La madre belga, en su letrina (con la puerta abierta), juega con su hijo y sonríe a los vecinos”. O invade el ámbito público y colectivo: “En una callejuela, seis damas belgas mean cerrando el paso, unas de pie, otras de cuclillas, todas muy bien vestidas”. En un sentido más general apunta: “¡Los belgas creen que la galantería quiere decir bestialidad!”.

Una y otra vez aparece la comparación con Francia o con otros países: “El belga es como el ruso, teme que lo examinen. Quiere ocultar sus llagas”. O la cita de otro francés famoso: “‘Raspad a un ruso civilizado -decía Bonaparte- y encontraréis a un tártaro.’ Esto es cierto, incluso respecto de los rusos más encantadores que he conocido. Raspad a un príncipe belga y encontraréis a un palurdo”. Detecta un sistema de fingimiento: “simulan no saber el flamenco; pero la prueba de que lo saben es que insultan a sus domésticos en flamenco”. Como apuntan los prologuistas, la acumulación “va más allá de Bélgica, más allá de Francia”. Es “un panfleto contra el Zeitgeist [espíritu de la época]. [?] Un feroz insulto dirigido al siglo”. Por ejemplo:

Bélgica está más llena que cualquier otro país de personas que creen que Jesucristo es un gran hombre, que la Naturaleza sólo enseña cosas buenas, que la moral universal precedió a los dogmas en todas las religiones, que el hombre puede todo, incluso crear una lengua, y que el vapor, el ferrocarril y la iluminación de gas prueban el eterno progreso de la humanidad.

Aquí reconoce que el modelo es de importación: “Lo que Bélgica, siempre simiesca, imita con más fortuna y naturalidad es la necedad francesa”. En política destaca la venalidad: “Se conoce el costo de una elección en cada localidad. Escándalos electorales”. Lo fastidia el exceso de asambleísmo: “Los estudiantes se reúnen para reformar la enseñanza. ¿Para cuándo el congreso de los jovenzuelos? ¿Para cuándo el congreso de los fetos?”. Y analiza el fantasma eterno de la anexión por Francia: “Bélgica no quiere ser invadida, pero quiere que se desee invadirla. Es una zopenca que quiere inspirar deseos”. Ya acelerado, confiesa: “yo no sería enemigo de una invasión y de una razzia, a la manera antigua, a la manera de Atila”.

El tono es parejamente violento, ingenioso, políticamente incorrecto hasta la exageración desopilante. Repasa el ejército, las Bellas Artes (“no hay Arte: el Arte se ha retirado del país”), la arquitectura, las iglesias, el culto, el paisaje. Cuando llega al momento del balance reconoce que el país es “lo que tal vez habría llegado a ser Francia si hubiera seguido bajo el dominio de la burguesía”. Como cierre reelabora un apunte en un poema de sus “Amenidades belgas”:

Bélgica se cree llena de encantos.

Duerme. Viajero, no la despiertes.

CORTESANOS Y MILITARES

El tono de Jules Laforgue es menos panfletario. Pobre Bélgica es un conjunto de apuntes, con varias repeticiones. En cambio, las notas de Berlín, villa y corte parecen artículos sucesivos ya terminados. Quien escribe describe lo que ve, sin adjetivos personales, aunque opera también por acumulación. Comparte plenamente la comparación con París y Francia. En el trayecto de entrada a través de Potsdam y otras estaciones, destaca un rasgo: “Este mundo ofrece [?] un aspecto de disciplina, no relajada por las dulzuras de la corte”. Y la entrada en Berlín le resulta “glacial, sin sorpresas, sin vida”, comparada con la entrada en París, descripta en detalle: campos, jardines, barriadas, carteles, avenidas llenas de gente.

El grueso de la lectura para la emperatriz lo integraban diarios y revistas ilustradas, más que libros. Laforgue tenía que elegir lo que le resultara más atractivo a su empleadora. Ya en funciones, detecta una especie de merchandising del imperio: en todos los restaurantes hay bustos del emperador y del príncipe heredero, “también se exhiben los retratos en cromo de sus paladines, Bismarck y Moltke”. Un retrato es muy pedido: “el de un bebé, bisnieto del emperador, con un cañón pequeñito a los pies y, cerca, el casco militar sobre una silla”.

La Ópera y la Comedia pertenecen al emperador: antes de componer el programa, lo consultan. Si una artista famosa rompe su contrato, la castigan con presiones. A un pianista que llamó “circo” a la Ópera le piden que se retire cuando asiste al estreno de Merlín y le reembolsan el dinero de la entrada.

El emperador es rico, “pero la corte permanece en la indigencia, según es tradición”. Hay pocas pinturas colgadas. El emperador nunca visita museos o exposiciones, aunque a menudo compra “un stock de telas mediocres que distribuye por corredores y cuartos de los castillos en los que habita un mes al año”. “Por muy singular que parezca -agrega- el palacio no dispone de un cuarto de baño.” Lo asombra la escasez de servicio doméstico, lo que posibilita que un extraño pueda entrar y encontrarse de pronto ante el emperador o la emperadora.

En ese entonces Guillermo I, rey de Prusia y emperador de Alemania, era muy anciano, aunque lo negaba. Lo mismo le había pasado a Baudelaire en Bélgica con el anciano Leopoldo I, que pretendía no estar enfermo, maltrataba a los médicos y recibía ediciones especiales de los diarios, que sólo hablaban de su restablecimiento. Igual murió, desencadenando un duelo de ocho días.

En Alemania, Laforgue integra la corte y ve más de cerca. Define al rey como poco culto, ni devoto ni librepensador, ni afecto a las frases célebres. “Ante todo, es un militar, pero no un mercenario.” No asiste mayormente a actos públicos, pero cuando lo hace, se esfuerza por parecer más joven de lo que es, atento y claro, con su “voz militar, simpática y seria”. “No tiene que esforzarse por poner mala cara, la naturaleza lo ha surtido largamente.” Comenta un médico: “El emperador es la imagen de la salud perfecta antes del primer golpe de frío”.

Laforgue dedica diez páginas al emperador y diez a la emperatriz, su patrona. Descendiente de Catalina la Grande de Rusia, asiste poco a los actos públicos, y el pueblo alemán la considera casi una visitante. “Ni esposa ni madre, ni tampoco abuela [?], recuperó su libertad en cuanto hubo proporcionado un heredero a la Corona.” La tienen por “complicada e íntegra”, allí donde el emperador tiene “un carácter simple y desdibujado”. Un poco embobado, Laforgue admira la perfección de su francés sin acento, que sólo puede resultar afectado “la primera vez que se está, desorientado, frente a esta soberana en la que todo parece pensado para desconcertar”. Ya recuperado, apunta que su educación “fue la típica que se recibía en su época: todo lo que es necesario conversar en torno a una taza de té en vieja porcelana”. Le gustan “la pintura anecdótica, música italiana o música fácil” pero Wagner le pone los nervios de punta.

En un baile de gala, Laforgue narra el atuendo entre elegante y barroco de los embajadores austríaco, ruso y turco. Desbalanceando el equilibrio de diez páginas al describir al emperador y la emperatriz, vuelve a su admiración por ella representa “un ideal de reina que no abdica ni un instante de su papel [?] un ideal que [?] ha extraído de su pasión por el gran siglo francés”. Y concluye: “ella será, sin duda, la última de las emperatrices”.

En el baile de la Ópera registra que “el viejo monarca” muestra con eficacia entrenada “cómo se sostiene en pie y camina aún, desoyendo todos los consejos de su médico”. Los aristócratas y el ejército se ubican en los palcos y el proscenio, “para observar al público sin confundirse con él”. Reconoce que cualquier alemán “es elegante de nacimiento” y que en cuanto se pone un traje oscuro no se le escapa un solo gesto “que no provenga del análisis pormenorizado de la ropa y modales de sus superiores jerárquicos”. También continúa el hipercontrol: varios van a la cantina “con la idea de corromperse un poco”. Pero cuando salen “parecen descontentos por no haberse atrevido a repetir la ronda. Esta forma tan afectada de despreciar la cerveza para darse tono no es infrecuente”.

Cuando sale de la corte y su entorno, Laforgue recorre las calles. De la que llama Avenida de los Tilos dice: “Por la mañana se congrega la pobreza en todos sus grados, por la tarde en cambio hacen su aparición el lujo y el esplendor”. Después repite su primera impresión del país: “Los soldados y los capitanes lo dominan todo y la calle no es sino un inmenso saludo militar multiplicado de una punta a otra”.

Baudelaire había lamentado en Bélgica la inexistencia de la flânerie (el paseo errante), impedida por las cuestas. Más tarde, Laforgue detecta al paseante urbano, recién surgido. No hay palabra en alemán para él, así que lo denomina “flâneur de profesión”. Luego registra las columnas de anuncios, los escaparates de libros, las fotografías de celebridades, las vidrieras de las tiendas. Inundadas de copias, imitaciones, joyas falsas, éstas “son tan reales y están tan conseguidas que las otras tiendas suelen acompañar a sus mercancías con carteles del tipo Echt! Echt! Echt! (¡Verdadero! ¡Verdadero! ¡Verdadero!)”. Después va al café-concierto, a un ballet, habla del tabaco y la cerveza, y en los restaurantes marca las malas costumbres del alemán. Sobre todo la de comer con el cuchillo: “Levanta el bocado en la hoja, se lo lleva a la boca y, al retirarlo, cierra los labios sin cortarse”. Le gusta comer de noche “cuando, con la luz, se esfuma también uno de los terrores diurnos: la mugre generalizada del frac del camarero”.Al fin se zambulle en lo que llama Gemüt, palabra que se considera intraducible y se refiere a “la incomprendida alma alemana, la poesía, la naturaleza, la vida íntima y familiar”. Acumula ejemplos de bromas, tarjetas del Día de los Inocentes o con frases de Schiller. Y concluye:

Los alemanes hablan de esta alma alemana, del sentimiento alemán, de la familia. Y no obstante, su literatura resulta insignificante al lado de tanta declaración. Los rusos guardan silencio, pero nos bastarían cuatro o cinco de sus novelas para entender mucho más que el espíritu, el sentimiento o la familia germánicas.

Cuando Laforgue escribe, falta menos para la Primera Guerra Mundial, en buena medida una guerra de viejos monarcas. Sin embargo, leer estos dos libros europeos fragmentarios y póstumos, agudos, no es un ejercicio de nostalgia. Imperan la lucidez, la comicidad, la simple mala onda, las exquisiteces de observación y el patriotismo cultural. Despiertan mucho más de lo que adormecen.

LA NACION

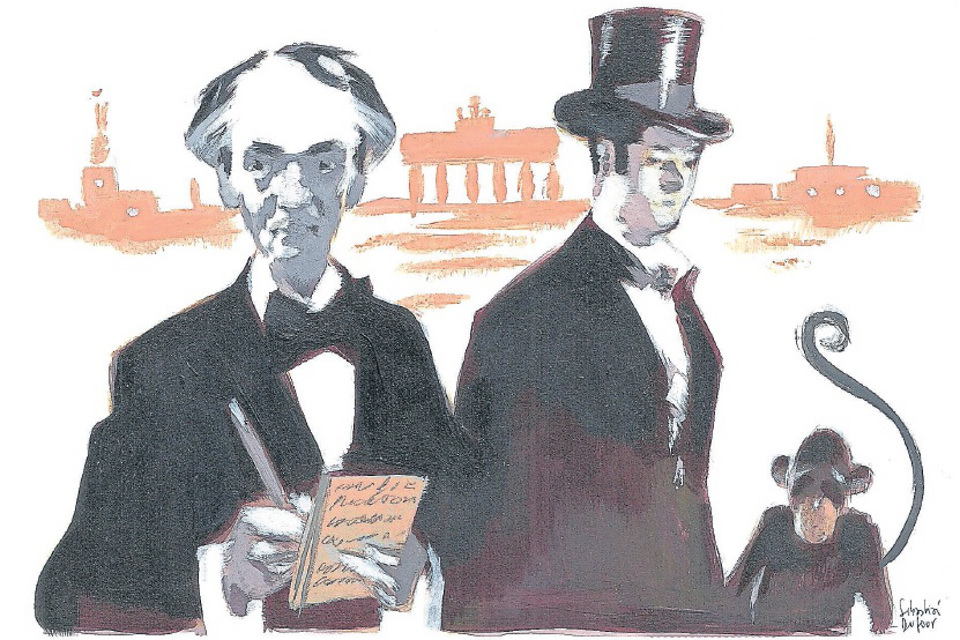

ILUSTRACION: SEBASTIÁN DOUFOUR