30 May La muda elocuencia de Mark Strand

Por María Negroni

Conocí a Mark Strand en Sarah Lawrence, cuando vino a dar el commencement speech, ese discurso que es tradición en las universidades norteamericanas desde que, en 1838, lo pronunció por primera vez Emerson ante los egresados de Harvard.

Cada mes de mayo, infaliblemente, personalidades destacadas del campo del arte, la ciencia y la política (Susan Sontag, Adrienne Rich, David Byrne, Joseph Brodsky, Bill Gates, Barack Obama, Jessica Lange me alcanzarán para dar una idea del espectro) discurren sobre el estado del mundo y preparan a los chicos para lo que vendrá. Más que discursos son concepciones del mundo que buscan transmitirse a las generaciones venideras como forma de garantizar la continuidad de los valores o sueños, sobre los que la sociedad se asienta.

Aquel mes de mayo, en cambio, Mark Strand, no habló. Se limitó a leer un poema y a abrir un espacio grandioso al silencio. Los alumnos de Sarah Lawrence, hay que decirlo, dieron la talla: ese día se ganaron la reputación que tienen, supieron tolerar el desafío, escuchar en el silencio los silencios que las palabras del poema abrían. Todas las incertezas, las búsquedas, las dificultades del porvenir que les esperaba podían adivinarse en esa elocuencia muda. Y eso estaba bien, como siempre está bien lo que es, lo que se deja oír por abajo o arriba o al costado del ruido, no en el ruido.

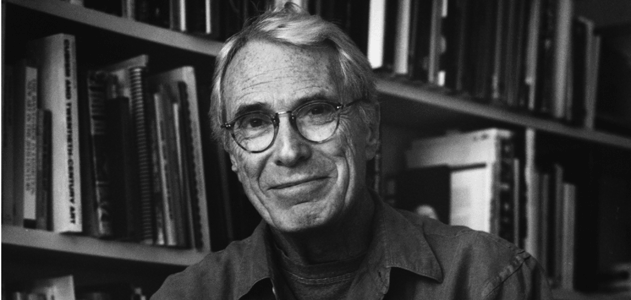

Ese día le estreché la mano, agradeciéndole el gesto. Era un hombre alto y delgado, de cabellos blancos, al que cualquier persona imaginaría de joven como jugador de básquet o de béisbol, no como poeta. Más tarde lo leí con avidez. Reconstruí como pude una trayectoria que incluía muchas cosas: su nacimiento en Canadá, viajes frecuentes a México, residencias en Italia y Brasil, clases con el pintor Joseph Albers, amistades literarias (con Octavio Paz, por ejemplo), preferencias por la prosa de Faulkner y Kafka y la poesía de Whitman, Éluard, Bishop y W. H. Auden y, sobre todo, su incondicional fervor por las “Trece maneras de mirar un mirlo” de Wallace Stevens.

Por la época en que lo conocí, Mark Strand enseñaba en el Programa de Escritura Creativa de la Universidad en Columbia y pasaba largas temporadas en Madrid. Leí después en una entrevista que había anunciado su retiro de la poesía. Como Philip Roth, pensé. Se mostraba escéptico y medio cansado, decía que la poesía se había “convertido en el terreno de los departamentos de inglés de las universidades estadounidenses y que los lectores la habían abandonado”. Decía también que, ahora, sólo hacía collages. “Los collages me permiten escaparme del sentido sin tener que lidiar con el lenguaje. No tengo que preocuparme por intentar decir algo y no poder. Corto y pego papelitos, a los que sumo, a veces, algún fragmento en prosa, eso es todo.” Además, dijo:

la obligación de seguir siendo poeta es una especie de esclavitud porque tu identidad, si uno ha escrito tanto como yo, acaba encadenada a tu producción, a tus poemas. Y yo querría que mi identidad encontrara otro punto de apoyo. Querría dejar de ser Mark Strand, el poeta, para ser Mark Strand, el que hace collages o el que prepara ricas cenas en Madrid.

Mark Strand murió hace menos de un mes en su casa de Brooklyn. Por suerte para nosotros, sus lectores, esos “fragmentos en prosa” figuran hoy en su último libro Almost Invisible (Casi invisible, Alfred Knopf, 2013). Otros libros de su autoría son: Sleeping with One Eye Open (1964), The Story of Our Lives (1973), Elegy for My Father (1978), The Continuous Life (1990), Blizzard of One (1998), Man and Camel (2006). Tradujo, entre otros, a Rafael Alberti y Carlos Drummond de Andrade. Fue poeta laureado de la Biblioteca del Congreso de EE.UU., recibió el Pulitzer Prize en 1991 y fue miembro del American Academy of Arts and Letters.

LA NACION