17 May Kazuo Ishiguro: “Escribo novelas; eso es todo lo que puedo hacer”

Por Alan Clark

Tal vez parezca que los novelistas controlan los mundos que inventan, pero lo cierto es que suelen tener que esperar mucho tiempo hasta poder hacer lo que quieren: la ficción es bastante menos maleable de lo que parece. Y Kazuo Ishiguro no es la excepción, por más que suela asociárselo con esa clase de férreo control de autoría. Sentado en su cabaña de Cotswolds, una luminosa y gélida tarde de invierno, Ishiguro me confiesa que su anhelo de escribir una novela cuyos protagonistas fuesen un hombre y su caballo se remonta a muchos años atrás. Ahora, con la publicación de su séptima novela, The Buried Giant (El gigante enterrado), finalmente se ha salido con la suya. “La figura del llanero solitario siempre fue lo mío”, dice entre risas.

El prototipo de Ishiguro fue ese personaje característico de los westerns que tanto le gustan, esas películas de John Ford y Sam Peckinpah que con frecuencia, como en Más corazón que odio, de John Ford, comienzan con la imagen de un jinete lejano cruzando un paisaje inabarcable, “como una pequeña comunidad compuesta sólo de un hombre y un caballo, una comunidad solitaria y nómade que se va trasladando de un lugar a otro”. En Ishiguro reverbera la idea de un hombre a la deriva de la historia: “La sensación real de que hay todo un mundo que viaja en ese hombre. alguien que está fuera del tiempo, alguien que pertenece a un mundo más violento. Un pueblo pacífico lo requiere cuando se necesita el uso de la violencia, aunque en realidad, nunca es bienvenido en una comunidad pacífica”.

Pero como telón de fondo para su llanero solitario, Ishiguro no eligió la frontera norteamericana. En El gigante enterrado (su primera novela desde Nunca me abandones, de 2005) nos lleva a Bretaña tras la partida de los romanos, cuando los anglosajones están a punto de ocupar por completo la isla; “el momento de la creación de Inglaterra”. Su jinete no es otro que sir Gawain, uno de los caballeros del rey Arturo , y figura mítica y legendaria de la caballería y la literatura. En la imaginería de Ishiguro, Gawain ya es un viejo que al igual que John Wayne en Más corazón que odio, o James Coburn en Patt Garrett y Billy the Kid, responde a un último llamado a las armas. “Vistiendo una oxidada cota de malla y montado sobre un jamelgo cansado”, la “sagrada misión” de Gawain es matar a la dragona Querig.

La novela transcurre durante una laguna de los registros históricos. Arqueólogos e historiadores siguen debatiendo qué ocurrió tras el fin de la ocupación romana. La hipótesis que cobra vida en la novela de Ishiguro es que en ese período, oleadas migratorias de anglosajones llegados de tierras germánicas desembarcaron en el este de la isla británica “y en determinado momento masacraron a los nativos del lugar. Se produjo lo que hoy llamaríamos una limpieza étnica. simplemente desaparecieron. Básicamente, los bretones fueron aniquilados”.

Como sustento de esa teoría -existe otra visión que señala que esos grupos diferentes se cruzaron y asimilaron-, puede decirse que tanto en términos de nombres de lugares como del lenguaje utilizado en la actualidad, ha sobrevivido poco y nada del latín y celta hablados en aquel entonces. Es posible que queden vestigios en el idioma córnico o el galés, que los sobrevivientes de aquel genocidio hayan huido hasta los extremos más occidentales de la isla. Al posarse sobre el momento previo al inicio de esa brutal tragedia, Ishiguro refleja un país al borde de un cambio trascendental. Como él mismo lo dice: “No estamos hablando de un viejo conflicto que vuelve a ocurrir: se trata de la colonización anglosajona”.

Fue esa falta de certezas sobre lo que ocurrió y la lejanía con el mundo contemporáneo lo que capturó la imaginación de Ishiguro. Esa chispa de interés se encendió tras la lectura del poema del siglo XIV Sir Gawain y el Caballero Verde, o más exactamente, un pequeño fragmento del inicio del poema, cuando Gawain, “un tipo bastante mimado y consentido”, tiene que viajar de un castillo a otro y atravesar una tierra sin posadas cómodas ni protección de la corte, donde es corrido de las aldeas por los lobos y perseguido a las montañas por los ogros: “Y en el campo le pasan cosas desagradables: el frío, la lluvia, no encuentra dónde cobijarse, hasta que llega al otro castillo y ahí la historia continúa. Y por el modo en que son mencionadas esas cosas, en particular los ogros, que son como jabalíes o algo que aparece en el campo, de pronto tuve una visión de cómo era ese paisaje… Y pensé que era un lugar divertido para que ocurriera una historia. Un lugar donde los ogros y los elfos eran algo de todos los días”.

Pero no fue sólo la perspectiva de “divertirse” lo que lo impulsó a poner manos a la obra, y el proceso de escritura de la novela tampoco fue pan comido. Cuando ya tenía parte de la novela escrita, su esposa Lorna, que es siempre su primera lectora, le dijo: “Esto no funciona. Y no me refiero a que se arregla cambiando un par de escenas. Si realmente querés escribir ésta, vas a tener que empezar otra vez de cero. Lo que está mal es el lenguaje. por momentos, hasta causa risa”. Ishiguro reconoce que fue “un momento horrible”, pero aclara que ya le había pasado con Nunca me abandones, novela que tuvo que volver a empezar dos veces, “así que ya no entro en pánico”. El costado positivo fue que ese quiebre le dio tiempo para escribir Nocturnos: cinco historias de música y noche (2009), su primera colección de relatos breves. En esos años, también siguió de cerca el rodaje de Nunca me abandones, y en 2005, escribió el guión del film La condesa blanca. Ishiguro cree que entre cine y literatura existe potencialmente una armonía, y aprueba que sus libros sean llevados a la pantalla grande. Ahora que Scott Rudin compró los derechos de El gigante enterrado, parece que hay otra película en camino.

Al retomar la escritura de El gigante enterrado, tras completar otros proyectos, Ishiguro simplificó el lenguaje -menos “contemplad” y menos “plega a Dios”- y empezó a escribir mucho más rápido. Buscaba desde hacía tiempo un vehículo que le permitiera explorar ciertas ideas sobre las sociedades y los acontecimientos históricos, pero no quería que se relacionaran con ningún lugar o momento en particular. “Sentía que situase donde situase la historia, corría el peligro de que pensaran que se refería a tal o cual cosa. No quería parecer interesado en ninguna crisis en particular de la historia, así que buscaba algo ficcional.” Incluyendo ogros, elfos, caballeros y un estilo de gesta se resolvía parte del problema: “Un paisaje como ése sería clara señal de que nos encontramos en el reino de la fantasía, donde pueden suceder las más diversas situaciones”.

Pero Ishiguro tampoco quería que fuese así de principio a fin. “No quería un mundo de fantasía donde pudiese pasar cualquier rareza. Tomé el ejemplo de lo que pasaba en las novelas de samuráis que leía cuando era chico. Si me resultaba verosímil que las personas de aquel entonces tuviesen esas supersticiones o creencias, entonces me lo permitía.” En otras palabras, no habría dejado que en el cielo apareciera de pronto un plato volador.

Para el lector, el lenguaje y la aparición de criaturas más comúnmente asociadas con el género de la fantasía heroica (fantasy) llegan como una especie de shock. Ishiguro lo entiende, aunque no del todo, porque para él todo tiene perfecto sentido. “Muchas veces no llego a apreciar hasta qué punto puede ser sorprendente -admite-. Todo eso salió de mi interior, y lo que se ve es mi punto de llegada. Y llegué a todo eso dando pasos que para mí tienen mucha lógica, aunque es cierto que si a uno lo agarra desprevenido, puede pensar que es rarísimo. Es realmente un cambio de rumbo.”

A los cambios de rumbo también está acostumbrado. “Muy al principio de mi carrera, pasé de escribir libros japoneses, o al menos libros que transcurrían en Japón y con personajes japoneses, a escribir algo como Los restos del día. La gente estaba azorada, les parecía muy raro. Al fin y al cabo, ¿qué sabía yo de los ingleses, por más que viviese en Inglaterra desde hacía ya unos años? Las reseñas y los comentarios sobre el libro que se hicieron en ese entonces hablaban más que nada de eso: ¿no es increíble que este joven japonés sepa tanto de mayordomos ingleses o de la alta sociedad inglesa de entreguerras? Fue como una sorpresa. Tal vez a la gente la incomodaba un poco que hubiese dado ese salto y dejado de ser alguien cuya escritura era identificable, por decirlo de alguna manera, con sus orígenes étnicos.”

Ishiguro suele repetir, tal vez como una provocación, que él escribe el mismo libro una y otra vez. También escribe en el intersticio entre dos culturas, o más precisamente, entre nuestra percepción de lo que esas dos culturas puedan representar o de las cualidades que puedan reflejar. Ishiguro nació en Nagasaki en 1954. Su madre, Shizuko, es una sobreviviente de la bomba atómica, lanzada cuando era una adolescente. Su padre, crecido en Shanghái, era oceanógrafo, y fue por su trabajo que, cuando Kazuo tenía cinco años, la familia debió trasladarse a Guildford, donde todavía vive su madre. En una entrevista de 2008 para Paris Review, Ishiguro recordaba el impacto que fue para él la quietud de Inglaterra, la súbita disminución de ruidos y de imágenes, la persistencia del verde y la naturaleza. Seguía recibiendo desde Japón los coloridos libros y cómics que le enviaba su abuelo. Como los equivalentes ingleses, en comparación, le resultaban aburridos, se hizo fanático de Sherlock Holmes, y hasta escribió sus propias historias de detectives.

Más que en la narrativa, sus primeros impulsos creativos encontraron cauce en las letras de canciones que aún sigue escribiendo. En 1973, durante un año libre entre la escuela secundaria del condado de Woking y sus estudios de inglés y filosofía en la Universidad de Kent, Ishiguro se fue de mochilero a recorrer Estados Unidos con su guitarra al hombro. Sus ídolos musicales son Bob Dylan, Leonard Cohen y Joni Mitchell. Una de sus películas favoritas más recientes es Inside Llewyn Davis (Balada de un hombre común), donde los hermanos Cohen recrean la vida en Greenwich Village en 1961. Si bien su carrera musical nunca terminó de despegar, Kazuo cree que estas primeras experiencias ayudaron a dar forma al inconfundible estilo de su prosa, a la que suele calificarse como “austera”, “sucinta” y “contenida”. Para el año 1978, cuando se inscribió en la maestría de escritura creativa de la Universidad de East Anglia, su sensibilidad literaria ya estaba lo suficientemente desarrollada como para que su tutora académica describiera su trabajo como “muy maduro para alguien tan joven”.

Malcolm Bradbury, su otro tutor, se acercó aún más cuando señaló la “cualidad irreal” y la “textura de extrañeza” de su primera novela, Pálida luz en las colinas, publicada en 1982 y ganadora del premio Winifrey Hotby. Esos calificativos llegaron durante una fascinante conversación entre ambos en el Instituto de Artes Contemporáneas de Londres (ICA), justo después de la publicación de la novela, donde Ishiguro, que creció hablando “un japonés cocoliche” en su hogar, habló de la cultura dual en la que fue criado. “Me resulta muy difícil identificar cuánta influencia japonesa heredé naturalmente, y cuánta adquirí en realidad por iniciativa propia, por sentirme obligado a hacerlo -explicó-. En realidad, siento que cuando escribo libros que transcurren en un entorno japonés, tengo tendencia a ‘japonizarlos’.”

Pero sus libros nunca se limitaron a esos entornos. Tras Pálida luz en las colinas y Un artista del mundo flotante, de 1986, ganadora del premio Whitbread al libro del año y nominada al premio Booker, Ishiguro se volcó a la Inglaterra de entreguerras y al personaje del mayordomo Stevens, un hombre emocionalmente reprimido que reflexiona sobre los servicios sin cuestionamientos que le prestó a lo largo de los años a su empleador, el filogermano lord Darlington. “Suele decirse que los mayordomos sólo existen de verdad en Inglaterra -confía Stevens-. En otros países, más allá del nombre que le pongan, son apenas ayudas de cámara. Tiendo a creer que es cierto. Los del continente no pueden ser mayordomos porque son una raza incapaz de ese refreno del que sólo es capaz la raza inglesa.”

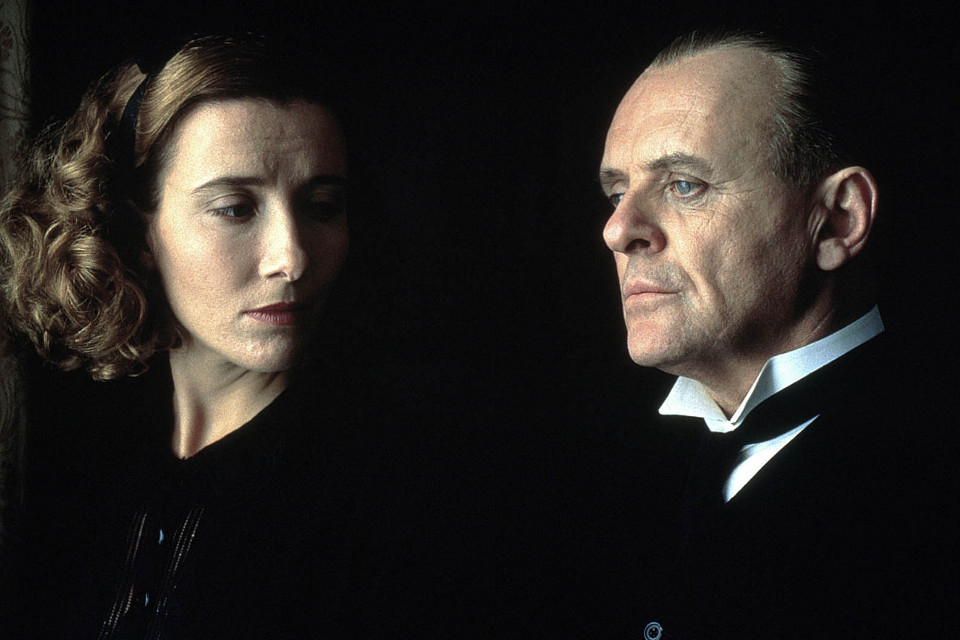

Los restos del día ganó el premio Booker de 1989, y fue luego llevado a la pantalla por Merchant- Ivory, a partir de un guión primero trabajado por Harold Pinter, y luego desarrollado por Ruth Prawer Jhabvala, con Anthony Hopkins en el rol del mayordomo Stevens. El doble éxito, comercial y de la crítica, lo impulsó a seguir experimentando, y en 1995 Ishiguro publicó Los inconsolables, diferente en todo a todo lo anterior. Sus 500 extrañas páginas transcurren en una ciudad innominada de Europa Central y son narradas por un concertista de piano cuyos permanentes esfuerzos por cumplir con sus obligaciones se ven frustrados una y otra vez por una serie de obstáculos bizarros e ineluctables. La estética de esa novela toma prestada su forma a la lógica de los sueños. El crítico James Wood hizo al respecto un comentario luego muy citado: que la novela “inventaba su propia categoría de maldad”, y Anita Brooker dijo que era “casi con certeza una obra maestra”.

Su siguiente novela, Cuando fuimos huérfanos, también tuvo esa cualidad onírica. Situada una vez más en el período de entreguerras, es la historia de Christopher Banks, un famoso detective de alta sociedad que nunca logró superar el trauma de la desaparición de sus padres, cuando era chico, en Shanghái. Banks cree que está a tiempo de resolver el caso, y a medida que avanza la novela, queda claro que el caso de sus padres funciona como una especie de reemplazo mental del conflicto bélico mundial en ciernes. Es una novela profundamente misteriosa y perturbadora, que también reconfirmó a Ishiguro como un maestro de la psicogeografía: sus paisajes, si bien son mordiscos de la campiña inglesa recordada a medias, o de ciudades durante o después de una guerra, están imbuidos de una imaginería que borra la diferencia entre lo que los personajes o los lectores ven y lo que imaginan, entre lo que podría haber sido y lo que tal vez ocurrirá.

La pesadillesca sección final de Cuando fuimos huérfanos encuentra a Banks transitando los caóticos callejones de la ciudad durante la Batalla de Shanghái, y a muy lejos de la segura zona de concesión internacional, en busca de sus padres desaparecidos tanto tiempo atrás. Esa sección se sostiene a lo largo de cincuenta atrapantes páginas atiborradas de edificios abandonados, túneles intransitables y seres humanos desposeídos incluso de una identidad cierta, y con súbitos cambios de escena:

Cada tanto me chocaba con un baúl o una cómoda apenas dañados, como si sus propietarios estuviesen a punto de regresar de sus trabajos. Pero entonces, justo al lado de esos lugares, descubría más habitaciones, totalmente destruidas o inundadas. En determinado momento, me topé con tres perros que desgarraban salvajemente algo y saqué mi pistola, tan convencido estaba de que vendrían por mí, pero hasta esas bestias me dejaron pasar mansamente, como si hubiesen llegado a respetar la carnicería que era capaz de desencadenar el hombre.

Cuando fuimos huérfanos fue nominado al premio Man Booker, al igual que su siguiente novela, Nunca me abandones (2005), que perdió ante El mar, de John Banville, en un lista de favoritos de excepcional calidad que incluía Accidental, de Ali Smith; Sobre la belleza, de Zadie Smith; A Long Long Way (Un largo largo camino), de Sebastian Barry, y Arthur y George, de Julian Barnes. El elemento distópico de ciencia ficción de la historia (niños clonados que son criados para la donación de órganos y que deben alimentarse unos a otros con el fruto de sus “donaciones”, hasta que a una edad espantosamente temprana “terminan”, o mueren) le aseguró a Ishiguro un lugar en todos los diarios y programas de TV cada vez que surgía una noticia sobre “locuras de la ciencia”. La novela también llegó al cine, con guión de su amigo, el novelista devenido cineasta Alex Garland.

Obviamente, no es un libro sobre la clonación, sino sobre la mortalidad, lo que según Ishiguro, lo conecta con su nueva novela: “Los que ambos libros comparten es eso que ocurre con el amor cuando las personas sienten la proximidad de la muerte. Y ése es un tema eminentemente emocional. Sería extraño que no lo fuera”. (Sin embargo, señala que no le gusta que en sus novelas haya emociones no pertinentes. “Tienen que tener que ver con el gran tema. Hago lo posible por evitar las escenas tristes que son circunstanciales. No quiero huérfanos y perros muriendo en mis libros.”)

En el arranque de El gigante enterrado, se nos presenta a una pareja de ancianos, Axl y Beatrice, que impulsados por una vaga inquietud, deciden abandonar su pequeña y laberíntica comunidad para ir en busca de su hijo. La travesía es riesgosa por más de un motivo, no sólo por los innumerables peligros que pueden acuciarlos, incluidas las oscuras fuerzas de la “Gran Planicie”, sino por la difusa noción de realidad de los ancianos: para deslizarse dentro y fuera del relato, hay una nebulosa bruma que ha hecho que la población se vuelva extrañamente olvidadiza, consciente de que en el pasado ocurrieron ciertos hechos, pero que misteriosamente no logran recordar.

Esa bruma es el centro ideológico de El gigante enterrado, el meollo que Ishiguro se propone explorar. Ya se había enfocado en el modo en que los individuos lidian con sus recuerdos dolorosos, atrapados entre el deseo de enfrentarlos y el temor por lo que puedan desenterrar. A veces, como en Pálida luz en las colinas y Cuando fuimos huérfanos, el trauma del pasado ha calado tan hondo que deforma la perspectiva, dando lugar a un relato fracturado en que se pone en duda tanto lo que el protagonista como lo que el lector perciben como realidad. En esta nueva novela, sin embargo, el autor quiso explorar cómo funciona eso pero en el nivel de una comunidad. Y si bien su lectura accidental de Sir Gawain y el Caballero Verde le proporcionó el entorno, su interés por este tema se remonta a un tiempo mucho más lejano.

De hecho, recuerda que hace más de una década, cuando le tocó presidir un panel en el Foro Económico Mundial, propuso un tema que lo preocupaba: el modo en que las sociedades recuerdan y olvidan, cuándo y cómo decidimos que ya es hora de dejar atrás el pasado, y qué implicancias tiene eso en la búsqueda de justicia. Entre los integrantes de su panel estaba el sobreviviente del Holocausto y activista político Elie Wiesel, y el vicealcalde de Nueva York, Dan Doctoroff, que en aquella época debía encontrar la forma más adecuada de conmemorar los ataques del 11 de Septiembre.

Dice Ishiguro en referencia a Los restos del día y a Un artista del mundo flotante, “siempre me ha hecho sentir un poco incómodo la idea de convertir a un individuo como el mayordomo Stevens o un artista japonés de cierto período, en seres representativos de toda la sociedad inglesa de entreguerras o de la sociedad japonesa tras la Segunda Guerra Mundial”. En sus libros, esos personajes aparecen recordando una vida dedicada a principios que resultaron ser peligrosos, en ambos casos, el fascismo. Se trata de exploraciones sobre lo que pasa “cuando uno da lo mejor de sí mismo, pero como no tiene una percepción extraordinaria del mundo y no puede evitar ser parte de la sociedad en la que vive, invierte todos sus talentos en algo que más tarde siente que no merecía”. Se trata de elegías de vidas no meramente desperdiciadas sino fundamentalmente mal orientadas.

Ése fue el territorio de base de los primeros tres libros de Ishiguro, y el autor dice que tenía “muy, muy en claro” que ésa era la arena que quería explorar: “Porque en aquel entonces era joven, era consciente de la generación de mis padres, y de la generación en Alemania, quienes por haber vivido cuando vivieron, quedaron atrapados en esa especie de efervescencia. ‘¿Qué habría hecho yo, de haber pertenecido a la generación anterior? ¿También habría sido un fascista?’.”

Ese tema también estaba en sintonía con sus propias experiencias de juventud, cuando trabajaba para la organización benéfica de viviendas Cyrenians, donde conoció a su esposa. La pareja se casó en 1986 y tiene una hija, Naomi, de poco más de 20 años. Allá por los años 80, Ishiguro solía participar de los debates políticos calientes de la época, como la campaña por el desarme nuclear unilateral. Pero a medida que pasó el tiempo, Kazuo empezó a preguntarse: “¿Qué tan seguro estoy de estar apoyando una causa justa? Tenemos buenas intenciones, pero la mayoría de nosotros simplemente nos dejamos arrastrar. No nos sentamos a pensar seriamente por qué apoyamos ciertas posiciones. Pertenecemos a determinadas tribus, y nuestra pequeña tribu siempre tiene el eslogan correcto y la postura correcta ante cada tema”.

Tras haber explorado esa intersección entre la política y las convicciones personales, Ishiguro quiso avanzar y examinar el modo en que las comunidades, las sociedades y las naciones lidian con el tema de la memoria, para entender si difiere de manera crucial con el modo en que lo hacen los individuos. Quería saber quién controla los recuerdos de la sociedad, quién moviliza esos recuerdos y con qué fines. Saber si pueden ser utilizados, tal como lo creía Slobodan Milosevic en la ex Yugoslavia, para despertar los rencores dormidos de la población.

“¿Cuáles son los mecanismos de la memoria en países como Gran Bretaña, Francia o Japón? ¿A través de la literatura, de los museos, de los libros de historia oficiales? ¿Cómo es? Es una mezcla de todo eso, pero al final, se reduce a lo que la gente común conserva en su mente de lo que ocurrió en su país”, señala Kazuo. Observó, al igual que el resto del mundo, la desintegración de Yugoslavia, así como las 800.000 vidas que se cobró el genocidio en Ruanda. Además de horror, experimentó “una profunda desilusión, porque tras la caída del Muro de Berlín y el supuesto fin de la historia, se suponía que alcanzaríamos la paz”. Y entonces, de pronto, “aparecieron campos de concentración, campos de la muerte, masacres como la de Srebrenica, ahí, en plena Europa. Y lo más sorprendente -aunque supongo que mirando hacia atrás, no debería habernos sorprendido tanto- era el hecho de que la gente, vecinos que habían vivido juntos durante décadas, se enfrentaron y masacraron unos a otros. Es bien sabido que en esas comunidades, ciertas casas eran marcadas con una cruz la noche anterior, para que, a su paso, las milicias sólo asesinaran a los habitantes de esas casas. Y era gente que poco tiempo antes se reunía para comer junta, y que cuidaba a los hijos de sus vecinos”.

A Ishiguro también le interesa el modo en que países como Ruanda y Sudáfrica son capaces de dejar atrás el trauma de esa violencia generalizada. “En cierto sentido -señala- para romper el ciclo de la violencia, hay que olvidarse del rencor y de la idea de justicia.”

Pero entre los ejemplos que alimentan las reflexiones de Ishiguro también se cuentan reacciones colectivas ante el trauma que se remontan a mucho tiempo atrás. El Japón de la segunda posguerra le suministró el ambiente de sus dos primeras novelas. Claramente, al autor lo preocupaba desde hacía tiempo la “versión realmente extraña” de los japoneses sobre lo ocurrido en la Segunda Guerra: “Japón pareció borrar el hecho de que fue una nación agresora en la Segunda Guerra Mundial, y de que había asolado gran parte de China y el este de Asia, masacrando a sus pueblos. En Japón, la mayoría recuerda la Segunda Guerra como una gran tragedia que llegó a su clímax con las dos bombas atómicas”. Y agrega que fueron las autoridades de Estados Unidos las que alentaron esta visión, porque necesitaban que Japón fuese un fuerte aliado contra la Rusia y la China comunistas, pero que esa versión tan arraigada de los hechos genera problemas entre Japón y China hasta la actualidad.

La Francia de Vichy también lo fascina, no sólo por la interpretación que también impuso sobre la época de la guerra (“Todos ellos se habían convencido de que eran combatientes de la resistencia, cuando en realidad eran un país que había enviado a sus propios judíos a Auschwitz, y que el régimen de Vichy era alegremente colaboracionista, y que en cada pequeña aldea de Francia había gente que delataba a sus vecinos ante la Gestapo”), sino por el modo en que esa interpretación fue dando forma a la cultura popular.

Decir que Ishiguro y su mujer son fanáticos del cine sería una subestimación: en su hogar del norte de Londres tienen su propio microcine, donde organizan pequeños ciclos de películas. Un ejemplo reciente es el ciclo de comedias de enredos y películas de guerra, aunque estas últimas fueron archivadas temporalmente después de la enorme conmoción que les produjo Ven y mira, el drama de Elem Klimov sobre la ocupación nazi de Bielorrusia. Obviamente, Kazuo y su esposa también reflexionan profundamente sobre las películas, y una de sus teorías acerca de la cultura popular francesa de posguerra (tanto en la nouvelle vague en el cine, como en el nouveau roman en literatura) es que “había un verdadero deseo de terminar con la tradición de la ficción realista, porque nadie quería un Balzac que describiera el infierno ocurrido. Eso es lo último que uno quiere”. Siguiendo ese argumento, en el cine los directores se volvieron cada vez más personales, más introspectivos, “como una manera de crear lo que parece ser un arte serio, sin lidiar con esa cosa enorme que nos mira de frente a los ojos. ¿Cómo pudo pasarnos esto? ¿Qué hicimos frente al desafío de la ocupación nazi?”. Mientras tanto, las películas que realmente se ocuparon de la herencia de la guerra en Francia eran las películas de género, las historias de gánsteres donde los ladrones tienen honor y los policías y políticos son corruptos.

Mientras Kazuo me cuenta todo esto, una foto de Alain Delon nos observa detenidamente desde un enorme retrato del actor, colgado en la pared, que la pareja le comisionó especialmente al mismo artista que pintó un retrato de Claudia Cardinale que los dejó muy impresionados. “Todavía no decidimos del todo qué destino darle a este lugar”, dice en referencia a la cabaña que adquirieron hace un par de años en un tranquilo enclave del norte de Cotswolds. “Para nosotros, sigue siendo una especie de lugar de vacaciones. Llego acá lleno de buenas intenciones, cargado de libros para leer y de cosas por hacer que nunca termino haciendo. Nos la pasamos haraganeando en los cafés de los alrededores. El té con torta me puede.”

¿Es goloso o simplemente hay algo del ritual de la merienda que le gusta? Esa pregunta surge ante el recuerdo de los ceremoniosos rituales de la clase alta descritos con minuciosidad en Los restos del día, del incesante fluir del té en Pálida luz en las colinas y de los grandiosos hoteles de los años 30 en Cuando fuimos huérfanos. Un poco de las dos cosas, contesta Kazuo. “La verdad es que nunca me gustó realmente sentarme a la noche en un bar a tomar cerveza, pero sí me gusta sentarme a charlar alrededor de una tetera y una bandeja de escones. Para eso, hace falta un entorno adecuado.” Le comento que cuando llegué manejando esa mañana al poblado, vi a muchos excursionistas munidos de bastones y mapas, listos para la aventura. ¿Se ve haciendo lo mismo? Me señala, mitad esperanzado y mitad resignado, un estante cargado de libros de senderismo y de mapas del servicio cartográfico británico. “Supongo que Lorna pensó que emprenderíamos largas caminatas y esas cosas, pero lo cierto es que no ocurrió. Más bien somos de sentarnos a comer torta de café con avellanas.”

Por supuesto que eso no es “todo” lo que hace. La mayor parte del tiempo lo pasa escribiendo. Pero debo señalar que es conspicua su ausencia del debate público, ya sea del lugar de escritor-comentarista ocupado por novelistas como Ian McEwan, Martin Amis o Hilary Mantel. “Alguna vez lo hice, muy al principio de mi carrera -responde-. Era el aniversario de una de las bombas atómicas, y The Guardian me encargó un artículo sobre la relación entre la bomba atómica y la literatura. Fue más o menos en 1983, cuando todavía estábamos en la Guerra Fría y la gente estaba muy preocupada por las armas nucleares.” Sintió que debía hacerlo: su primera novela todavía no había salido en edición de bolsillo y probablemente el diario le dedicara a su artículo una página entera. “Me senté y pensé, bueno, no tengo una posición fuerte tomada al respecto, pero mejor me pongo a pensar y escribo algo como si en realidad tuviera posición tomada. Y así fue como se me ocurrió esa idea de la pornografía de lo serio, o sea, que algunos escritores suelen invocar temas graves, como el Holocausto y la bomba atómica, para dar seriedad a relatos que de otro modo serían banales.” Una idea bastante plausible, y según Kazuo, su texto resultó bastante bien escrito. “Era algo que no me obsesionaba en lo más mínimo, algo que ni siquiera me había planteado. Pero quien lea ese artículo ahora pensaría que sí, que yo era un tipo que había nacido en Nagasaki y que sentía que la cuestión nuclear había sido explotada por quienes querían conferirle importancia, espuriamente, a textos de ficción que de otro modo hubiesen sido totalmente banales.”

Después de esa experiencia -al contrario de lo que le ocurría cuando escribía ficción- sintió que “si seguía haciendo eso, iba a perder noción de quién era yo en realidad. Iba a convertirme en la suma total de las posiciones que adoptaba para cumplir con esos textos por encargo”. Decidió, en cambio, que su tiempo estaría mejor invertido en escribir lo que en verdad le interesaba, y se pasó los siguientes treinta años haciendo precisamente eso. “Me las arreglé para conservar una relativa pureza. Me ciño a lo que realmente quiero escribir”, dice, aunque piensa que cada cual debe sentirse libre de ventilar sus opiniones y que debe contar con plataformas para hacerlo. Sin embargo, Kazuo siente que “ése no es mi trabajo. Yo escribo novelas. Trato de escribir guiones de películas. Escribo canciones. Eso es todo lo que yo puedo hacer”.

LA NACION