24 May Astérix y la nostalgia imposible

Por Pedro B. Rey

A veces ocurre en la suma de la vida que el orden de los factores altera el producto. En mi infancia no hubo cómics. Durante la adolescencia escuchaba de refilón las conversaciones de amigos sobre el regocijo que les había deparado tal o cual historieta, para reflotar el uso de una designación más antigua y plebeya. El karma persiste hoy, cuando conocidos de cualquier generación, incluso algunos bastante mayores, discuten títulos y personajes clásicos o recientes que me resultan por completo ajenos. Maus, de Art Spiegelman, o La inmensa soledad, de Frédéric Pajac, ayudaron a disimular los baches de esa educación sentimental, pero no me engaño: son novelas gráficas, nombre que se da a los cómics para adultos desfasados, incapaces de una nostalgia imposible. La sospecha es que la predilección por esas historias ilustradas tiene algo de antídoto inoculado en la infancia tardía, una especie de benéfico contraveneno que, ya extraviados en el mundo reglado de los mayores, retrotrae de inmediato al estado de gracia de los primeros años.

La especulación viene a cuento porque en estos días me encontré un par de reediciones de Astérix, nave insignia de esa deuda insaldable, que tienen la gracia añadida de una nueva traducción, cercana a nuestro rioplatense, distante de las traducciones peninsulares que habían circulado hasta hoy. Costó hojear esas páginas por simples razones domésticas: bastó tener en las manos los ejemplares para que me fueran confiscados. Mi mujer había sido una precoz lectora de todos los álbumes, y mis hijos, fogoneados por una exposición actual sobre esos disparatados galos, vienen cultivando el mismo entusiasmo.

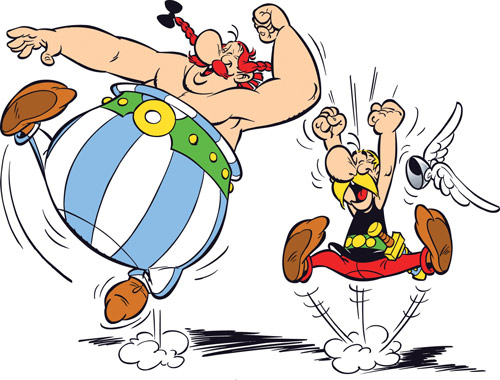

Mientras seguía entre las cabezas de los demás las astucias de Astérix, que adquiere poder gracias a una pócima mágica, o al fortachón Obélix, se confirmaba que llegar tarde a ciertos géneros todo lo pervierte. Imposible sustraerse al encanto de esa aldea que resiste contra los invasores romanos de los tiempos de Julio César y a los dibujos de Albert Uderzo, pero imposible también dejar de pensar en la mitificación del pasado (no hubo casos documentados de resistencia, y los galos de antaño, por lo demás, poco tienen que ver con los franceses actuales) y los ecos del presente de su publicación original: Astérix empezó a aparecer en 1959, cuando todavía Francia se preguntaba y buscaba convencerse de su propia resistencia ante los nazis. Por otra parte, personajes secundarios como Asuranceturix, el bardo de la tribu, al que atan a un poste para que no cante sus horribles obras, o Idefix, el perro del gigantón, parecen tocar en secreto alguna cuerda personal, como si el hecho sabido de que René Goscinny, el fabuloso guionista de Astérix, se hubiera criado en la Argentina sugiriera afinidades subliminales.

Alguna vez, en algún aniversario de su muerte (murió en 1977, joven, a los 51 años), un diario francés publicó una entrevista en que el propio escritor y guionista se definía como parcialmente argentino, al tiempo que recordaba como imborrables sus paseos en caballo por la pampa. Había nacido en Francia en 1926, hijo de judíos ucranianos, pero cuando tenía dos años su padre consiguió un puesto como ingeniero químico en la Argentina y la familia se trasladó a Buenos Aires. Goscinny vivió en las inmediaciones de la plaza San Martín y estudió en un colegio francés donde (como cuenta en sus crónicas Del Panteón a Buenos Aires) aprendió, jugando con su bilingüismo, que “dos más dos son quatre”. Su padre falleció apenas terminó la secundaria y tuvo que ganarse la vida en un negocio de neumáticos primero y, luego, en una agencia de publicidad. La presencia de un tío en Nueva York (sus familiares en Europa perecieron víctimas de la shoah) lo llevó a Estados Unidos, donde se asoció a los futuros creadores de Mad, y más tarde a Francia, donde no sólo creó Astérix, sino también otros clásicos famosos.

No es nada inverosímil que en la fuerza de Obélix (como se ha escrito más de una vez) haya algo de los poderes de Patoruzú y que los colores albicelestes de sus pantalones aludan a Racing, el equipo del que Goscinny (en un eco del hoy extinto Racing de París) habría sido simpatizante. Pero quizá también pervivan otras huellas secretas, de carácter, en los cuadritos de esa historieta archifrancesa. El orden de los factores tiene algo ineludible. Goscinny vivió, con relativa felicidad, hasta los dieciocho años en estas latitudes y en todo cómic titilan -para los lectores, pero también para quien lo inventa- luminosas señales de la infancia.

LA NACION