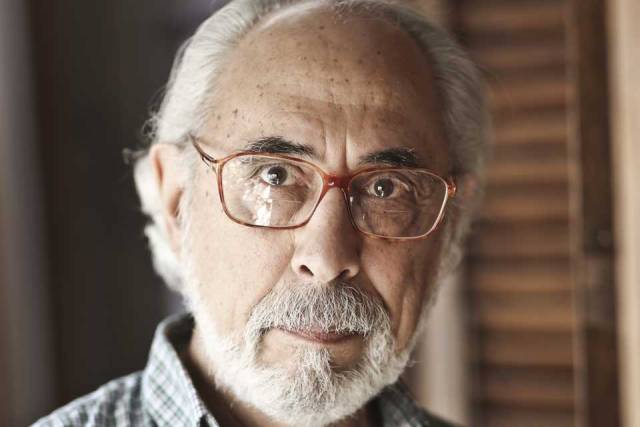

01 Feb Santiago Kovadloff: “Veo mi presente: es verosímil para mí pensar que mi vida termine. Hoy, quizás mañana. No quiere decir que esté dispuesto”

Por Víctor Hugo Ghitta

La sala en penumbras está atiborrada de libros. Si el visitante entrecierra los ojos, aparecen con claridad palabras que nombran las obsesiones del escritor: Camus, Borges, Cortázar, Pessoa. Hay una fotografía apócrifa que reúne a maestros del humor: Groucho Marx, Woody Allen, Chaplin, Quino y, junto a ellos, Freud. Hay lápices y lapiceras ordenados con una paciencia obsesiva; un atril de madera en el que el poeta escribe y corrige a mano y de pie; un disco con la grabación de El extranjero hecha por Camus en 1954; un librito de Pascal Quignard titulado El odio a la música.

En un bellísimo salón contiguo hay más libros, muchos de ellos sobre pintura. No está a la vista la colección de libros antiguos en el espléndido departamento donde vive Santiago Kovadloff. Es un edificio de fines de 1800 restaurado en 1922. Seis u ocho sillas idénticas están dispuestas a la espera de sus ocupantes. “Esta tarde leeremos la Biblia”, dice. El ambiente es de una belleza austera; los muebles y los objetos no llevan la huella obscena del dinero.

La conversación tiene la cordialidad del encuentro entre dos personas que pudieron cultivar una amistad. Cada idea se asemeja a una llama que alumbra la gruta en que los hombres se interrogan desde hace miles de años. La escena tiene un ligero encanto teatral. Quizás acentúen esa apariencia la quietud y el silencio, tan parecidos a los de la liturgia, o la gravedad de la voz. Quizás, el peso de las palabras o el bello asombro y la ligera inhibición que provocan cuando son dichas por un filósofo. O quizá sea apenas la leve coquetería que a veces trae la vanidad.

-Empecemos por la biblioteca, pues.

-Que contiene mi historia. Tengo libros del colegio secundario, como una Historia de la literatura francesa. A veces me animo a mirarla, tiene marcas que son los primeros indicios de mis lecturas: Racine, Corneille, Montaigne. Yo había conocido Europa en 1960. No consigo transmitir lo que fue descubrir el frío, el invierno, en diciembre; ver en París a una mujer en un balcón mientras bosteza y cierra los postigos. La vida cotidiana más que los grandes hechos. Esos vinieron después. De regreso en Brasil, recogí las notas de viaje en lo que creía que era un libro; se llamaba La constatación, estaba escrito en un portugués atravesado por el español. Cuando lo terminé se lo di a mi padre para que lo leyera. Las semanas pasaban, pero mi padre no me decía nada; yo estaba muy pendiente, tenía 17 años. Y un día llegó con el libro editado. Había impreso 300 ejemplares. De ese libro guardo un ejemplar. Hace poco escribí el borrador de un breve ensayo en el que me preguntaba qué sería de mi biblioteca cuando yo no esté. Pensé en su dispersión, en el desorden inevitable que va a tener lugar cuando deje de ser mía. Los objetos, como los libros, también tienen secretos. Mirá este fragmento de una baldosa de Lisboa. Hay tantas cosas que no recuerdo y que descubriría si me diera una vuelta por mi biblioteca.

-¿Cuándo llegaste a Brasil?

-Llegué a San Pablo con 14 años. La empresa donde trabajaba mi padre lo trasladó allí. Primero fuimos a Laboulaye, Córdoba. Una experiencia extraordinaria. El campo. Tuve mi único caballo, una yeguita alazana preciosa. Iba al colegio montado en ella. Llegamos el 12 de julio de 1957. Íbamos abrigados; saco, corbata. Sufrimos mucho. El idioma, el deseo de volver. Un desarraigo muy doloroso. Descubrí la humillación de no saber un idioma, entre los adolescentes, tenía compañeros implacables. ¿Y sabés qué me salvó? El fútbol. Yo atajaba bien, necesitaban un arquero y no había que hablar. Eso me dio cierta posibilidad de ser aceptado. Pero empecé a estudiar el portugués con desesperación. Descubrí qué era ser extranjero. Había hecho amigos, pero no teníamos una infancia en común ni recuerdos por compartir. Sólo tenía a mi hermano. Él sigue viviendo en Brasil. En él la nostalgia es muy intensa, y ni aun volviendo aquí encuentra lo que alguna vez dejó en Buenos Aires.

-Llegaste a Brasil en su época dorada.

-A fines de los 50, sí. Después vinieron la música y la literatura, pero antes fue el fútbol. Iba al Estadio Pacaembú. Yo era de Santos, Pelé jugaba allí. Era una fiesta indescriptible de talento y de humor. En aquel entonces, las hinchadas se hacían oír no sólo a través del aliento sino haciendo batucada en cajitas de fósforos, scatum, scatum, la cancha se llenaba de ese sonido armonioso como sucedía en el carnaval. Después, la música. Maysa Matarazzo, magnífica. El descubrimiento del samba brasileño de los años 30. De a poco el castellano se me fue estropeando. Con papá y mamá lo hablábamos, pero con mi hermano lo hacíamos en portugués. Había una urgencia de hablar en portugués. Estudiaba en un colegio italiano, tenía amigos italianos, pero yo ocurría en portugués. La literatura vino después. Jorge Amado, Guimarães Rosa, Thiago de Mello, Vinicius, todos poetas a los que traduje y reuní en un volumen. Pero lo verdaderamente extraordinario, en 1959, fue descubrir Portugal. A Fernando Pessoa. Que llegó a Brasil en una edición de Aguilar. Fue decisivo. Desde ese día la poesía fue imprescindible para mí.

-En el aprendizaje del portugués, ¿ocuparon un lugar la música y las chicas?

-Es posible. En Brasil tuve mis primeros amores y mis primeros fracasos, fui muy eventual correspondido. En 1958, mis compañeras tenían una libertad sexual que excedía en mucho la mía, eran muy sueltas. Yo era más pudoroso que la mayoría de ellas. Te diría que aprendí mucho más de lo que pude enseñar.

-¿La música era sólo el samba?

-No, más que eso. El chorinho, la música nordestina, la sensualidad de instrumentos como el berimbau. El descubrimiento del carnaval. Salir a la calle, y terminar bailando sobre las mesas con amigos. Era de una intensidad y una soltura que yo supongo que en aquellos años no me fue difícil adquirir. Pero siempre sentía que yo pertenecía a otro lado. En 1957 o 1958, cuando asomaba la bossa nova y mucho antes del tropicalismo que traería Caetano, sentía un apego muy fuerte a la música clásica. Había sido educado en ella en la casa de mis padres. Los grandes clásicos del Romanticismo alemán, de Mozart en adelante. Y me gustaba muchísimo el folklore. Los Fronterizos irrumpían en casa permanentemente, papá viajaba a Buenos Aires y traía sus discos y los de Atahulapa Yupanqui; Mercedes Sosa aún no estaba presente en casa. Los Fonterizos generaban en toda la familia una nostalgia de la que no se hablaba. Después ocurrió la bossa nova. Teníamos un vecino en San Pablo, Renato, un organista al que veíamos ensayar e íbamos a escuchar a boîtes. Estaba muy en boga la literatura de Burroughs y Kerouac, que era muy inspiradora en la ensoñación que uno tenía de ser un escritor. Renato, que nos educó en la música brasileña, se ganaba la vida con su arte como yo iba a ganármela con la escritura. Aún lo recuerdo: un hombre delgado, muy alto, con anteojos oscuros, y un poco inaccesible como persona; cuando tocaba, sin embargo, era diáfano.

-Conociste a Vinicius en Buenos Aires.

-Llegó en el año 70, con María Creuza y Toquinho. Yo preparaba mi primera antología de poesía brasileña, con textos de Mario de Andrade, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade y Vinicius. Con el dinero que obtuve con ese libro contribuí a pagar el parto de mi hija Valeria. Me veo corriendo enloquecido por la Plaza de los Dos Congresos, feliz de que iban a nacer juntos mi primer libro y el primer hijo de mi hija mujer. Le llevé a Vinicius sus poemas traducidos por mí. Me recibió en el hall del hotel, con su vaso de whisky proverbial y su panza fenomenal. Si vieras la delicadeza con que me hizo saber que me faltaba mucho para traducir bien. Me invitó a ir a oírlo en La Fusa. Estaba con la muchacha de entonces, alguna de su interminable colección personal. Tiene un poema hermoso que dice así: Que me desculpem as feias, mas a beleza é fundamental…

-Entonces, Lisboa.

-Llego por primera vez en 1961. Con mi hermano. Era la dictadura de Salazar, la ciudad estaba sumida en grandes silencios. Entramos en la proa del barco recitando la Oda marítima de Pessoa como dos religiosos poseídos. Sozinho, no cais deserto, a esta manha de verão… Portugal fue esencialmente Pessoa. En la revista Crisis, que dirigía Eduardo Galeano, yo era el responsable de la sección de literatura en lengua portuguesa. El día en que llegué Galeano me dijo que íbamos a publicar un poema prohibido de Chico Buarque, Cálice. Qué belleza.

-Hugo, tu hermano, reaparece una y otra vez entre tus recuerdos.

-Nos encontramos muy tarde. Con los años nos acercamos mucho. Es diseñador, gran fotógrafo, una celebridad en Brasil. Cuando quedamos huérfanos, cuando sepultamos a nuestros padres, se potenció un sentimiento de cercanía. Yo insisto en llamarlo mi hermano menor aunque le llevo apenas 13 meses. Pero le exijo que sea mi hermano menor, seguramente porque creo que no lo es.

-¿Tus padres murieron cerca en el tiempo?

-Sí, muy ancianos los dos. Un matrimonio de toda la vida. Es curioso: mis padres se han vuelto para mí mucho más enigmáticos de lo que fueron, la familiaridad del trato hacía que la vida cotidiana generara una cierta fluidez; hoy los miro en las fotografías y me pregunto cómo habrán sido además de papá y mamá. Mamá nos hacía juguetes de tela con sus propias manos: conejos, focas, ovejas. Papá estaba muy presente los fines de semana. Nos llevaba a ver a Estudiantes. Un excelente lector; mamá leía mucho menos. Pero papá insistía: siempre en la mesa de luz de ella había un libro que le había regalado él. Antes de dormirme solía leerme la Biblia para niños. Tuve un accidente a los 9 años, estuve en cama mucho tiempo: allí aprendí a leer. Después, a mis 17, cuando me levantaba a escribir a las 5 de la mañana, papá aparecía con un mate, sin hablar siquiera, y me lo dejaba ahí.

-Fútbol y libros. El atleta y el poeta.

-Lo jugué hasta los 40 años. Con más convicción aún cuando descubrí que Camus había jugado en el Racing Universitario de Argel.

-¿Cómo fue tu encuentro con Sartre?

-En 1960 vino a Brasil, con Simone de Beauvoir. La profesora de literatura me invitó a la conferencia de prensa; Sartre quería que hubiese jóvenes. En eso entran los dos. Era la primera vez que yo veía a un filósofo vivo. Era fenomenal el aspecto contrastante de los dos. Él muy feo y bizco, hasta que hablaba, claro. Cuando hablaba era Rock Hudson. Ella era bellísima, una mujer ya madura, discretísima, no aceptó preguntas. Sartre era consultado como un oráculo. Qué es un filósofo, le pregunté cuando me tocó hablar. Esto que ves, dijo, un tipo al que no le dejan hacer preguntas y obligan a dar respuestas. Pero no olvides: un filósofo es un hombre que debe hacer preguntas.

-¿Qué corrientes de la filosofía te convocan especialmente?

Dos vertientes. En una está el pensamiento de Heidegger; en la otra, el de Martin Buber y Emmanuel Lévinas. Heidegger preserva ese estremecimiento que es la perplejidad de ser un testigo ante el mundo; Buber y Lévinas, la emoción de descubrir al prójimo, al otro. La emoción que está ausente en Heidegger y que en Sartre sólo es motivo de especulación.

-¿Por qué el poeta y filósofo se aproxima a la política?

-En mí sobrevivió un trauma de la dictadura: el horror al autoritarismo y a la censura. Cuando ese sentimiento de opresión se vuelve intenso, necesito escribir sobre política. En 1978, tras el cierre de Crisis, debí irme con mi mujer al Brasil. Nos escapamos. Cuando volvimos, un poco locamente, le dije que si no escribía sobre lo que estaba sucediendo no iba a poder escribir más. Por otra parte, muchos pensadores y filósofos se acercaron a la política, Sartre y Camus, entre ellos.

-¿De qué lado estabas en la discusión que mantuvieron Sartre yCamus?

-Del lado de Camus.

-¿Por qué?

-De tal modo estaba de su lado que el día en que murió Camus, el 4 de enero de 1960, lloré por primera vez por un escritor. Su obra fue extraordinaria. Si la ética es inconciliable con la política, es inaceptable que la ética se someta a los intereses sectoriales de la política. Camus tuvo esa postura. Sartre, no. Sartre fue capaz de mentir acerca de los campos de concentración en Rusia, con argumentos que en ese entonces fueron muy aceptados. Pero Camus prefirió el absurdo de esa tensión entre ética y política a la presunción de que la ética debía someterse a la política, y eso a mí me conmovió más.

-¿Hubo otros llantos?

-Sí, sí. [De pronto, llora. Un llanto casi mudo. Cuando se desencadena es contenido con el pudor con que los hombres suelen encubrir sus emociones.] Éste de ahora. De pronto me acordé del día en que nació mi primer nieto. La emoción grande no fue él; fue mi hija. Verla amamantar a mi nieto me inscribió en el tiempo mucho más que su nacimiento. Creo que pude agradecérselo aunque fue, a la vez, muy doloroso. El título de abuelo es el último. Tuve el de arquero, el de licenciado en Filosofía, el que me concedió algún premio literario, el de papá, al fin. Pero el de papá es victorioso; el de abuelo trae de alguna forma una derrota. Yo ya veo más claro hacia adelante. Es razonable pensar que, al borde de los 72 años, el tiempo te empieza a abandonar. Y está bien que así ocurra. Ojalá sea sin humillaciones. Sin dramatismos, veo mi presente: es verosímil para mí que mi vida termine. Hoy, quizás mañana. No quiere decir que estoy dispuesto. Siempre recuerdo la partida de ajedrez que juegan la muerte y el noble en El séptimo sello, el film de Bergman. En un momento, tratando de prolongar un poco la cosa, el noble le da jaque mate a la muerte. La mira y la desafía: jaque mate. Y la muerte, sin inmutarse, le responde: “No me digas”.

LA NACION