22 Feb El astrólogo

Cuento inédito de Ricardo Piglia.

Un legendario y escurridizo ladrón obsesiona al comisario Croce, protagonista de una serie de nuevos relatos que el escritor da a conocer en su Antología personal (Fondo de Cultura Económica). Con trasfondo de complot arltiano, ambos personajes terminan encontrándose en la más clandestina de las circunstancias.

Por Ricardo Piglia

El comisario Croce se había enfrentado durante años con Leandro Lezin, el Maquiavelo de los bajos fondos, como lo había definido un cronista de la sección policial del diario Crítica en octubre de 1931 luego de que el malhechor lograra escapar -con su concubina y dos de sus guardaespaldas- de la redada policial que lo tenía prácticamente cercado en una quinta al sur del Gran Buenos Aires. Había planeado un golpe de una audacia demencial destinado a ocupar en un solo día el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, la Catedral y la Casa Rosada. “El poder en la Argentina está concentrado en la manzana que rodea a la Plaza de Mayo y nuestro objetivo es controlar ese emplazamiento y paralizar de asombro a la nación”, señaló. Habían elegido el feriado de Semana Santa y pensaban usar la procesión de Corpus Christi para encubrir a los miembros del grupo comando, pero como sucede a menudo bastó un solo infiltrado para desbaratar el complot y liquidar a su organización. Habían secuestrado en una pensión del centro al ejecutivo de una compañía azucarera para cobrar un abultado cheque en dólares sin saber que el sujeto era un informante de la marina de guerra.

Aunque esa historia ha sido contada en un libro tan famoso que está para siempre en la memoria de todos, la leyenda de Leandro Lezin siguió creciendo en las dos décadas siguientes, enriquecida por la perversa perfección de sus delitos destinados -como suponían los investigadores- a financiar sus actividades subversivas. Era un criminal, pero también era un revolucionario, era un hombre de acción, pero también era un sofisticado intelectual experto en ciencias ocultas y en estrategia militar. La mayor virtud de este disolvente -y demoníaco- dandy del crimen era su innata capacidad para borrar sus huellas y hacerse invisible.

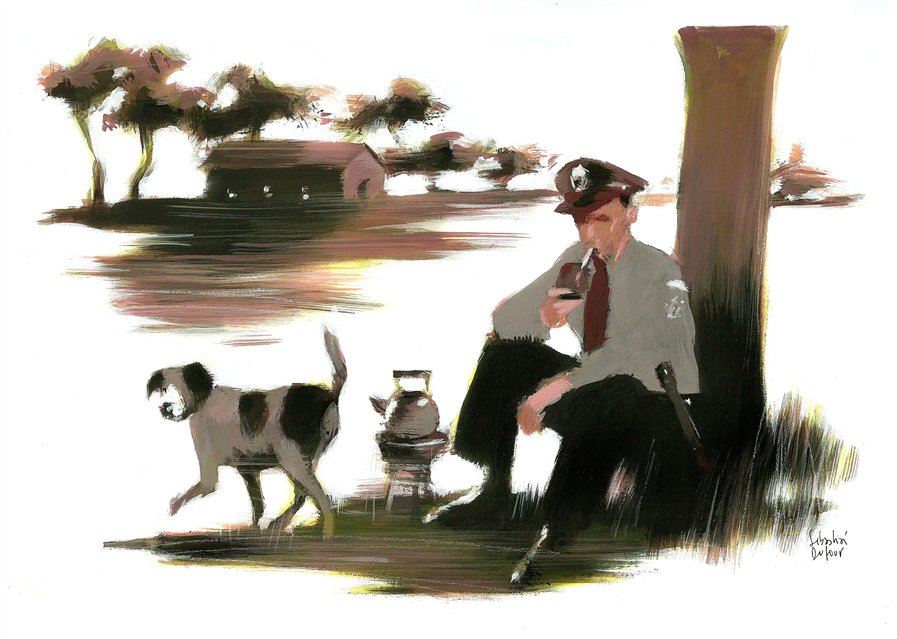

Croce era en aquel tiempo un joven comisario de provincia que en secreto se ilusionaba con la posibilidad de capturar a este émulo criollo de Fantomas. Conocía su legajo judicial y su prontuario y podía imaginar sus maniobras destinadas a crear un calculado desorden con sus aguerridas células criminales capaces de las mayores proezas. “Todo es fluido en él, nunca está fijo, es cambiante y traicionero como las corrientes y los riachos del delta del Paraná, donde tiene su guarida”, pensaba Croce mientras observaba la irritante quietud de la llanura pampeana, siempre igual a sí misma, lisa y chata e inmóvil hasta el fin de los días. “Yo estoy quieto y él se desplaza; cuando él se aquiete y yo esté en movimiento lo detendré”, pensaba mientras tomaba mate en la puerta de la casita blanca donde funcionaba la comisaría. “Detenerlo es fijarlo”, pensó. “¿Estará cansado, ese día, tirado en un catre, dormido? No creo; cuando se mueve no para, y solo para cuando está planeando nuevas paradas. Para”, pensó. “Ajá, ¿para qué? Para saber su paradero… Para en un parador, en un paraje de algún páramo del litoral por ahí”, dijo y miró el horizonte. Así pensaba Croce, aliterando, veía una sinonimia y ya no paraba y se perdía entre los cardos.

-Parado, pienso mejor parado -dijo y se levantó del banco y el cuzco se le acercó moviendo la cola; era un cachorrito, feo y amarillo, una compañía en la soledad del pensar. -¿No, Cuzquito? -dijo Croce. La verdad no estaba aislada, ni quieta. La verdad era variable y comparativa. “Los entes reales son relaciones”, pensó. “La verdad es la forma de una relación más que su esencia”, pensaba; “nos interesa la duración, la mutabilidad; las relaciones internas de la verdad cambian, se mueven”. Le interesaba entender, desde chico era así; entender le interesaba demasiado, a veces no podía dejar de rumiar, se perdía en las variaciones contingentes del mundo, quería saber, captar, detener el vaivén de la vida, y si no podía llegar a una conclusión, se ponía obsesivo, medio catatónico y terminaba en el hospicio. “No se puede pensar de más, uno salta la tranquera y cae en el barro y ya no puede volver”; por eso decidió estudiar filosofía, de muchacho, para tener un objeto concreto en el que meditar, pero no pudo. En cuanto empezaba a leer quería actuar; leía por ejemplo sobre el noúmeno kantiano y pensaba que su amante, la bella Irlandesa casada con otro, que estaba ahí, en la cama, en el hotel de la ruta, desnuda, plena en su ser, era una diosa, apasionada, divertida y sin embargo incognoscible, incomprensible y opaca. “¿Me entendés, Nena?”, preguntaba Croce, que mantenía con la mujer largas conversaciones filosóficas en las clandestinas siestas de verano. “Claro”, decía ella, “para vos soy la cosa en sí, el Ding an sich”; en alemán se lo decía, divertida, la Colorada, que había estudiado en el Trinity College de Dublín. “Todas las mujeres son kantianas”, concluyó Croce. “Cánt-aros”, decí mejor, se reía ella, y luego, alegre, volvía a acentuar y hacer una escansión “como cant-os en la noche”, dijo. Era más inteligente que él, ella, ocurrente, filosa, menos vueltera.

“Me da por rachas”, se resignaba Croce, “empiezo a volar y no aterrizo, me lleva el viento, me lleva la brisa fresca que viene de la laguna”. Leyendo, empecinado, a luz de un candil, a razón de quince líneas por día, durante semanas, la Introducción general a la Crítica del juicio, comprendió, de pronto, claramente, en medio de la noche, que el mejor lugar para él era la escuela de policía. El crimen escondía la verdad de la sociedad; era el en-sí del mundo, si pensaba en eso todo el tiempo, como pesquisa podía pasar desapercibido. “Este Lezin, por ejemplo”, pensaba Croce, “no es un cualquiera”. Era rápido, se anticipaba, estaba siempre un paso adelante, era capaz de pensar con los pensamientos de sus enemigos; era fácil para Lezin ponerse en el lugar de sus perseguidores y pensar por ellos. “Pero no puede pensar como yo”, pensó Croce, “que estoy en el aire”.

-¿No es cierto, Cuzco? -dijo y el cachorro movió la cola y salió disparando y al rato volvió con una rama entre los dientes-. Vení, a ver -dijo Croce y le sacó la rama y se la tiró de nuevo hacia el pajonal.

El comisario estaba al tanto de las pesquisas y de los datos de los informantes y de las inútiles redadas policiales en la capital, pero fue por azar que Lezin se lo cruzó dos veces y que el tercer encuentro resultó el definitivo -como quien le tira una rama a un cachorro para jugar y ve que el perro la busca y escarba y gime en el lugar donde, justo ahí, estaba enterrado lo que Croce quería-.

La primera vez que lo vio fue en el otoño de 1952, cuando tuvo a su cargo una estafa en los ferrocarriles ingleses con una carta de porte por un envío de madera que en realidad escondía un tráfico de armas que a su vez ocultaba un millonario contrabando de joyas robadas. El vagón con la mercadería había quedado varado en el playón de carga de la estación Chillar y como después de una semana nadie se presentó a retirar la mercadería la policía ordenó requisar la madera y ahí encontraron las armas disimuladas visiblemente entre los troncos serruchados. Una madrugada Croce, con una linterna y una lupa, se dedicó a revisar astilla por astilla el piso del vagón vacío hasta encontrar el diminuto broche de una pulsera de platino que brillaba como una brizna de pasto o una rubia hormiga muerta. ¿Las damas de sociedad con sus joyas y vestidos de noche habían cargado los rifles y las pistolas Ballester Molina? Difícil, dedujo Croce. ¿Una de ellas había usado el nocturno vagón después de un baile para tener un encuentro sexual con su amante proletario y perdió el broche en un abrazo pasional? Posible pero dudoso, decidió Croce y se dedicó a estudiar la invisible pista con un microscopio hasta descubrir dos levísimas -pero nítidas- líneas curvas de la huella dactilar del escurridizo masculino más buscado del país. Dedujo que había usado las armas como señuelo para distraer a los ya distraídos agentes de la policía ferroviaria. De inmediato bajó a la capital y visitó a los reducidores y a los capitalistas que compraban joyas robadas; enlazó su conjetura con el robo de joyas de Ricciardi en exhibición en el hotel Alvear el verano anterior. Pidió una lista de las joyerías abiertas en los últimos meses en la ciudad y, luego de dos o tres deducciones rápidas e inspiradas, allanó el negocio de compra y venta de valores El Buscador de Oro, donde secuestró parte de los diamantes ya desmontados y expuestos para la venta. Aunque no pudo detener a Lezin, que escapó justo por los techos y al que alcanzó a ver desde una claraboya cuando subía muy tranquilo en la esquina de Libertad y Cangallo a un veloz cupé negro y escapaba hacia el Bajo.

-Le vi la cara -dijo Croce a su ayudante Medina-. Era tan natural en su modo de moverse que daba la sensación de ser nadie. Está muy flaco ahora y tiene cara de bagre -concluyó.

La segunda oportunidad se presentó dos años más tarde y fue más abstracta: una noche de 1954, mientras tomaba mate en su rancho, sintonizó por casualidad en una repetidora de Azul un programa de radio dedicado a la astrología numérica; le llamaron la atención los raros dichos del conductor. Una voz grave, convincente y falsamente abrasilerada, con el pretexto de hablar del poder mágico de los astros bajaba línea sobre la coyuntura política. Básicamente, la audición -que duraba una hora, no tenía publicidad y se interrumpía en mitad de una frase cada siete minutos para transmitir tangos de Julio De Caro- estaba centrada en la sorda disputa entre el presidente Juan Perón y la alta jerarquía eclesiástica -conflicto que aún no había tomado estado público-. El comisario pensó que el programa obedecía a una política de contrainformación de algún servicio de inteligencia. Pero la semana siguiente, al sintonizar de nuevo la audición, tuvo una de sus clásicas iluminaciones y comprendió que quien hablaba en la radio era el perseguido Leandro Lezin, que ya había usado sus conocimientos de astrología como tapadera en su primera época y verificó que en medio del palabrerío esotérico difundía propagandas y propuestas.

Nosotros acogeremos a los peronistas, a los católicos, a los desquiciados, a los tristes, a los empleados que aspiran a ser millonarios, a los que tienen un plan para reformar el universo, a los cesantes de cualquier cosa, a los proscriptos, a los que acaban de sufrir un proceso y quedan en la calle sin saber para qué lado mirar.

Croce hizo algunas averiguaciones en las radios rurales de la región y una noche en el horario del programa allanó la emisora central, en la ciudad de La Plata. Con su ayudante Medina irrumpieron en el estudio donde solo encontraron un grabador activado por un sereno somnoliento, que declaró que recibía las cintas del programa los miércoles en una encomienda y que una mujer -levemente coja y muy bien puesta, acotó- le había pagado una suma abultada para transmitir los jueves de 22 a 23 las cintas por los micrófonos de Radio Provincia y de sus repetidoras del interior.

-Es Hipólita -le dijo Croce a Medina, que anotó el nombre de la mujer.

-¿Es un alias? -preguntó.

-Poné Hipólita Ergueta, farmacéutica, meretriz convertida y librepensadora.

Croce no quiso dar cuenta de sus descubrimientos y siguió adelante a puro golpe de intuición. Sabía que Lezin se dirigía a sus acólitos y que enfrentaba una compleja conspiración, una red clandestina que se movía con eficacia y discreción confundida con la realidad misma. Bastaba saber leer los diarios, registrar la confusa serie de hechos políticos, la sección policial, las necrológicas, los avisos clasificados, las crónicas de hechos extravagantes para comprobar que el país estaba siendo sometido a una campaña de insidiosas acciones demenciales y no lo sorprendió que esa caótica sucesión de hechos le permitiera encontrarse cara a cara con su rival. Como si lo real -el tejido inconcebible de acontecimientos contingentes- hubiera definido la cita y el encuentro.

Para que eso sucediera tuvo que sobrevenir una catástrofe -imposible e inevitable- que cambió para siempre la realidad del país: en septiembre de 1955 un golpe militar derrocó al presidente Perón, el general se escondió en una cañonera paraguaya, escapó sin pelear, y comenzó su largo exilio. El comisario fue exonerado de su cargo, su casa fue allanada, su hermano menor fue fusilado en la frustrada rebelión del general Valle de 1956 y Croce anduvo deambulando por los campos y durmiendo en precarias guaridas, viajando en oscuros vagones cerrados, en lentos trenes de carga, hasta que al fin pudo entrar en contacto con las frágiles redes clandestinas de la -así llamada- Resistencia Peronista. Pasó a ser Isidro Leiva, de oficio peón rural, y a residir en una pensión de marineros y changadores cerca del puerto de Quequén. Era un lugar seguro; los activistas encubiertos de la zona, que se movían por las lagunas del sur, le consiguieron una reunión con un tal Freire en el comando de la regional sur.

Se encontraron en el local interminable y estrecho de una ferretería náutica en el puerto de Necochea, que encubría, en el altillo, la casa operativa de la conducción provincial del movimiento clandestino. Croce subió por una entrada lateral que se abría sobre una alta escalera de mármol blanco. Al final, en un recodo del pasillo, había una puerta de vidrio con dos jóvenes armados que lo hicieron pasar al salón principal.

-Entre -le dijeron-, pero no lo toque al jefe, ni le dé la mano. Freire estaba de pie junto al amplio ventanal que se abría sobre los docks y los barcos anclados en la dársena; saludó desde lejos con aire de satisfecha confianza y lo invitó a sentarse en uno de los sillones de cuero.

-Soy Leiva -dijo Croce.

Freire sonrió.

-Lo admiro y me alegra volver a verlo, comisario -dijo ante la mirada sorprendida de Croce-. Recuerdo su cara en la banderola del negocio de la calle Libertad la tarde en que casi me detiene.

-Así que entonces…

-Era -dijo Freire-, pero usted está igual.

-Es difícil cambiar -dijo Croce.

-Hemos sido derrotados tantas veces que ya no vamos a cambiar -dijo Freire-, es lo único que nos queda en medio del desastre. Uno sigue pensando lo mismo para que vean que no ha sido doblegado. Ahora los dos estamos en el mismo bando, somos perseguidos. Mientras-dijo pensativo y hosco- nuestros amigos claudican y triunfan. ¿Se acuerda de Barsut? -preguntó de pronto con visible rencor-. El que nos traicionó en Temperley, un cara lisa, triunfó en Hollywood con el nombre de Carlos Thompson…

Croce no recordaba quién era Barsut y tampoco el que estaba ahí era el que recordaba o el que había imaginado, aunque notó en él la fuerza del odio y el afán de venganza. Lezin era un hombre de cejas pobladas y cara flaca; la nariz de boxeador bajaba desde la frente tumultuosa, el pecho amplio estaba apenas contenido por un saco negro, sobre la camisa blanca y el cuello de clergyman; usaba botines lustrosos y un pantalón entallado también negro. Parecía tener, calculó Croce, unos cincuenta y cinco años. Por lo visto se había hecho romper la nariz para cambiar por completo la expresión de su cara. Imaginó la escena: un golpe seco y brutal en el hueso, la sangre en la boca. “Mi pensamiento se distrae con descripciones”, dedujo Croce; “quiere decir que estoy nervioso”. Cuando Lezin giró para buscar unos papeles, Croce vio la tonsura de sacerdote en medio del pelo mota, enredadísimo y corto. “Ah, claro, ahora es el padre Freire”, pensó. Había una Biblia sobre la mesa baja y un crucifijo sobre la pared.

-Raro para mí estar hablando con usted, la verdad, podríamos haber empezado a los tiros. Y raro que un hombre como usted sea policía.

Croce lo miró impasible.

-Ex policía en todo caso.

-Voy a ser franco -dijo, y a grandes rasgos, con un tono de orgullosa soberbia, le resumió su historia.

En 1931, luego de los episodios en la quinta de Temperley, había cruzado con su mujer al Uruguay y luego al Brasil y había regresado clandestino por la frontera norte y se afincó en Misiones, que en aquel tiempo todavía era territorio nacional. Era la selva, no había Estado, ni ley, y rápidamente se puso al frente de una banda de contrabandistas y cuatreros. Compró una hacienda en el interior y armó un pequeño ejército privado con bandoleros brasileros y paraguayos y organizó una logia científico-militar reclutando a todos los europeos desquiciados que sobrevivían en la zona -matemáticos alemanes y rusos que escapaban de la guerra, físicos húngaros, químicos italianos, ex teólogos jesuitas-, hombres brillantes, borrachos y borrosos. Construyó una iglesia, un laboratorio clandestino y una estación de radio. Durante años fue un caudillo respetado e influyente, y empezó a preparar un plan para separar la región de la administración central y formar una república independiente y libertaria. El inesperado ascenso de Perón cambió el país y trastocó los planes; sus hombres desertaron en masa y se unieron al general. Lezin disolvió su banda, volvió a la capital y se dedicó a la propaganda, a las expropiaciones y a trabajos de organización.

-También yo me metí en el peronismo, a mi manera -concluyó-. No soy un cínico, la realidad es cínica, yo solo me adapto a ella. ¿Usted es peronista?

-No creo.

-¿No cree o no piensa?

-No creo.

-Yo primero creo y después veo si conviene o no. No hay política sin creencia, no me interesa voltear este gobierno, me interesa el poder.

“Es cierto que de perfil se parece a Lenin, como dijo Erdosain”, pensó Croce.

-Estamos en una situación inmejorable -siguió el Astrólogo-. Tenemos un líder carismático y está lejos, podemos pedir cualquier cosa en su nombre. Ya es un mito. Y no se puede hacer la revolución sin un mito… La gente está triste, está acorralada y es capaz de cualquier cosa. Vea -dijo y desplegó un mapa. La Argentina estaba dividida en zonas, había círculos rojos y azules, rayas verticales, cruces, siglas-. Hay que abandonar la capital, replegarnos al sur: Avellaneda, Florencio Varela, Bahía Blanca. -Con un puntero mostraba regionales, rutas, centros neurálgicos-. Estamos fuertes en el gran Rosario, hay gente nuestra en el cinturón industrial de Córdoba pero no en la ciudad. Mi idea es infiltrarnos en las zonas débiles y dominar todo a costa de dinero y terror.. El que tenga un poco de psicología se pone este país en el bolsillo.. Estamos frente a una coyuntura. (Pronunciaba coiuntura, notó Croce, “le debe parecer más académico o más preciso”, pensó.) Una coyuntura como esta -insistió Lezin- se da una vez cada cien años. Vamos a liquidar y a sobornar a quienes haga falta, siempre en nombre del Líder. -Su rostro parecía enrojecido por el fulgor de una fragua exigida a pleno y sus pulmones se movían como un fuelle desaforado; su voz en cambio era fuerte pero tranquila y modulaba con los modos de un actor convincente y sincero-. Pero sobre todo vamos a comprar voluntades, negociar con almas; comerciar hoy es igual a hacer política, estamos en la era de los grandes negociados -dijo-. La corrupción es el rostro humano del sistema, el engranaje emocional de la maquinaria abstracta del capitalismo, su eslabón débil. Los coimeros, los avivados, los ventajeros, los estafadores, los usureros son nuestros aliados, están en todos lados, en las oficinas, en las empresas, en los ministerios y realizan por su cuenta las mismas trapisondas que el poder económico hace todos los días en escala gigantesca: robar, engañar, estafar, quedarse con el vuelto.

Lezin los conocía y confiaba en ellos. Roban pero están descontentos, son honestos pero también deshonestos, creen en la moral y son inmorales, critican a los malos gobiernos y cobran comisiones para aceitar los trámites. Son y no son, y para ganarlos hay que correrlos para el lado que disparan, ofrecerles una salida.

“Me gusta”, pensó Croce. “Es original. Está loco, pero es vivísimo.” Y le pareció adivinar su conclusión: ¿O vamos a tomar el poder con los tinterillos y los tenderos?

-Lo que hace falta ahora es un estratega -dijo el Astrólogo-. El general no está en el territorio, necesitamos un jefe acá, en el campo de batalla. El hombre más irresistible de la Tierra -dijo de pronto- es el soñador cuyos sueños se hacen realidad. -Croce había aprendido por su oficio a no mostrase nunca sorprendido y escuchar con ojos impávidos lo que no entendía-. ¿Cómo la ve? -preguntó el Astrólogo.

-Soy un simple comisario de pueblo pero no se imagina las cosas que he visto.. -contestó reflexivo Croce-. Hay que lidiar con el mal y con la estupidez ajena. La gente mata por nada, dejan a los hijitos atados a una estaca con un tiento de un metro y medio, les ponen agua y dulces en una manta y se van al baile, y cuando vuelven se los han comido los perros. Casos y casos así he visto, señor mío; el horror y la idiotez reinan en el mundo.

-Lo entiendo, mi amigo -dijo el Astrólogo meditabundo, y se acercó a los ventanales-. Las calles están vacías, no hay gente en ningún lado, no hay nadie en el puerto, todo está muerto, es demencial, leguas y leguas de campo tendido, y atrás nada, los perros cebados, las osamentas, solo hay vientos, polvo y soledad. Pero este es un país cambiante, hay que estar prevenido. Me guío por mis horóscopos. ¿Ve? Saturno está sobre Venus. Ojo, no se confunda, soy el Astrólogo pero no soy un gil. -Abrió un baúl de madera cruzado por flejes de metal-. Mire -estaba lleno de dólares, billetes de cien, atados en fajos de papel con el sello del Banco Nación-, podemos financiar lo que haga falta. ¿Ve aquí? -Señaló con el puño cerrado el sol en un lienzo con signos zodiacales-. El solsticio estival es propicio, hay que actuar, no tenemos otras certezas, mi querido amigo. Mucha plata en la faltriquera, un arma en la cintura y la voluntad de vencer. Eso es todo.

-Tiene razón -dijo Croce-. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? -preguntó. Siempre hablaba de sí mismo en plural cuando era escéptico.

-Tengo grandes planes, el régimen tiene los días contados… Confíe en mí -dijo el Astrólogo-. Nos vemos pronto, mi gente le avisa. -Golpeó las manos con un gesto teatral. Uno de los jóvenes armados se asomó por la puerta-. Acompañen al comisario -dijo el Astrólogo y de inmediato se olvidó de él y se inclinó con expresión intensa sobre el horóscopo con un compás en la mano.

“Es extraño, tiene carisma, es uno de esos hombres”, pensaba Croce ya en la calle, “que fijan la atención en alguien y lo iluminan con una inolvidable sensación de intimidad, pero cuando han conseguido lo que quieren, abandonan a su interlocutor y lo olvidan al instante, como si no lo conocieran , y fijan su interés -su calidez, su simpatía- en otra cosa que les interese -una persona, un perro, un dibujo-, lo que sea -una piedra, incluso-, y la capturan y seducen. Sí”, se dijo, “aunque sea un objeto, igual lo hacen sentir que es único e insustituible. Por eso la gente los sigue, porque durante un instante eterno hacen que uno se sienta lleno de vida. Son al revés que yo”, pensó con una rara torsión sintáctica que delataba su melancolía, “que siempre estoy distraído y distante como si me separara del mundo una plancha de vidrio y cuando me intereso por alguien es para interrogarlo, para saber qué piensa o qué hizo. Mientras, los hombres como el Astrólogo solo quieren hablar ellos, decir lo suyo”, se dijo mientras caminaba por los muelles del puerto vacío; “en cambio yo no tengo nunca nada que decir”.

Dos semanas después, cuando Croce había conseguido por fin un trabajo de escribiente en los depósitos de carga y descarga de la estación de Olavarría y vivía clandestino en una casita alquilada, supo que Lezin y su mujer habían muerto al resistir un allanamiento del Ejército en Avellaneda. Nadie se refirió públicamente a su muerte y nadie recordó su historia, ni escribió su necrológica, salvo Azul y Blanco, el periódico nacionalista de Sánchez Sorondo que labró su epitafio con enérgica y lacónica prosa de combate.

Matan a dos patriotas. Un grupo de cipayos uniformados de la revolución fusiladora allanó anoche sin orden judicial la vivienda de Leandro Lezin, más conocido como el Astrólogo, y fusiló al legendario pensador nacional y a su compañera, la activista de la causa popular y defensora de los derechos de la mujer argentina, Hipólita Egueda, cariñosamente conocida como la Renga Brava. El pueblo no los olvida y reza por ellos. QEPD.

Croce se guardó el recorte en la carpeta donde conservaba los testimonios de aquellos tiempos difíciles.

“Como todos los tiempos, en todos los tiempos, para todos los hombres. Difíciles”, se dijo Croce, mirando arder la brasa del cigarro en la oscuridad, echado en la cama, sin poder dormir, mientras esperaba el alba, solo en su cuarto, escuchando muy bajo en la radio las cifras del precio del kilo vivo del ganado en pie en el mercado de Liniers. “Al matadero”, pensó.

LA NACION

ILUSTRACIONES: SEBASTIÁN DUFOUR