04 May La comedia de las rarezas humanas

Por Nora Bär

A los noventa años y cuando está completamente ciega, Rosalie comienza a ver gente que lleva vestidos orientales. Dorothy S. percibe palabras que no pertenecen a ningún lenguaje conocido. Marjorie J., que padece un glaucoma que afecta casi toda la mitad inferior de su visión, ve música, líneas, espacios, notas. Zelda ve rosas cuando cierra los ojos. Joe Simpson escucha voces después de sufrir un accidente catastrófico al caer de una cornisa de hielo en los Andes. Daniel Breslaw, un estudiante que prueba LSD, ve estrellas dentro del cuarto.

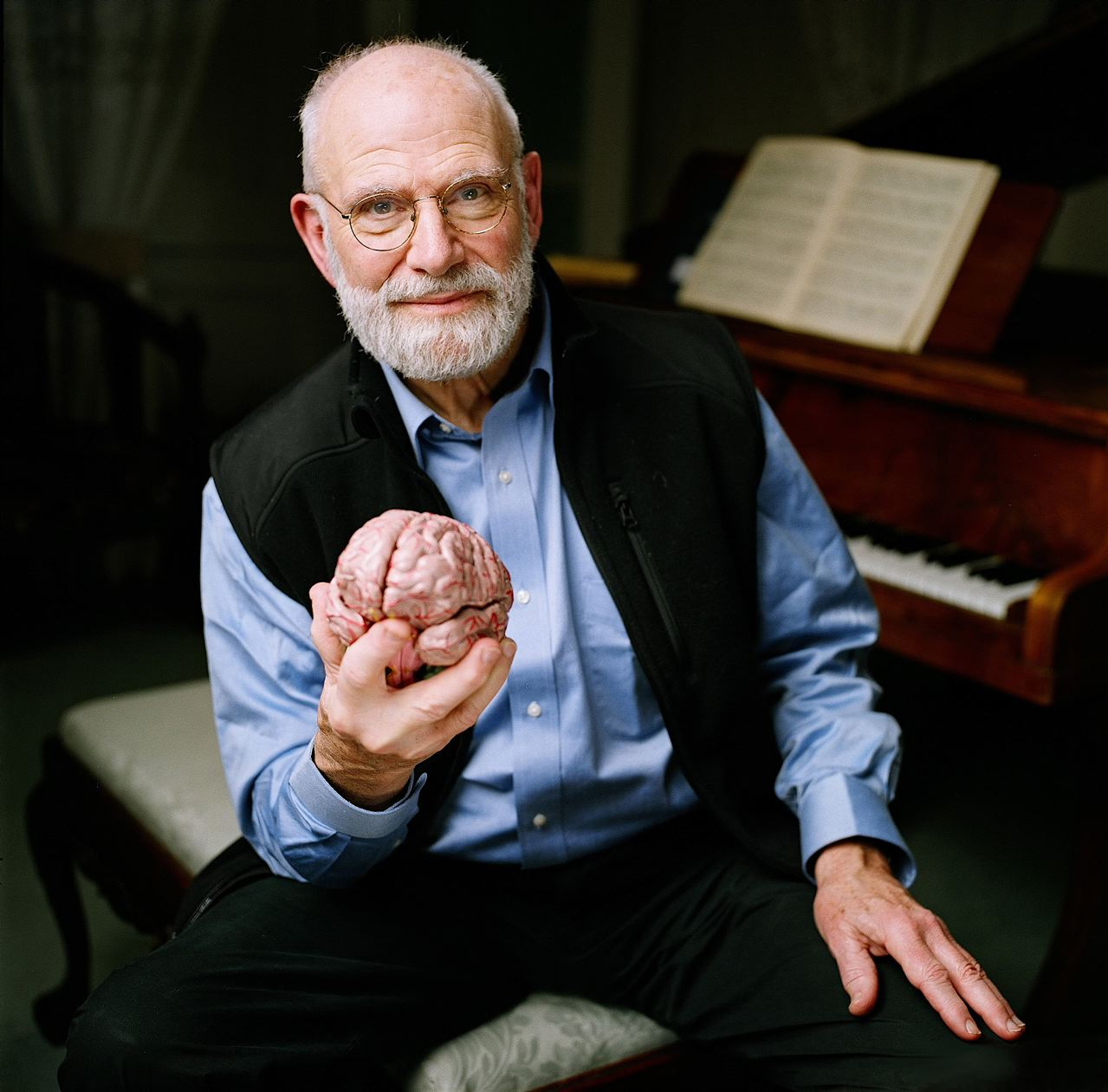

Personajes como éstos y muchos otros, cuyos cerebros se internan por caminos inexplorados de las infinitas dimensiones de lo que llamamos “realidad”, son los que dan vida a la variopinta comedia humana que a lo largo de más de cuarenta años viene urdiendo el neurólogo inglés Oliver Sacks. Con relatos en los que entreteje ciencia y literatura con exquisita sensibilidad, y en los que no elude la emoción de la experiencia personal, Sacks se convirtió sin duda en el más eximio cronista de las rarezas de la mente.

La carrera que dio lugar a su vasta obra empezó en el lugar menos imaginable: el jardín del Einstein College of Medicine, en Nueva York, al que había llegado en 1965, después de graduarse en el Queen’s College de la Universidad de Oxford, de entrenarse en Canadá y de doctorarse en la Universidad de California en Los Ángeles.

El menor de los cuatro hijos del médico Samuel Sacks y de una de las primeras cirujanas de Inglaterra, Muriel Elsie Landau, había nacido en Londres el 9 de julio de 1933, y no estaba en sus planes convertirse en escritor.

“Quería convertirme en un verdadero científico, del tipo de los que hacen experimentos en el laboratorio.”, cuenta en una reciente entrevista por su cumpleaños número 80 en el programa estadounidense de divulgación de temas científicos Radiolab. Había obtenido una posición para estudiar. gusanos. “Sí, temo que debo haber perpetrado un genocidio de gusanos [.] -bromea-. Los recolectaba de a cientos, de a miles. En total deben haber sido como decenas de miles.”

La misión de Sacks era poner bajo la lupa las reacciones de los gusanos ante distintos estímulos para estudiar su sistema nervioso. En particular, se concentró en una finísima membrana que rodea las neuronas -la vaina de mielina- que interviene en la transmisión de los impulsos a lo largo de los nervios. La retiraba muy delicada y lentamente para llegar a reunir una pequeña cantidad, tal vez una milésima del peso del gusano. “Por supuesto, como todos los científicos, tomaba notas -cuenta Sacks-. Registraba anotaciones muy detalladas, en un enorme cuaderno verde, mi cuaderno de laboratorio. En ese tiempo vivía en el West Village, tenía una moto e iba diariamente al Einstein [que queda] en el Bronx. Por las noches, a veces me llevaba el cuaderno a casa para revisarlo. Pero un día estaba apurado, no lo sujeté bien a mi moto y mientras cruzaba el Bronx el cuaderno se soltó y se cayó. Me detuve y observé el centro de la calle por la que pasaba una enorme cantidad de conductores, muy veloces, muy agresivos, que en lugar de respetar mi sagrado cuaderno, lo estaban destrozando página por página. Dos veces intenté internarme en el tránsito, pero hubiera sido fatal. Así que perdí mi cuaderno ¡con nueve meses de anotaciones! A pesar de todo, me dije, podría continuar mi trabajo y obtener más resultados. Pero después tuve otro accidente: ¡perdí la mielina que había estado recolectando durante esos nueve meses!”

Dos errores como ésos no podían presagiar nada bueno. Los directores del centro en el que trabajaba fueron a verlo y le dieron un consejo, amable pero firme, que le cambiaría la vida: “Sacks, usted es una amenaza. Dedíquese a tratar pacientes, hará menos daño”. Ese día se terminó su trabajo en la mesada del laboratorio y comenzaría otra historia.

Aterrizó en un hogar para ancianos, el Beth Abraham Home for Incurables, en el Bronx, un lugar que no hubiera atraído a ningún médico con aspiraciones y que sin embargo resultó un entorno perfecto para Sacks, un espíritu retraído y que, hoy lo reconoce, está dominado por una extrema timidez a la que nunca pudo sobreponerse. Allí podía pasar gran parte del día con pacientes, un grupo de individuos muy particulares que serían el motivo de un encontronazo frontal entre Oliver y la comunidad científica de mediados del siglo pasado.

“Al llegar me pregunté: ‘¿Qué está pasando aquí?’ -recuerda-. Donde fuera que mirara, veía personas, algunas paradas, otras sentadas, pero todas quietas, como estatuas de hielo.”

Los pacientes inmóviles de Sacks se habían enfermado en los años veinte o treinta de un tipo de encefalitis llamada “letárgica”. Habían sobrevivido, pero se habían convertido en “volcanes extinguidos”. En 1966, un año después de su llegada, una afortunada coincidencia (en las vidas de novela siempre se necesita alguna para que se cumplan los designios del destino) puso en sus manos una herramienta insospechada para ayudarlos: un trabajo científico mostraba que un nuevo fármaco, la levodopa, parecía lograr que pacientes con mal de Parkinson se “aflojaran”. Decidió pedir algunas dosis para hacer un estudio y comenzó a administrárselas a sus pacientes. Los cambios fueron increíbles.

“Empezaron a volverse más atentos a su entorno, capaces de moverse y de sentir como no lo habían hecho en décadas -cuenta-. [.] Una de ellas me dijo: ‘Soy una nueva persona. Siento tanto que no puedo contarlo’. Otra, ‘Quisiera expresar lo que siento, […] quisiera tener un diccionario para buscar palabras para [expresar] mis sentimientos’.”

En esos años, el neurólogo debutante debería haber llenado formularios para informar sus resultados. Redactar un informe con cifras, cuadros, mediciones… Pero Sacks sintió que eso no era suficiente, que había visto tanto que no podía “encorsetarlo” dentro de las rígidas fórmulas del lenguaje científico.

Sacks acababa de leer dos libros del neurólogo ruso Alexander Luria. Uno se trataba de un hombre con una memoria notable, relatado de forma tan vívida que el científico se había devorado las primeras veinte páginas creyendo que era una novela. Era una “descripción de caso”, pero con profusión de detalles emotivos y de referencias al drama humano de su paciente. El otro fue El cerebro humano y los procesos psicológicos, del mismo autor.

“Me asombraron su agudeza, su profundidad, su dulzura narrativa -explica-. Y me dije: ‘Espera un segundo, Oliver: este hombre está haciendo exactamente lo que yo quiero hacer’. Y de repente me puse celoso porque este tipo lo estaba haciendo muy bien. Y me repetí: ‘Este hombre ha visto todo, y lo escribe tan bien que pronto habrá escrito todo lo que yo pueda escribir, así que no va a haber lugar para mí en el mundo, Luria lo habrá contado todo’.”

Y así, acicateado por Alexander Luria, Oliver Sacks se sentó y escribió Despertares.

La obra se publicó en 1974 y llamó la atención del mundillo artístico neoyorquino. Pero pasó sin pena ni gloria en el ámbito de la investigación y no fue reseñada por ninguna revista de su especialidad. La comunidad científica simplemente lo ignoró. En el mejor de los casos, sus colegas quedaron perplejos: “Esto no es ciencia, es anecdótico”, adujeron. “¿Donde están los datos? ¿Qué está haciendo Sacks?”, se preguntaban. También hay quienes adoptaron una posición mucho más crítica y lo acusaron de utilizar a sus pacientes para impulsar una carrera literaria.

Cuando se encontró en medio de una disputa que tenía ribetes de crueldad, el apoyo de poetas, autores de teatro, escritores y una carta llegada desde Moscú firmada por el mismísimo Luria dándole su apoyo le ofrecieron el aliento que lo impulsó a seguir escribiendo.

Desde entonces, viene contando historias. Historias sobre personas que sufren agnosia visual (El hombre que confundió a su mujer con un sombrero), sobre momentos olvidados de los descubrimientos científicos (Historias de la ciencia y el olvido, junto con Daniel Kevles, R.C. Lewontin, Stephen Jay Gould y Jonathan Miller), sobre la sordera (Veo una voz: viaje al país de los sordos), talentos artísticos (Musicofilia: relatos de la música y el cerebro), gente que puede comunicarse con otros a pesar de haber perdido habilidades que consideramos indispensables, como una concertista de piano que aún distingue las letras del alfabeto pero ya no puede leer la notación musical, o su propia incapacidad de reconocer las caras (Los ojos de la mente), sobre pintores que dejan de ver el color y otros que tras toda una vida de ceguera recuperan la vista sólo para darse cuenta de que no saben ver; autistas que tan sólo pueden comprender a los animales (Un antropólogo en Marte: siete relatos paradójicos) y sobre sus propios problemas cuando, por un accidente mientras caminaba en la montaña en solitario, perdió el control de una pierna (Con una sola pierna).

En este último libro se percibe su mirada de antologista, a la vez distante y extraordinariamente cercana, que no se detiene ni ante sus propias afecciones:

Llevaba quince años realizando observaciones neurológicas en mis pacientes, cuando en 1974 tuve una experiencia neurológica propia: experimenté, por decirlo de algún modo, un síndrome neurofisiológico desde “dentro”. Los nervios y los músculos de mi pierna izquierda quedaron gravemente lesionados tras sufrir un accidente mientras practicaba el alpinismo en un lugar remoto de Noruega. Tuve que someterme a una operación quirúrgica para unir los tendones de los músculos, y pasó algún tiempo hasta que los nervios se recuperaron. Durante las dos semanas en las que mi pierna permaneció desnervada e inmovilizada con escayola, aquélla no sólo quedó privada de movimiento y de sensaciones, sino que además dejó de parecerme parte de mi cuerpo. Se había convertido en un objeto sin vida, casi inorgánico, irreal, inconcebiblemente ajeno y extraño. Pero cuando intenté comunicar la experiencia a mi médico, éste me dijo: “Sacks, eres único. Jamás he oído decir a un paciente cosa igual”.

Amado y criticado con similar intensidad, como neurólogo Sacks es un maravilloso escritor, y como escritor exhibe una precisión y un conocimiento de primera mano que enriquecen con detalles inimaginables sus historias. En todos sus libros pasa por alto signos clínicos para describir, en cambio, las vivencias subjetivas de sus pacientes/personajes. La mayoría de las alteraciones que atraen su atención son extrañas o infrecuentes, pero él las enfoca con compasión hacia sus sujetos de observación, subrayando las estrategias que les permiten sobreponerse a aflicciones que amenazan su más primario sentido de la identidad. Sacks recupera el drama humano que hay detrás de la enfermedad y que muchas veces los médicos no alcanzan o no quieren ver. Retrata, como titula la periodista científica Natalie Angier un artículo para The New York Times sobre una serie de la BBC inspirada en su vida y su trabajo, “una galería de rarezas humanas que son, después de todo, seres humanos”.

Ubicado en esa frontera difusa que divide la medicina y la literatura, en su último libro, Alucinaciones (Anagrama), escribe sobre esos extraños objetos mentales que “surgen de la nada” y que “podrían haber dado lugar a nuestro arte, nuestro folklore e incluso nuestra religión”. A la manera de Linneo, Von Humboldt, Ameghino y otros naturalistas de los siglos XVIII y XIX, presenta una suerte de catálogo o taxonomía de las alucinaciones: de letras, de seudopalabras, de figuras y personajes, de olores y de sonidos, por drogas, dolor, soledad, reclusión y cansancio extremos. Algunas, incluso, fueron experimentadas por él mismo cuando, en los años sesenta, probó el LSD y la marihuana, y hasta se inyectó morfina. Todas, dice Sacks, “nos ofrecen una comprensión más directa de cómo funciona el cerebro”.

Dice Angier: “En su incansable lucha por entender al Otro [.] Sacks convierte lo extraño en familiar y lo familiar en novedoso”. Curiosamente, el maravilloso don tanto de la literatura como de la ciencia.

LA NACION