15 Dec Misterio de un hombre en la selva

Por Soledad Quereilhac

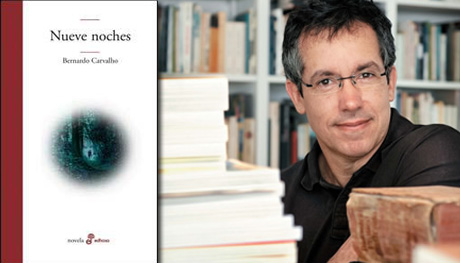

Nueve noches es una de las más celebradas novelas del escritor Bernardo Carvalho (Río de Janeiro, 1960), publicada originalmente en Brasil en 2002, a la que le siguieron luego, entre otras, Mongólia (2003) y O sol se põe em São Paulo (2007). Su reciente edición en castellano, con traducción del escritor argentino Leopoldo Brizuela, es un acontecimiento que merece destacarse, no sólo porque afianza la difusión de la literatura brasileña contemporánea entre los hispanohablantes, sino porque además se trata de una notable narración en la que ficción y realidad se entremezclan de manera irreversible, como si el impulso novelístico que contenía latente una historia hallada al azar por Carvalho en el diario lograra imponerse siempre por sobre cualquier tentación de hacer periodismo de investigación o crónica de vida. Además de narrar una historia intensa, trágica, rodeada de atrapante misterio hasta el final -el viaje del antropólogo estadounidense Bell Quain al Brasil indígena y su posterior suicidio en la selva en 1939-, Carvalho logra el inusual resultado de una novela que hace uso muy medido de sus materiales narrativos para proyectarlos hacia el entramado de la buena literatura, a diferencia de tantas obras que quedan encandiladas o presas de sus argumentos, a los que sólo pueden glosar, documentar, o a lo sumo presentar con decorosa linealidad. A poco de comenzar la lectura de Nueve noches , la pregunta sobre cuál de los personajes es real y cuál ficticio, o sobre qué hecho ha acontecido tal cual se narra y cuál, en cambio, ha recibido los retoques de la ficción, pierde toda pertinencia, porque la narración, la escritura misma, es la que cobra inusitado protagonismo: una escritura que sostiene el misterio constante tras el tono casual de un testimonio o una investigación, que mantiene el trasfondo de una tragedia que nunca termina de agravarse, de revelar nuevos y complicados ribetes que tocan a los vínculos parentales, la sexualidad y la identidad cultural.

La novela se inicia con las cartas de un narrador desesperado que encabeza sus entradas, invariablemente, con la frase: “Esto es para cuando usted venga”. Desde el poblado de Carolina, en Mato Grosso, intuyendo su pronta muerte, se dirige a un destinatario desconocido, a un hombre cercano a Quain que podría poseer la respuesta al enigma de su suicidio. Estas cartas, en cursiva, se intercalan con la narración de un escritor -cercano al propio autor- que al descubrir el trágico destino de Quain en un artículo de 2001, emprende una investigación que poco se explica por la mera curiosidad o por la necesidad de un motivo para su escritura, y mucho, en cambio, por el impulso de una oscura identificación, por el atractivo que ejerce un misterio cuya resolución sospecha más sensiblemente que de manera razonada o acaso, también, por el gran rodeo que salir en busca del fantasma de Quain significa para reencontrarse con su propia infancia en el “mato” con los indios, época que recuerda como “la representación del infierno”. De esta manera, la narración avanza a dos voces: por un lado, la voz del ingeniero de Carolina, Manoel Perna, con su angustiosa voluntad de preservar el último rastro de su amigo Quain -una carta jamás enviada a Río de Janeiro, que permanece cerrada- y a la espera de un desconocido que redima la memoria del melancólico norteamericano que le narró su vida durante nueve noches; por otro, el escritor que en 2001 se topa con el nombre de Quain en el diario y que gracias a sus pesquisas en Brasil y Estados Unidos, avanza sin saberlo por la misma senda que Manoel Perna intuyó. Las voces arman así un espejo de doble frente en el tiempo -la década del 40 y el año 2001-, cuya bisagra no es otra que el azar que hace revivir la inquietud jamás oída de Perna en la obsesión de un joven novelista del futuro.

Este magnetismo de la figura de Quain (un antropólogo que efectivamente existió y que tuvo intercambios con Lévi-Strauss, Ruth Benedict y la brasileña Heloísa Alberto Torres) lleva al narrador a internarse varios días con los indios krahô, experiencia que también es narrada con una perspectiva original: lejos de todo paternalismo, e incluso despojado de empatía, el narrador padece los rituales indígenas con los cuales la tribu quiere homenajearlo, a tal punto que se harta de todos ellos y manifiesta, sin disimulo, su fobia urbana y occidental. Rodeado de antropólogos del pasado y del presente, su registro no tiene, empero, nada que ver con el de las ciencias sociales; por el contrario, el contacto con las tribus le despierta reflexiones sobre otro de los grandes temas que atraviesan Nueve noches : la paternidad. Carente, prácticamente, de personajes mujeres, la novela problematiza el vínculo de parentesco padre-hijo, lejos de la etnología y cerca, en cambio, de un pathos sombrío, de una sombra opresora que tiñe esa relación con el desamor, el amor no correspondido o el simple abandono. El lugar en que se colocan los indios respecto de los blancos que los visitan -y más precisamente, lo que esperan de ellos cuando vuelven a la “civilización”- reproduce también un vínculo padre-hijo de la manera más patética, porque lo que fuerza a esa jerarquía parece ser un destino cultural de exclusión permanente, una condena a ciudadanos de segunda.

Acaso el rasgo más notable de Nueve noches sea su particular habilidad para la mezcla de elementos que no suelen aparecer juntos en una misma novela: mantiene el vértigo del misterio hasta el final, como en los thrillers , a pesar de que el lector intuya todo el tiempo de qué se trata ese misterio, a pesar de que también sepa que lo oculto, lo siniestro que late tras el enigma, no tiene que ver con tramas policiales sino con los sentimientos. Asimismo, combina el avance de una detallada investigación -la investigación que, intuimos, demandó al propio Bernardo Carvalho la escritura de su novela- con un tipo de escritura más morosa, desviada, ocupada de crear el trasfondo trágico, sufriente, a veces ominoso, de las historias, sólo representable a fuerza de procedimientos narrativos complejos. Por último, incorpora a la trama la cuestión de los estudios antropológicos sobre las comunidades indígenas de Brasil, las estadas de los blancos en las tribus y las tensiones culturales de esas relaciones, sin caer en etnografía literaria alguna, sino por el contrario, encauzando todo ello hacia el hilo conductor del tormento y la tortura psicológica que imprime en el personaje de Quain.

En una entrevista de hace algunos años, a propósito de la publicación de Nueve noches en Brasil, Carvalho dijo que su novela era “una literatura a la manera de los indios”, en referencia a su imposibilidad de discernir cuándo le decían la verdad y cuándo le mentían, dado que en ocasiones le ofrecían más de una versión sobre la misma anécdota. En efecto, el clima general de Nueve noches reposa sobre ese efecto de incertidumbre, pero no ya atribuido a la picardía o a los deseos de agradar de uno o varios sujetos; la inestabilidad de la verdad es aquí el oscuro laberinto, a medias derruido, que deja el paso del tiempo, las pasiones prohibidas y la soledad. No es casual que un desolado Manoel Perna comience sus cartas advirtiendo al desconocido: “Cada día recibirá una respuesta diferente. La verdad está perdida entre tantas contradicciones, entre los disparates. Cuando usted venga en busca de aquello que el pasado enterró, precisará saber que ha llegado a las puertas de una tierra donde la memoria no puede ser exhumada, pues el secreto, único bien que se lleva a la tumba, es también la única herencia que se deja a los que quedan, como usted y yo, a la espera de un sentido, aunque más no sea por la suposición del misterio, y para acabar muriendo de curiosidad”.

LA NACION