20 Oct Waters y el mal gusto

Por Alicia Borinsky

Dicen que mi cine es para minorías pero mi público es minoritario dentro de las minorías a las cuales pertenece”, se jacta John Waters, el director de cine norteamericano que convirtió a la ciudad de Baltimore, Maryland, en la patria de un mal gusto orgulloso de sí mismo.

¿Ironía, parodia, ingenuidad? ¿Cómo ver su cine? ¿En qué se apoya la complicidad con que nos reímos durante las funciones? Con frecuencia le preguntan cuánto le divierte su trabajo y la respuesta siempre es que lo verdaderamente fascinante es vivir en Baltimore. Es allí donde encuentra el guiño peculiar de su perspectiva, la permanente sonrisa con que contempla a sus personajes. Los cines Senator y Charles en Baltimore siguen siendo los predilectos para estrenar sus obras y siempre se ha referido al breve período en que estudió afuera, aun cuando estaba cerca, en Nueva York, como una suerte de destierro. En este momento, cuando su existencia transcurre también en otros sitios como Provincetown, una de las mecas del turismo gay en el este de Estados Unidos, Baltimore es el lugar por el cual se siente más representado.

Sus películas más tempranas, Hag in a Black Leather Jacket (Mujer desarreglada con campera negra) (1964) y Eat Y our Make-Up (1967) (Cómete tu maquillaje), apenas se ven. Adquirió seguidores de culto y relativa fama con su trilogía de la inmundicia ( trash trilogy ): Pink Flamingos (Flamencos rosados), Female Trouble (Líos de mujeres) y Desperate Living (1977) (Vivir desesperadamente). Más conocidas son las películas con las que trató de cruzar la distancia que lo separaba de una cultura mayoritaria. Polyester (1981), Hairspray (1988), Cry-Baby (1990) y Serial Mom (1994) marcan un paso en ese sentido.

El público de los musicales de Broadway es diferente del que va al cine. Las entradas son caras, cosa que implica un público que tiene la exigencia de divertirse para amortizar el costo de la salida. En la producción de Broadway de Hairspray , el volumen de la música es demasiado alto, los contrastes dejan de ser irónicos para convertirse en ingenuos. Baltimore aparece como un lugar casi infantil cuyos problemas sociales son meramente pintorescos. El mensaje de la obra -que concierne a la hostilidad entre blancos y negros- también es diáfano. El poder corrosivo de la parodia es sustituido por lo políticamente correcto. Divine y Ricki Lake, espléndida gordita que aduce ser una mujer de huesos grandes, tuvieron momentos deslumbrantes, pero inevitablemente el humor mayoritario que domina en Broadway favorece verlas como caricaturas de la rellenita entusiasta (Ricki Lake) y el travesti afeminado (Divine). El proceso que convirtió a Hairspray en un fenómeno que ayudó a Waters a pegar el salto de las minorías a un público más amplio tomó aún más impulso cuando John Travolta hizo el papel que había desempeñado Divine. El sentido de la obra incorporó una legitimación humorística de los gays, a la manera de La jaula de las locas , así como una minimización de la cuestión racial.

Waters creció en un barrio residencial, Lutherville, Maryland de cuya prolijidad quiso huir desde niño. En Estados Unidos los padres suelen elegir vivir en esos barrios algo alejados de la ciudad para proteger a sus hijos de las malas influencias que acechan en la zonas urbanas, pero éste no debe de haber sido el caso de la madre de Waters, que lo llevaba a Baltimore en auto para que por lo menos encontrara algo de compañía y alimentara su pasión de andar por los bares aun cuando era menor de edad y no podía entrar. El resultado, cuenta Waters en un libro de recuerdos personales de reciente publicación, Role Models (Modelos de conducta), fue un merodeo por las puertas de esos bares que más tarde le brindarían personajes e historias para su trabajo. Menciona uno en particular, Martick’s, que durante la época en que viví en Baltimore, de 1971 a 1980, era un lugar de culto, mezcla de restaurante francés y bar.

Martick’s no tenía cartel identificatorio, había que tocar el timbre para entrar. Su atmósfera era la de una casa cuyos habitantes tenían secretos que sólo compartían algunos clientes. Uno se sentía a la vez privilegiado por estar en un lugar tan chico, con vinos y comida excepcionales, y excluido de las historias que parecían tejerse allí. Había vínculos con la universidad en la que yo trabajaba en ese momento, Johns Hopkins, a través -se decía- del dueño, que habría estudiado allí en algún momento. Se rumoreaba que parte de los camareros eran pacientes de la famosa clínica de cambio de sexo que dirigía John Money y que eso justificaba las modificaciones en el aspecto que algunos de ellos exhibían en el transcurso de los meses. Martick’s tenía el chic de la marginalidad.

Baltimore era en ese momento una ciudad decadente y conservadora, que no obstante reclamaba a Edgar Allan Poe como parte de su tradición. Una supuesta adicción al alcohol y la oscura violencia de sus cuentos parecían aludir al espíritu amenazante que tenían las calles del centro. Cuando Borges visitó Johns Hopkins, pidió ir a la casa de Poe y tanteó emocionado los escalones de la estrecha escalera que llevaban hasta el lugar donde se dice que éste había vivido.

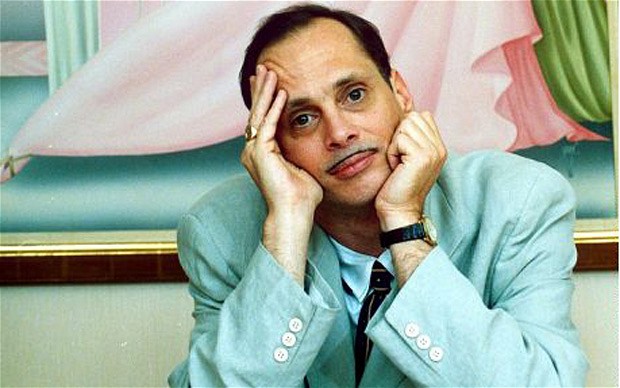

Alto, delgado, con un fino y exagerado bigote acentuado por un delineador de cejas, Waters es un dandi en el paisaje de esa ciudad que tanto lo cautiva. Cuando joven, se ponía cualquier cosa, hurgaba en los negocios de vestimenta usada y componía su indumentaria con ropa descartada. Cada prenda, liberada de la necesidad de formar parte de un conjunto, lograba su destino individual en la combinación caprichosa que sostenía su excentricidad, pero más tarde, confiesa Waters, debió buscar en diseñadores caros inspirados por harapos de mendigos el look que tanto le gusta. De lo contrario parecería tan viejo como la ropa de segunda mano que lucía en su juventud.

Admira hoy a la diseñadora Kawakubo, de Comme des Garçons, la marca de ropa con costuras a la vista y bordes asimétricos que enmascara su alto costo con la copia agresiva de la vestimenta del lumpen callejero. Kawakubo, dice Waters con entusiasmo, ha sido descripta en The New York Times por Kazuko Koike como la líder de un movimiento religioso en vez de una diseñadora. La atracción que por ella siente Waters se basa en la condena de quienes caracterizan sus creaciones como imponibles, prendas posatómicas hechas de materiales que hubieran sido rechazados por el Ejército de Salvación, moda post ataque de nervios. Le gusta que sea una deconstrucción del buen gusto, del propósito mismo de la moda y que contribuya decisivamente de ese modo a la performance de Waters como personaje de Waters.

Waters me fascinó desde que llegué a Baltimore, por el inquietante contraste entre su estilo y la realidad de la Universidad Johns Hopkins, una institución que estaba a la vanguardia de la deconstrucción y el posestructuralismo. Jacques Derrida enseñaba allí como profesor visitante. El ambiente en esos seminarios a los cuales yo asistía era a veces cómicamente formal. La seriedad de los asistentes, entre quienes se contaban estudiantes de doctorado y profesores principiantes, como era mi caso, hacía pensar más en un movimiento de rescate de la filosofía que en su deconstrucción. Derrida me confesó una vez que era tan tímido que hasta escribía los chistes que decía en clase y para probarlo me los mostró en el cuaderno en el cual estaban sus conferencias sobre Condillac, tema de ese semestre, y que fue la base de su libro L’archéologie du frivole. .

Frivolidad en serio era la de Waters. Coincidí con el grupo de actores que eran a su vez personajes en algunas fiestas. Waters y su círculo eran jocosamente locales. Baltimore -y no el mundo- era la meta para ellos. Mientras en los seminarios de Derrida primaban el antipsicologismo, la voluntad de poner entre paréntesis las experiencias personales y efectuar una crítica del concepto de voz, Waters hacía lo opuesto. Su universo era el de los sentimientos, las poses y el estilo. La excentricidad primaba sobre cualquier abstracción. Una inflexión de voz de Divine era capaz de desmantelar con un chiste el sentido común con más eficacia que un análisis de Derrida.

Quienes circulábamos tanto en los seminarios como en los barrios predilectos de Waters (las calles colindantes con la universidad, la zona de Fells Point, los bares donde se podía ver la danza del vientre y algo más y un antro de baile mayormente gay, pintado de negro, el Hippopotamus) aprendimos a matizar el gesto revolucionario de la teoría literaria con la transgresión humorística de la vida cotidiana.

Ser patriota de Baltimore requiere una relación privilegiada con la idea del perdedor y los márgenes. El tiempo de verbo que más se usa con respecto a la ciudad es el pasado. Fue una de las mecas del burlesque con Blaze Starr, hiperbólica bailarina erótica a quien se le atribuye haber inventado un aro de fuego del cual surgía indemne. Fue un sitio de gran arquitectura. Fue la cuna de H. L. Mencken. La universidad fue el lugar que recibió la primera ola de la teoría deconstruccionista. Baltimore se ve en tiempo pasado y sólo últimamente parece haber resurgido en algunos aspectos.

Entre los escritores que crean el mito de Baltimore está Anne Tyler quien, también concentrada en captar la naturaleza de la ciudad, frecuentemente ubica sus novelas en los barrios de Roland Park y Guilford, coincidiendo con Waters. Tyler delinea otro mundo de marginados. Ve Baltimore como si el entusiasmo y la hipérbole de Waters fueran imposibles. Sus personajes son de bajo perfil, apenas pueden acceder al estilo personal porque parecen formar parte de un empapelado. De vez en cuando, deciden partir de donde están y abandonan a sus familias para llevar vidas igualmente carentes de energía. Es como si alguien hubiera inoculado una droga depresiva a los personajes de Waters. Se despiertan con la cara lavada, sin objetivos y con un sinfín de tareas que realizan con desgano para entrar en el universo de Tyler. Waters, Blaze Starr, Divine son figuras transgresivas. Anne Tyler y sus personajes son todo lo contrario, pero su chatura no logra eliminar la misteriosa energía que marginaliza a los habitantes de Baltimore.

En Role Models John Waters se inventa una familia imaginaria que fundamenta su visión de las cosas. Curiosamente, quien iaparece primero es el cantante Johnny Mathis. Imposible parodiarlo, dice Waters. Según él, su excelencia reside en el sentimentalismo exudado por sus interpretaciones, lubricante de tímidos pero intensos contactos eróticos adolescentes durante el apogeo de su fama. A pesar de que no quiere parodiarlo, no puede dejar de notar que tiene un retrato de George H. Bush en su casa cuando va a entrevistarlo. El misterio que Waters señala en Johnny Mathis es el de las fantasías eróticas de toda una generación y se regodea con el recuerdo de haberlo visto una vez sin que él se diera cuenta. Por medio de la admiración a Johnny Mathis, Waters celebra un pacto con una mayoría.

Acaso una de las presencias más sorprendentes en la vida de Waters es la de Leslie Van Houten, una de las mujeres de a banda de Charles Mason que perpetraron los asesinatos que conmovieron al mundo en 1969. Las llamadas “Manson Girls” (Las chicas de Manson) se raparon las cabezas y grabaron la letra X en sus frentes para asistir a los juicios donde las declararon culpables de las muertes de Sharon Tate, esposa del cineasta Roman Polanski, embarazada de ocho meses, y más tarde del matrimonio La Bianca. Una de las imágenes más impactantes de estas mujeres fue la que las mostraba riéndose y cantando, sin mostrar señal alguna de arrepentimiento en el juzgado.

La frialdad del humor de la banda de Manson aterró a mucha gente que aprovechó la circunstancia para condenar el modo de vida disoluto de los jóvenes que a fines de los años sesenta ya demostraban cómo el hippismo de los flower children podía desembocar en un sórdido mundo de drogas, sexo y crimen.

Es fácil entender cómo Waters se dejó llevar en un principio por la actitud burlona y transformadora y usó las reacciones contra la banda de Manson para vaciarlas de contenido y volverlas -como un búmeran- contra quienes las realizaban. Las criminales tenían el mismo aspecto que sus amigos. Waters se entusiasmó con las similitudes e hizo que sus actores, los Dreamlanders, se declararan culpables de los asesinatos en una película poco vista, Multiple Maniacs, concebida y rodada en Baltimore en 1969. Su fascinación por lo que veía como una torcida belleza demoníaca le hizo visitar a varios miembros de la banda, pero fue Leslie Van Houten quien lo sorprendió cuando dijo que no deseaba ser entrevistada para Rolling Stone como le había pedido Waters, porque estaba arrepentida y no orgullosa. Tenía la esperanza de que su fama decayera progresivamente. Leslie Van Houten había renunciado al exhibicionismo del grupo y parecía haberse independizado de la influencia de CharlesManson.

En la actualidad Waters cree que se equivocó. La foto que lo muestra sonriente junto a Leslie van Houten (a quien compara físicamente con la actriz Hilary Swank) podría haber sido tomada en una fiesta familiar en la cual estuvieran recordando alguna canción de Johnny Mathis. Leslievan Houten no había visto en la cárcel ninguna película de Waters y cuando vio Hairspray le encantó, porque ella también disfrutaba de los bailes, los concursos y el ambiente evocado en la película. Waters ha trabajado incansablemente para que la liberen, sin obtener ningún resultado. Llegó incluso a lograr que se modificara el guión de una película sobre los crímenes de la banda para que Van Houten no pareciera tan culpable como los demás. Hiperbólico aun en su sentido común, la defiende usando casos como el de Albert Speer y los asesinos nazis.

Otros modelos de conducta incluyen a Little Richard, cuya identidad le hubiera gustado robar. Fue para imitar a Little Richard que Waters se dejó crecer el bigotito que hoy lo caracteriza y por eso asegura que la marca de delineador de cejas Maybelline le resulta tan esencial como la ropa de Comme des Garçons.

Role Models es un libro curiosamente nostálgico de una época en que los homosexuales eran atraídos por bares sadomasoquistas donde encontraban una salida erótica de la violencia generada por la necesidad de vivir secretamente. Waters muestra en este volumen la calidad de su pacto con el ridículo y la levedad a través de un desfile de héroes y personajes inasimilables por quienes viven decorosamente. Un Tab Hunter perdedor, del otro lado de la fama, y Patti Hearst se tornan estrellas. Mujeres demasiado gordas con el pelo exageradamente batido y una madre limpísima que recicla la basura pero es una asesina serial completan el contexto con que nos invita a corregir el mito del triunfalismo estadounidense desde adentro.

LA NACION