11 Feb Dickens, un monstruo inmortal

Por Sergio Ramirez

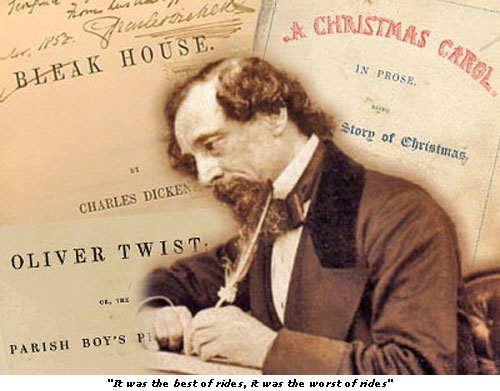

El año pasado se cumplió el doscientos aniversario del nacimiento de Charles Dickens, sin quien la novela tal como la conocemos hoy no existiría, como tampoco existiría sin Balzac, sin Tolstoi y sin Dostoievski.

Un monstruo inmortal de la literatura, Dickens fue un gran testigo de su tiempo. Un testigo de tal magnitud, que sus retratos de las condiciones de extrema miseria en Inglaterra de la segunda mitad del siglo XIX, ejecutados con prodigioso realismo, influenciaron la conciencia de su época, la época de la expansión del industrialismo salvaje, e influenciaron aun la actitud pública sobre los males sociales que la explotación inicua acarreaba, empezando por la de los niños, él mismo obrerito en una fábrica de betún cuando su padre fue a dar a la cárcel por deudas.

Desde su primera novela Las memorias póstumas del club Pickwick , escrita a los 25 años, Dickens describió lo que conocía profundamente, la Inglaterra que creaba su poderío expandiendo sus colonias en ultramar y sus fábricas en casa.

Sus personajes eran contemporáneos suyos, y siempre vivió al lado de ellos y entre ellos, hijos de la cárcel, la avaricia, la pobreza, el desamparo y la explotación; y abogados venales, tinterillos, usureros, y ricos avaros, banqueros despiadados, aristócratas arruinados.

Eso es la obra dickensiana, una gran enciclopedia de las clases sociales en las que los personajes son multitud; personajes que habitan desde los arrabales más oscuros de las vecindades del Támesis hasta las mansiones de los nuevos ricos donde la falsedad se multiplica en oropeles en los espejos. Nadie retrata mejor que él la miseria y el ridículo, la marginalidad pavorosa y la fatuidad hija del dinero. Numerosos personajes, como un mosaico, o como un gran mural en movimiento, un carnaval sombrío en el que desfila toda una sociedad y toda una época.

Fue un escritor poderoso, y lo sigue siendo. Multitudes que superaban las dos mil personas se agolpaban en los muelles de Nueva York para esperar el buque que llegaba de Inglaterra con los paquetes de periódicos donde venían los cuadernos con los capítulos de sus novelas, que se publicaban por entregas, como solía hacerse en el siglo XIX, en cuerpos especiales, de donde viene el término folletín, o folletón. La gente arrebataba los ejemplares para leerlos en el mismo muelle.

El triunfo verdadero del escritor se da cuando sus personajes encarnan de tal manera en la conciencia de la gente que pasan a ser reales. Cuando El almacén de antigüedades se publicó semanalmente entre 1840 y 1841, en Master Humphrey’s Clock , una revista propiedad del mismo Dickens, todo el mundo quería saber qué iba a ocurrir con la dulce y desdichada Little Nell Trent, víctima de las maldades del enano Daniel Quilp. Dickens habría de recibir entonces centenares de cartas de los lectores para que salvara a la niña, a punto de sucumbir ante la muerte. Lo meditó. Y en sus paseos solitarios junto al Támesis, decidió que la niña debía morir. Sabía que los finales felices son los más fáciles en la literatura, y los más perecederos, igual que pasa en el cine hoy día. Que lo diga Hollywood.

Dickens es el más grande de los novelistas de folletín, e impuso las reglas dramáticas del género, que después copiaron las radionovelas y las telenovelas. Un buen guionista de esos géneros tiene que leer a Dickens. Creó el suspenso entre capítulos, y eso fue lo que lo hizo atractivo para miles de lectores. La intriga de quien, leyendo no sabe lo que va a ocurrir en la siguiente entrega. El suspenso, el secreto bien guardado que sólo se devela cuando debe develarse.

En su novela Historia de dos ciudades , una de sus últimas, y por lo tanto fruto de su madurez de escritor, Dickens se desplaza hacia un pasado que si tuvo una enorme influencia, él no vivió ni conoció: el escenario de la Revolución Francesa, ocurrida en el siglo anterior al suyo. Su juicio, en este caso, es histórico, y no puede ser de otra manera frente a un suceso que habría de afectar las relaciones entre Inglaterra y Francia, y no sólo eso, el futuro de Europa y de la humanidad entera.

Pero el juicio de Dickens es, antes que nada, un juicio sobre las consecuencias de la revolución en los seres humanos, y los cambios de comportamiento que la historia, en tiempos convulsos, provocó en la gente más humilde.

Los pobres se vuelven factores del poder, y pueden decidir sobre la vida de los demás. Pueden abrir el camino a la guillotina. Son los que, como fantasmas de Goya, bailan la carmañola, una danza macabra, al paso de la carreta que lleva al patíbulo a los condenados. La hoja de la guillotina es la que cobra las viejas cuentas de la humillación. Y la grandeza de Historia de dos ciudades reside en el examen de esas vidas, a la sombra del poder que se devora a sí mismo. Las mujeres del pueblo, de la plebe, son las que tejen en sus bordados los destinos de los que van a morir, como las antiguas Parcas.

Historia de dos ciudades se ubica en tiempos dramáticos en que el mundo está cambiando para siempre. Pero la maldad, de la cual luchan por librarse los protagonistas atrapados en las redes de sus destinos, surge por parejo de los nobles que la revolución derriba y de los miserables que la revolución exalta. Dickens es un maestro de la condición humana, múltiple en contradicciones.

Hay libros de los que uno recuerda para siempre la primera frase. Historia de dos ciudades es para mí uno de ellos: “Fue el mejor y el peor de los tiempos; fue la edad de la sabiduría, y de la estupidez; fue la época de la fe y de la incredulidad; la estación de la luz, y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación?”.

Tanto caló en mí esta frase, desde su primer lectura, que la puse como epígrafe de mi libro de memorias de la revolución sandinista, Adiós Muchachos . No encontré nada más cabal para darme pie a lo que yo quería contar de mi vida en tiempos de ilusiones perdidas.

LA NACION