05 Oct El retorno a la razón

Por René Balestra

En la República Argentina no se necesita tener los cuatro abuelos de origen italiano -como es nuestro caso- para saber la inmensa influencia que ese país ha ejercido y ejerce sobre nosotros. Alguien ha dicho que los argentinos hablamos en español, pero gesticulamos en italiano. Fuera de Italia, ningún otro país tiene más de un tercio de su población de ese origen. Hemos heredado de ellos, es necesario decirlo, algunas de sus virtudes, pero, para nuestra desgracia, también muchos de sus defectos.

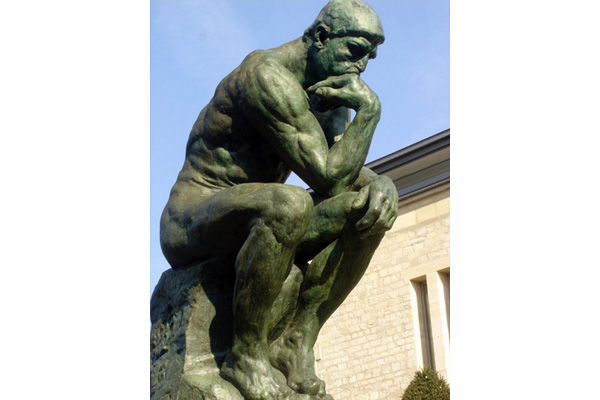

En un intento de esclarecimiento de nuestro presente, podemos apelar a Guido de Ruggiero, un admirable filósofo y pensador italiano del siglo XX, que no sólo se preocupó sino que también se ocupó. Formó parte del primer gobierno de la república y escribió un libro paradigmático: El retorno a la razón . En sus escritos y en sus declaraciones, señalaba que Mussolini había fascinado a su país con la capacidad admirable de seducir a millones y hacerlos acompañar el mal. La sociedad italiana, agregaba, ha permanecido embelesada por esa capacidad y después de la caída de ese demiurgo, es decir, ese mago capaz de generar situaciones inéditas, asistimos a la paradoja de que una enorme cantidad de personas, aduciendo razones diversas, se han hecho fascistas.

Algunas películas anteponen la aclaración de que cualquier semejanza con cierta y determinada realidad es pura casualidad. Nosotros, a contramano de esa advertencia, podríamos señalar que existe un vehemente paralelismo entre nuestra historia y aquel pasado. En nuestro país, Juan Domingo Perón fue un demiurgo que también encantó a millones con su arte, con el resultado de que muchos, diciéndolo o sin decirlo, copiaron y copian su estilo. El “aire de familia” que las formas, los modos y las maneras de hacer política tienen con Perón es sorprendente. Este encantamiento con el éxito no es sólo de la política. El común ha sido devorado por el triunfo desde siempre. La aparente exaltación de los perdedores es un fenómeno del mercado y del consumo contemporáneo. Pero no es cierta. Como un eterno imán el poder exitoso -en cualquier orden- embruja. El boato, la suntuosidad, la ostentación es la confirmación de esa milenaria tendencia.

Lo que también es milenaria es la constatación de que al común nunca le han importado los modos y las maneras a través de los cuales se logra la titularidad del poder. Nos referimos a los reparos morales. Desde los griegos, la dramaturgia testimonia esa indiferencia. Pero importa señalar una paradoja. La palabra moral viene del latín mores que significa costumbres. Si fuera por la etimología, el común “debería” ser moral. En realidad antes, ahora y siempre, la ética, el reparo en los hábitos, el intento de vivir decorosamente es siempre una creación individual. El “inventor” de ese personaje pulcro que se cuida por dentro y por fuera somos cada uno de nosotros. O podemos serlo. Los entes colectivos no tienen moral; persiguen conveniencias. Napoleón replicó a un colaborador: “Francia no tiene amigos; tiene intereses. Usted y yo sí podemos tener amigos”.

Los grandes educadores supieron constantemente que la única forma de adecentar al conjunto es a través del ejemplo. Supieron que la palabra puede conmover, pero sólo el ejemplo convencer. Aunque no siempre repare en ello, Occidente ha edificado su grandeza detrás de dos impresionantes ejemplos de eticidad: Sócrates y Cristo. Más allá o más acá de cualquier otra consideración, lo que Occidente rescata y valora de esas vidas es la fidelidad hasta la propia muerte de lo que cada uno había elegido ser. Sócrates, lo que había enseñado en la ciudad; Cristo, lo que había predicado a sus discípulos.

Tal vez las vicisitudes argentinas actuales radiquen, más que en su economía o en su política, en su crisis de ejemplaridad. La ejemplaridad -desde siempre- consiste en protagonizar lo que se proclama. La razonabilidad, la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.

Los sociólogos nos han enseñado que en la estructura social ocupar un lugar involucra la necesidad imperiosa de desempeñar un rol. En la pavorosa ausencia de esta correlación se basa nuestra enfermedad. No es ninguna novedad que se espere de quien ocupa un cargo un comportamiento acorde. Desde el telefonista al presidente de la Nación. Pasando por el cerrajero, el médico, el padre, el profesor. No satisfacer la expectativa es la madre del borrego. No siempre esto está a nivel consciente. Los abuelos decían “la procesión va por dentro” cuando querían señalar factores que existían, pero no estaban expuestos.

Mucho o todo nuestro desasosiego radica en que quienes tienen que dar el ejemplo hacen “mutis por el foro”. Las multitudes, que tienen alma infantil, imitan lo que hacen o dejan de hacer los que mandan. El seguimiento es válido desde el hogar a las trincheras, pero sobre todo y ante todo en la política.

Millonaria, de sospechoso acrecentamiento patrimonial, que predica mentida austeridad, es ensalzada por quienes se proclaman profesionales del pensamiento. Sedicentes y sediciosos filósofos que traicionan su oficio de lucidez. Ortega y Gasset sostiene que toda existencia -individual o colectiva- es necesariamente sinuosa. Porque su cúmulo de acciones, como el caudal de un río, va forjando su lecho. En ese camino los inconvenientes de todo tipo obligan necesariamente a variar el rumbo para poder seguir. Esos meandros, esas marchas y contramarchas, forjan el sino de un río y de una vida. Ninguna es un producto de tiralíneas y compás. Pero la dirección, aunque con giros, debe ser constante. El curso del río hacia el mar y cada uno de nosotros a lo que hemos dicho a los demás y nos hemos dicho a nosotros mismos que somos. Nada más y nada menos que una consecuencia con nuestro propio invento: lo que nosotros libremente hemos decidido ser.

Este Jordán de autenticidad -en los que son gobierno y en los que son oposición- es el bautismo que nos falta. Volviendo a dos distinguidos filósofos, uno alemán y otro italiano, podríamos concluir: los argentinos tenemos en nuestros días “el imperativo categórico” del “retorno a la razón”.

LA NACION